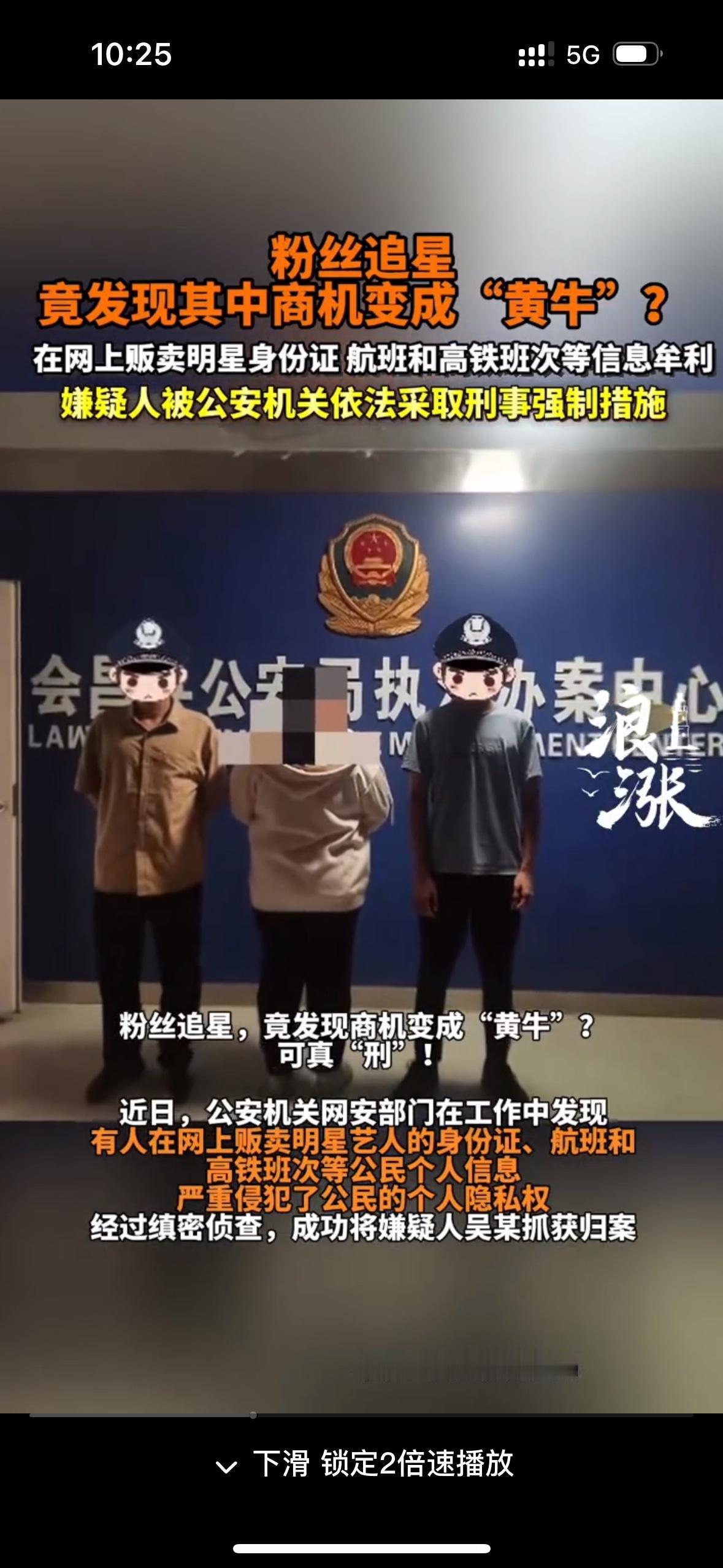

“500块就能买明星航班号,还能精准定位住址?”当网警破获这起非法售卖艺人个人信息案时,涉案聊天记录里的一句“商机”,让无数人脊背发凉。三名嫌疑人吴某、罗某、易某被刑拘的背后,藏着一条令人细思极恐的黑色产业链——从19岁黑客自制“个人信息库”机器人,到高铁员工倒卖明星行程牟利,再到如今粉丝变“黄牛”的疯狂,这场持续多年的隐私狂欢,终于被法律按下了暂停键。 黑色产业链:从“偷窥”到“交易”的狂欢 这起案件的荒诞程度远超想象。吴某本是普通追星族,却在购买偶像航班信息后,嗅到了“商机”。他联合上家罗某、易某,通过境外社交平台搭建“个人信息库”,输入明星姓名就能自动返回身份证号、住址、航班等敏感信息。更令人震惊的是,这些数据并非“孤例”——2023年杭州网警破获的案件中,19岁黑客韦某用自制机器人半年倒卖80万条公民信息,获利50余万元;2024年常州追星族贡某贩卖78条明星信息,虽仅赚468元,仍被处以1000元罚款。 “行踪轨迹信息50条即构成犯罪”,法律的红线早已划定,但贪婪的双手从未停歇。2019年广东佛山高铁员工陈某等5人,利用职务之便倒卖明星乘车信息,获利19万元,最终被判3年8个月有期徒刑;2025年甘肃张掖警方破获的案件中,犯罪团伙勾结快递“内鬼”窃取300余万条订单信息,涉案金额超300万元。这些案例揭示了一个残酷真相:从交通、快递到住宿、中介,个人信息泄露的“重灾区”早已渗透进生活的每个角落。 隐私的代价:当“追星”变成“伤害” “我只是想离偶像近一点”,这是许多粉丝的辩解。但当这份“热爱”演变成对隐私的践踏,当“见面”的执念异化为对法律的挑衅,所谓的“追星”早已变了味。吴某等人的行为,不仅让明星陷入安全风险——试想,若极端粉丝掌握住址,后果不堪设想;更助长了整个黑色产业链的嚣张气焰。正如办案民警所说:“购买信息的人越多,倒卖者越猖獗,最终受伤的是整个社会的信任体系。” 更讽刺的是,这些“黄牛”中不乏年轻人。19岁的韦某高中辍学后自学计算机,本可凭借技术走向正途,却选择用黑客手段牟利;贡某作为追星族,为468元甘愿冒险。他们的“小聪明”,暴露了法律意识的淡薄,更折射出部分群体对隐私权的漠视——“明星是公众人物,信息泄露很正常”,这种扭曲的逻辑,正在消解社会对个人权利的基本尊重。 法律的利剑:斩断黑色产业链的生存空间 面对猖獗的犯罪,法律从未手软。《刑法》第二百五十三条之一明确规定:非法出售或提供公民个人信息,情节严重的处三年以下有期徒刑;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。2024年“净网”行动中,全国公安机关侦破7000余起相关案件,抓获大批犯罪嫌疑人,就是最有力的回应。 但打击只是治标,治本需全社会共同努力。企业应筑牢技术防线——某电商平台为保护用户信息,对快递面单进行加密处理,却因部分商户勾结“解密中介”导致信息泄露,这警示我们:技术防护需与制度约束并行。个人更需提高警惕——不随意填写个人信息,不轻信“解密”“代查”服务,发现泄露及时举报,才能让犯罪分子无处遁形。 最后想问问你:如果遇到有人贩卖明星或你的个人信息,你会选择举报还是沉默?你觉得除了法律惩处,还有什么方式能彻底杜绝这类犯罪?评论区聊聊吧——毕竟,保护隐私不是某个人的战斗,而是我们每个人的责任。 来源:公安部网安局