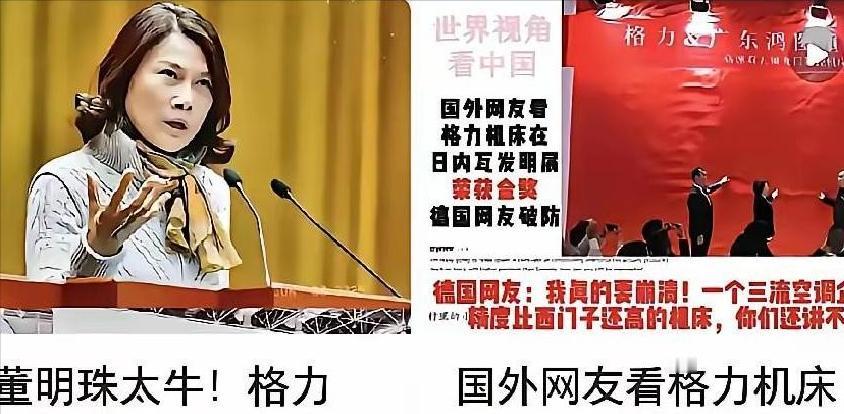

2017年,格力赚了224亿,结果董明珠一声咬定,这钱五年内不分红,统统砸进机床研发。这事儿,股东们气得差点把桌拍碎,谁都担心这224亿进了实验室就是如泥牛入海,花得干脆又漂得彻底。 2017年,一笔高达224亿的利润怎么分,成了检验资本市场耐心与产业野心的一块试金石。 格力电器石破天惊地宣布暂停分红,这笔巨款不进股东口袋,而是要砸向一个当时看起来八竿子打不着的领域——高端机床自主研发。 这则消息刚一公布,公司的股东们立刻就炸开了锅,各种质疑、不满的声音瞬间在股东群和会议里蔓延开来。 他们习惯了格力作为一只高分红的“现金奶牛”,如今这头牛非但挤不出奶,还要把未来五年的利润都拿去干一件听起来风险极大的事。大家心里直犯嘀咕,这么多钱投进去会不会像“泥牛入海”,连个响都听不见? 这背后,是两种发展哲学的正面硬刚。股东这边的诉求很简单,就两个朴素的愿望:一个是能安安稳稳获得投资回报,不用担惊受怕;另一个是帮公司守住来之不易的好名声,不让多年积累的口碑受损。 他们的不满在2018年的股东大会上达到了顶点,中小投资者们当面表达抗议,甚至连董明珠的盟友望靖东都在董事会换届中意外落选,这被看作是资本无声的投票。 另一边,则是董明珠所代表的产业深耕逻辑。她看到的,是中国制造业风光之下的隐忧。作为“世界工厂”,我们在高端装备上却被别人“卡着脖子”。那些进口机床不仅采购成本高,后续的维护和交付周期也完全看人脸色。她坚信,掌握不了核心技术,所谓的企业安全就是一句空话。 董明珠干了一件很高明的事:她把一个公司的内部矛盾,巧妙地嫁接到了整个国家的痛点上。她的立场悄然转变,不再仅仅是为格力这家公司据理力争、辩解质疑,而是转向为一个更宏大的产业故事或是价值理念发声。 当时西方对华的半导体设备禁运,比如ASML光刻机事件,恰好为她的决策提供了最生动的注脚。 为了让这个故事更有说服力,格力甚至做出了“反向输血”的惊人之举。 原本他们已经计划好采购 30 台进口碳化硅外延炉,可最后却主动调整方向,把这笔订单转给了国内的两家企业 —— 北方华创和中电科 48 所。这不仅仅是一次采购,更是用自己的真金白银,为国产设备提供了一个宝贵的工业化实战机会。 这一系列操作下来,舆论风向开始悄然转变。 起初的质疑声渐渐被理解所替代,网友们开始称赞董明珠的魄力与“家国情怀”,认为她是在为国家补齐短板。 有人甚至拿格力与日本的本田相提并论,认为这种跨界布局,正是顶级制造企业构建护城河的方式。 当然,争论再多,最终还是要看东西造得怎么样。经过数年超过三百亿的持续投入,真金白银终于砸出了回响。 2022年,格力机床有限公司正式挂牌成立,这意味着格力不再是玩票,而是真的要在这个领域安营扎寨。 成果是实打实的。 格力成功研发出的五轴数控机床,加工精度达到了惊人的5微米,这种精度足以满足战斗机、导弹等军工级零部件的制造要求。 在众多加工设备中,另一款双五轴龙门加工中心格外引人注目,它的快移速度高达 120m/min,现阶段,该设备已经正式投入到热门的新能源汽车一体化压铸件加工生产中,提升加工效率。 这些被誉为“工业发展明珠”的设备,首先让格力自己尝到了甜头。一系列举措实施后,空调生产线的设备采购成本与维护成本,都随之应声降低,为生产线节省了不少开支。 更重要的是,它为格力开辟了一个全新的业务增长点,市场的评价也从普遍质疑彻底转向了认可与赞赏,公司的股价随着业绩的兑现也逐步回暖。 回过头看,董明珠用五年时间,给所有股东上了一堂生动的课。 她证明了,对于一个顶尖制造企业来说,最大的“红利”可能压根就不是揣进口袋的现金,而是将核心技术牢牢攥在自己手里所带来的那份战略主动权。 信源:董明珠高兴了:股东“大格局”通过格力不分红预案2018年06月27日08:28 | 来源:每经网