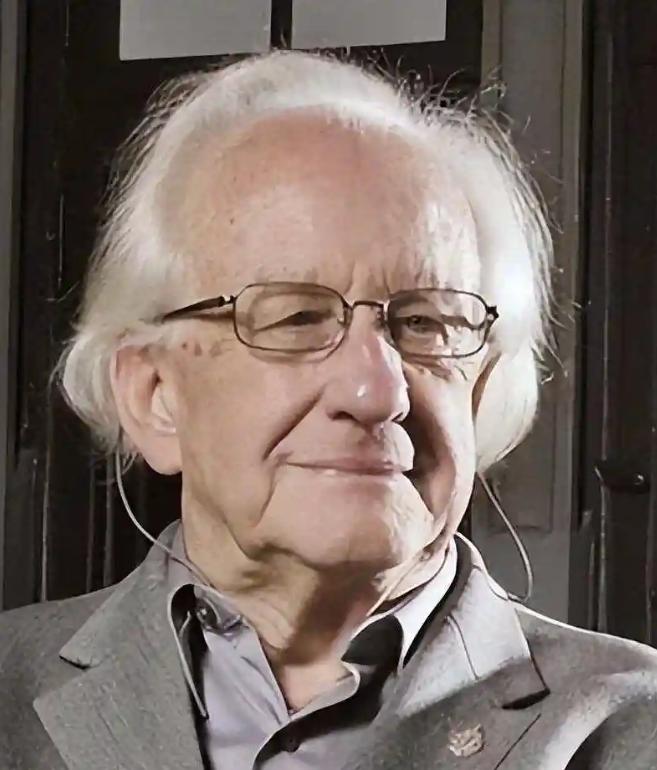

40年前,他预言苏联十年后必亡,20年后他再次预言,美国必然会在2025年年走向崩溃,这个人到底是谁?他为何这么说呢? 这位被称作“和平学之父”的挪威学者约翰·加尔通,以其前瞻性判断搅动国际学界,他的预言背后蕴含着怎样的逻辑? 在国际政治研究领域,约翰·加尔通是极具传奇色彩的学者。1980年冷战高峰期,他大胆预言苏联将在十年左右解体;2000年美国独霸全球之际,他又在著作中预判美国将在2025年遭遇结构性危机。 约翰·加尔通1930年出生,挪威奥斯陆大学教授,和平学奠基人之一,长期深耕国际冲突与发展研究,著作等身且观点极具前瞻性。 1980年,他在国际会议上提出震撼论断:“十年左右,柏林墙将倒塌,苏联体制将终结。”彼时苏联军事强盛、核武库庞大,看似坚不可摧,这一预言随即引发广泛质疑。 但历史终印证其判断——1989年柏林墙倒塌,1991年苏联解体,加尔通也因这一精准预判跻身国际学术权威行列。 他后续阐释,苏联的崩溃源于军费占比过高(年增幅达8%)、轻重工业失衡、民族矛盾激化等结构性症结,体制僵化使其无法应对多重危机。 2000年,加尔通将研究焦点转向美国,在著作《美国帝国的衰落与崩溃》中明确预言:美国将在2025年面临体系性危机。 他提出美国存在15项“同步且相互强化的矛盾”,核心包括:仅占全球6%人口却消耗35%资源的失衡模式、贫富分化加剧导致中产阶级萎缩、军事过度扩张拖累经济、两党对立撕裂社会等。 尽管“崩溃”的表述存在争议,但2025年的当下回望,美国确实深陷其预判的多重困境,这一预言的警示意义已充分显现。 经济层面,美国的结构性矛盾日益凸显。截至2025年10月,美国国债规模已突破35万亿美元,庞大债务使财政政策陷入“加息抑制通胀则加剧债务付息压力”的两难境地。 制造业空心化持续深化,传统工业基地“铁锈地带”范围扩大,导致蓝领就业机会流失,中产阶级占比从1971年的61%降至当前不足50%。 科技领域虽仍领先,但优势不断缩小——中国研发投入占GDP比重已连续多年超过美国,欧盟“数字主权”战略也在关键技术领域形成制衡。 在政治方面,美国的两党对立已经达到了前所未有的程度。民主党和共和党在诸多政策问题上难以达成共识,导致政府效率低下,很多重要的改革措施无法顺利推进。 例如,在医保改革、移民政策等问题上,两党之间的争吵不断,使得这些关系到美国民众切身利益的问题长期得不到解决。 此外,美国的政治极化还导致了社会的分裂,不同政治立场的民众之间矛盾激化,社会稳定性受到了严重影响。 军事扩张的反噬效应愈发明显。美国长期奉行全球军事部署战略,2025财年国防预算高达8950亿美元,占全球军费总额的38%。 2001年以来,伊拉克、阿富汗两场战争累计耗费超6万亿美元,却未达成预期战略目标,反而导致中东局势持续动荡,引发国际社会广泛批评。 军事资源过度倾斜还挤压了民生投入,2024年美国基础设施评分在发达国家中仅列第13位,与超级大国地位形成鲜明反差。 从地缘政治的角度来看,美国的霸权地位也受到了挑战。随着中国、俄罗斯等国家的崛起,国际格局正在发生深刻的变化。 中国提出的“一带一路”倡议,旨在加强与沿线国家的经济合作,推动共同发展,这一倡议得到了众多国家的积极响应。 而俄罗斯在军事和能源领域的实力也不容小觑,其与欧洲国家之间的关系也在不断调整。这些都使得美国在国际事务中的话语权受到了一定程度的削弱。 需明确的是,加尔通的“2025年危机”预言并非指美国将如苏联般解体,而是强调其霸权体系面临结构性衰退风险。 这一判断为各国敲响警钟:任何国家若陷入资源透支、社会撕裂、体制僵化的困境,即便短期内实力雄厚,长期发展也会受阻。 对其他国家而言,美国的发展困境提供了重要镜鉴——需平衡发展与公平、统筹国防与民生、构建包容的社会治理体系,才能实现可持续发展。 约翰·加尔通的价值不在于预言的“精准命中”,而在于其以结构分析视角揭示国家发展的核心矛盾。他的研究框架超越了短期事件解读,直指体制韧性、资源分配、社会凝聚力等深层要素。 2025年的时间节点,更应将其预言视为反思霸权模式、探索可持续发展路径的契机,这或许正是“和平学之父”留给国际社会最珍贵的启示。 你觉得加尔通这次的预言会成真吗?美国真能躲过这一劫吗?评论区等着听你的看法!