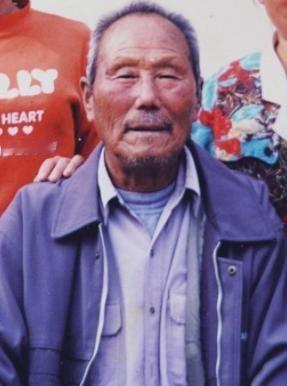

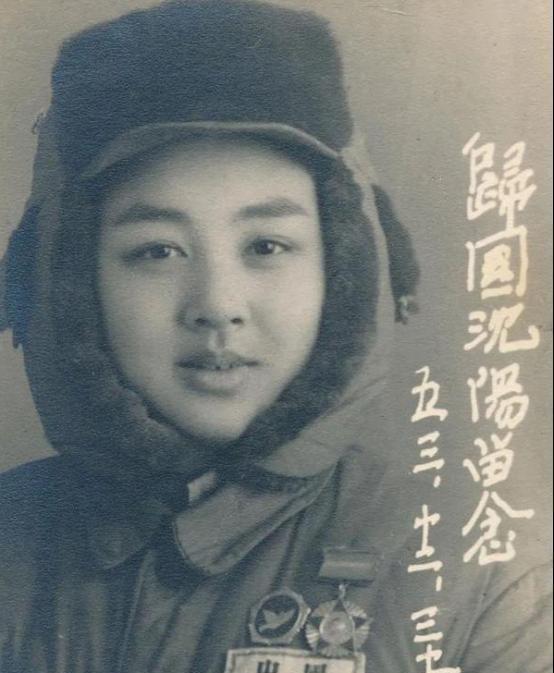

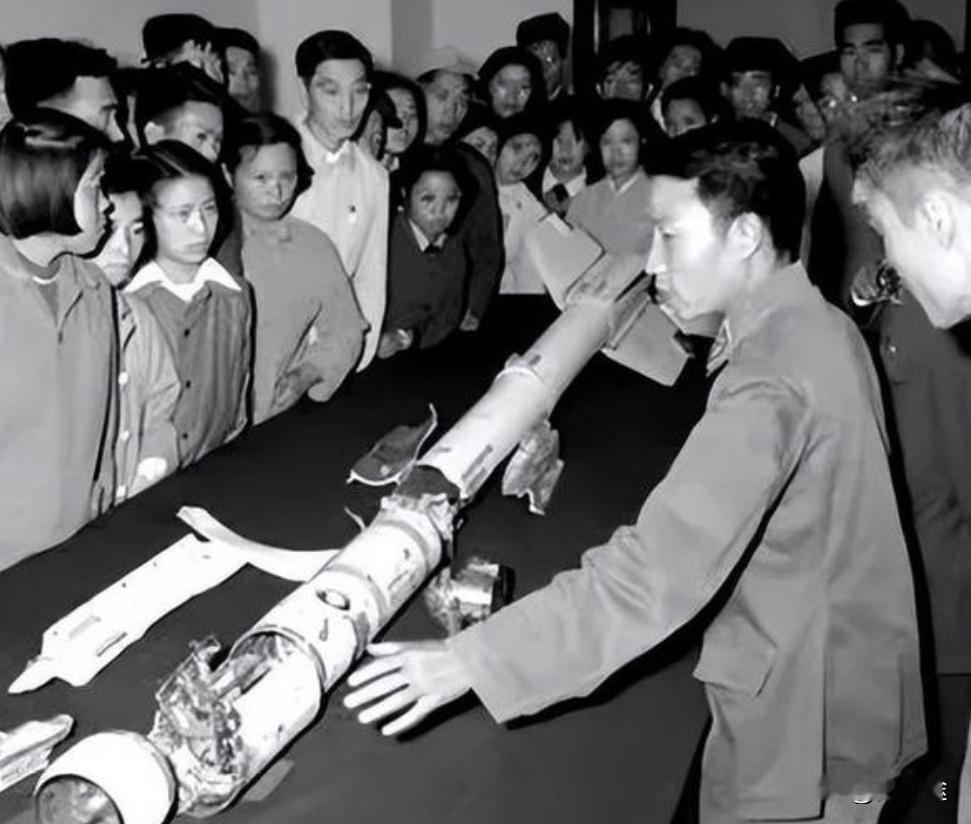

1950年,一名人高马大的土耳其士兵,见志愿军战士董明德筋疲力尽,便想趁机弄死董明德,却不想董明德不是一般的志愿军战士…… 很多人好奇,朝鲜战场怎么会有土耳其士兵?这得从“联合国军”的组成说起。1950年美军主导组建联合国军,土耳其主动派出一个旅参战,兵力约5000人,号称“西亚猛虎”。 这支部队装备美式武器,士兵大多身高体壮,擅长白刃战,美军将其部署在西线价川地区,负责掩护主力侧翼。 董明德所在的志愿军38军113师,当时正执行第二次战役的核心任务——穿插三所里切断美军退路。 1950年11月28日,113师穿插至价川附近时,与土耳其旅先头部队遭遇。董明德所在的尖刀班负责抢占一处断墙阵地,掩护大部队通过,经过两小时激战,班里只剩他和一名重伤员,自己左臂也被弹片划伤,这才出现开头筋疲力尽的场景。 土耳其士兵的轻蔑并非没有来由。他们刚到朝鲜就被美军吹嘘为“不可战胜的白刃战高手”,且亲眼看到志愿军装备简陋——董明德用的是缴获的日式三八大盖,刺刀都有些卷刃,身上只有一件薄棉衣,而他们穿的是美式防寒服,配备M1加兰德步枪,刺刀锋利且长度占优。可他们不知道,志愿军的“单兵硬功”是血与火练出来的。 当时土耳其士兵端着刺刀直刺过来,董明德没有硬接——他清楚对手力量占优,硬拼白刃必吃亏。他顺势往雪地里一滚,避开刺刀的同时,左手抓起一把积雪甩向对手眼睛。这招看似“不讲章法”,却是志愿军单兵战术手册里的“环境利用法则”。 土耳其士兵被雪迷眼的瞬间,董明德已经起身,没有用刺刀反击,而是左手死死扣住对手持枪的手腕,右手抽出腰间的工兵铲——这把折叠工兵铲是志愿军的标配,平时挖工事,近战就是致命武器。 他用铲刃抵住对手喉咙,膝盖顶住其小腹,整套动作耗时不到30秒。当后续志愿军赶到时,那名土耳其士兵已被缴械,嘴里还在嘟囔着“看不懂的招式”。 董明德能赢,绝非运气。志愿军战前有一套严格的“单兵生存训练”,针对美军及仆从军特点制定战术:面对身高体壮的对手,不拼力量拼灵巧;面对装备优势,不拼火力拼环境;面对白刃战,不拼招式拼要害。 董明德的单兵胜利,是土耳其旅在朝鲜战场的缩影。很多人以为土耳其旅战斗力强悍,实则在第二次战役中,他们被38军打得溃不成军。根据志愿军及土耳其官方战史交叉验证,此战土耳其旅伤亡约2000人、被俘245人,丢失重武器80余件;38军在第二次战役西线作战中总伤亡约7000人。 土耳其旅的溃败,根源在于对志愿军战术的无知。他们习惯了阵地战的“正面硬刚”,却没见过志愿军的“迂回穿插”——38军113师穿插到其后方后,直接切断了他们的补给线;更没见过“夜袭战术”,志愿军每晚都组织小股部队袭扰,让他们整宿不敢合眼,疲惫不堪。 就像那名逼近董明德的士兵,看似人高马大,实则已连续两天没睡好觉,反应速度大打折扣。 美军的错误指挥也坑了土耳其旅。美军为掩护主力撤退,将土耳其旅部署在价川至军隅里的狭窄通道,未明确告知志愿军穿插战术特点,仅要求“死守待援”却迟滞援军。 当土耳其旅发现侧后被38军113师穿插时,军心已乱,士兵各自为战,这才给了董明德这样的单兵创造战机的机会。战后土耳其旅指挥官报告记载:“对手的战术像影子一样,看不到主力,却处处都是威胁。” 董明德的故事之所以值得讲,是因为它揭示了战争胜负的微观逻辑:再强大的军队,也由一个个士兵组成;再先进的战术,最终要靠单兵执行。志愿军能在朝鲜战场取胜,既靠“迂回穿插”的宏观战术,也靠董明德这样“见招拆招”的单兵素养。 对今天的启示更深刻:现代战争虽靠体系,但单兵的战术素养和意志仍不可或缺。董明德用工兵铲制敌的故事告诉我们,装备差距可以靠战术弥补,力量差距可以靠技巧化解,而这一切的前提,是平时的刻苦训练和对战场的敬畏之心。 价川的那场单兵对决早已落幕,董明德后来因功被记二等功,伤愈后随38军参加了1951年的第四次战役。他的故事没有太多传奇色彩,却真实反映了志愿军的特质:不逞匹夫之勇,不靠侥幸取胜,每一次胜利都源于战术、意志和训练的结合。 土耳其士兵的轻蔑,代表了当时西方对中国军队的普遍认知;而董明德的反击,则用实战打破了这种偏见。 从鸦片战争到朝鲜战争,中国军队的形象从“不堪一击”到“不可小视”,正是由无数个董明德这样的士兵,用一场场实打实的胜利塑造的。 如今再回望那场雪地对决,我们能明白:军队的强大,从来不是靠身高体壮或装备精良,而是靠每一名士兵的战术素养、战斗意志,以及背后一套科学的训练体系。这,才是志愿军能在朝鲜战场以弱胜强的根本原因,也是董明德留给我们的最宝贵的历史启示。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论 参考资料: 抗美援朝特等功臣董明德隐藏功名51年——烟台人民政府网.

我爱我家

英雄

张煮溪 回复 10-22 01:25

死斗必生,

万顷沙

放屁一样,志愿军是什么队伍,抗日战争解放战争,是从血山尸海中杀出来的,最能打的那一批。

用户10xxx47 回复 10-22 19:08

这是没错,那刚好是精兵强将