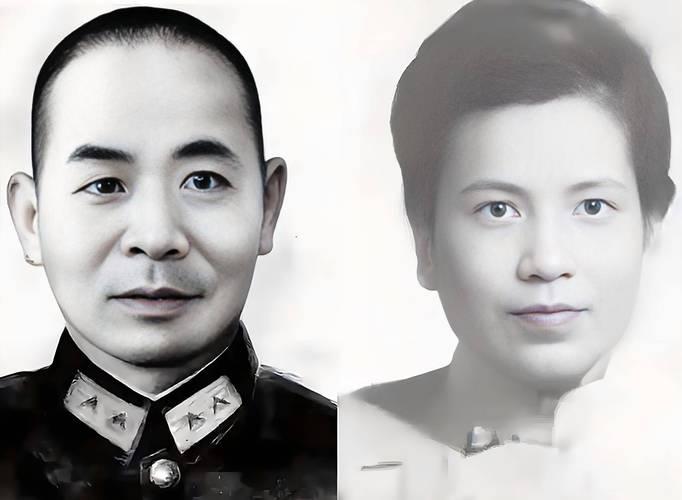

最扎心的不是谁牺牲了,而是吴石将军到死都不知道,那份拼了命送出的情报,最后是怎么上岸的。黎晴一身血跑上船,特务追在屁股后面,眼看就要完了,突然一个“乞丐”跳出来,举着破扇子大喊这船我包了!谁敢上?特务掏枪,他一把扑上去——轰!船炸了,人没了。 这不是虚构的剧情,是1950年春发生在福建沿海码头的真实一幕。吴石将军当时是潜伏在国民党核心的密使一号,手里攥着能改变战局的情报——国民党在东南沿海的兵力部署图、台湾防务要塞的具体位置,还有美军可能介入的初步预案。 1949年年底,国民党对情报线的监控已经密到筛子眼儿里,连传递纸条都要经过三重检查,吴石把这些情报缩印在胶片里,藏在钢笔笔杆里,辗转交到黎晴手上,只有送过海峡,才能为解放初期的战略决策提供关键参考。 黎晴是地下交通线里的老交通员,可这次任务难到极点。她扮成渔家女,混在逃难人群里往码头赶,半路上遭遇特务盘查,为了护住钢笔,胳膊被划了道深口子,血浸透了粗布衫。好不容易冲上船,特务的枪声已经响了,就在这时候,那个蹲在码头角落、满身油污的“乞丐”突然站了起来。 后来黎晴在2010年口述历史时说,她当时才反应过来,“乞丐”的破扇子边缘很整齐,补丁缝得也规整,根本不是真乞丐——那是地下组织安排的“接应点哨”,专门在码头盯梢,等的就是她这个带情报的人。 “乞丐”扑上去的时候,黎晴听见他喊了句“走!”,接着就是爆炸声。她后来才知道,地下交通线有“紧急处置预案”,像“乞丐”这样的哨点人员,身上都会带小型炸药,要么掩护目标突围,要么和敌人同归于尽,绝不让情报落入敌手。 而这些人的身份,连上线都未必完全清楚,只用代号称呼,比如“乞丐”的代号可能是“风”——因为他扇子上写着风调雨顺。没人知道他的真实姓名,可能是码头工人,也可能是当地农民,只知道他用命把情报送过了最后一道关。 吴石将军没等到这一天。1950年3月,因为叛徒出卖,他的身份暴露,被国民党逮捕。5月10日,在台北马场町刑场被处决。 临刑前,他还问看守“我送出去的东西,到地方了吗?”,他到死都以为,自己拼尽全力递出的情报,可能卡在了某个码头、某条船上,不知道有个“乞丐”用一声爆炸,帮他走完了最后一步。他更不知道,自己传递的防务地图,后来为解放军了解台湾周边防御提供了重要参考,那些兵力部署情报,也让初期的海防规划少走了很多弯路。 这些年,越来越多的无名英雄开始“被看见”。2025年3月,台湾地下党情报史档案部分解密,其中一份1950年的秘密报告提到“春,闽江口码头,‘风’完成接应,牺牲”,这是关于“乞丐”的第一份官方文字记录。 同年9月,福州举办的情报战线英雄纪念展上,第一次展出了吴石当年传递情报用的钢笔复制品,旁边放着一把仿制的“风调雨顺”扇子,很多观众站在展柜前红了眼,有人留言“原来我们安稳的日子,是‘乞丐’这样的人用命换来的”。 黎晴后来活了92岁,直到2020年去世前,还在整理当年的地下工作回忆。她总跟孙子说,别只记得吴石这样的大人物,更要记得那些连名字都没有的人——他们是藏在历史缝隙里的光,没被记载,却从未熄灭。 2025年的今天,民间组织搭建的“无名英雄纪念馆”线上馆已经收录了200多个类似“乞丐”的故事,虽然很多还是只有代号和零星细节,但至少,他们不再是被忘记的人。 在我看来,记住这些无名英雄,不是为了沉溺于过去的牺牲,而是为了明白:每个时代都有“递情报的吴石”,也有“炸船的乞丐”,正是这些有名的、无名的人一起扛,才撑起了我们今天的生活。而我们能做的,就是让那些“风调雨顺”的愿望,在他们用命守护的土地上,一直实现下去。 文章描述过程、图片都来源于网络,涉及版权或者人物侵权问题,或有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改