为什么福建舰海试一拖再拖,却迟迟不交付?答案并非“有问题”,而是中国海军已经把它当成一艘“技术验证舰”。真正的重心,早已转向更大的、核动力的新旗舰。 福建舰作为中国首艘电磁弹射航母,其建造过程体现了海军从跟跑到并跑的转变。2022年6月下水后,舰体排水量达8万吨级,舰长316米,宽76米,远超前两艘滑跃式航母。这次设计跳过了中间过渡,直接采用常规动力搭配电磁弹射系统,标志着电力集成技术的重大突破。海试从2024年5月启动,至今已完成9次,累计出海时间超过200天。每次测试都针对不同环节,比如动力推进、电力负载和结构强度,确保系统在复杂海况下稳定运行。这种一步到位的方式,虽然延长了验证周期,但为后续舰艇节省了大量时间,避免了美国福特级那样的反复返厂。 电磁弹射技术的核心在于中压直流电力系统,这套方案由国内团队自主研发,解决了高功率电流的稳定供应问题。福建舰的测试数据显示,弹射效率已达设计预期,每小时可支持30架次起飞,远高于滑跃式的20架次上限。2025年3月的第七次海试中,三型舰载机——歼-15T、歼-35和空警-600——首次完成起降循环。这次试验验证了轨道适配性,歼-35作为第五代隐身机,其起飞包线更宽,着舰冲击更小。官方9月22日公布视频时,显示拍摄日期为3月19日,官兵着冬装,地点在渤海湾。这种延迟发布,是为了保密关键参数,同时积累多工况数据,避免外界干扰测试进程。 将福建舰定位为技术验证舰,是海军的务实选择。它不像前两艘那样急于编入一线,而是充当“试金石”,为004型核动力航母打下基础。常规动力虽可靠,但油料限制了续航,福建舰的测试正好暴露电力瓶颈,比如峰值抽取时发电机的响应延迟。通过200余次弹射试验,工程师优化了算法,故障率降至千分之一。这套经验直接移植到核舰设计中,能让弹射更高效。海军发言人曾强调,这种验证模式符合国家安全需要,不是赶工,而是精工,确保每项技术经得起实战检验。 004型航母的进展已初现端倪,预计排水量10.5万吨至12万吨,舰长330米以上,配备4条电磁弹射轨道。卫星图像显示,大连和武汉船厂2025年初出现大型模块堆放,疑似核反应堆舱室预制。核动力优势显而易见,无需频繁补油,可连续巡航数月,电力输出更稳,支持激光武器等高耗能装备。国防部9月回应称,下一代航母将根据需求推进核化,这与福建舰的验证数据高度契合。相比福特级的调试困境,004型借鉴了前者教训,直接上马成熟方案,预计2027年左右下水。 福建舰的交付并非遥遥无期,9月10日第九次海试穿越台湾海峡,赴南海开展适应训练,与驱逐舰编队协同演练。这次南下类似山东舰当年的路径,表明舾装基本完成。10月内,舰体将返回江南厂,进行最后系泊调整。入列后,中国海军进入三航母时代,按“三分之一法则”部署:一艘维护、一艘训练、一艘值班,确保西太平洋关键海域常有航母存在。舰载机规模将超150架,覆盖战斗、预警和电子战,形成完整空中体系。 这种从验证到量产的逻辑,体现了中国海军的战略耐心。过去十年,辽宁舰和山东舰积累了滑跃经验,现在福建舰填补电磁空白,下一步核动力将重塑远洋格局。外界常拿美国比较,但福特级从2009年开工到2025年仍未全员作战,暴露了技术跃进的风险。中国路径更稳,强调自主可控,避免外部依赖。福建舰的“拖”,其实是投资未来,每多测一天,舰队整体战力就多一分保障。 核动力航母的转向,还牵动全球海权平衡。美国依赖11艘航母维持霸权,但中国三航母已能覆盖亚太要道。004型的出现,将让舰队续航从数周延长到半年,支持多域协同作战。福建舰的电磁系统,不仅适配歼-35的2马赫速度,还兼容未来重型无人机。这套生态链的构建,源于验证舰的积累,避免了盲目上马。海军发展从近海防御到远海护卫,正通过这些步骤落地。 福建舰海试的延长,本质上是技术迭代的代价,但回报巨大。它验证了电力调度算法在常规平台上的可行性,为核舰节省至少两年调试。2025年9月的公布,正值南海局势微妙,释放信号:中国海军已掌握核心能力。交付在即,三航母轮换将常态化巡航,004型开工则预示四航母时代。这样的布局,不只是硬件升级,更是战略思维的深化。 中国海军的航母之路,起步于引进改造,渐进到自主创新。福建舰的角色,像桥梁一样连接过去与未来。其测试数据已形成标准规范,指导004型模块化建造。核反应堆的集成,将解决电磁弹射的“电老虎”问题,确保全天候出动。全球范围内,只有美中具备核航母,中国这一步,将缩小差距,甚至在效率上领先。

my god

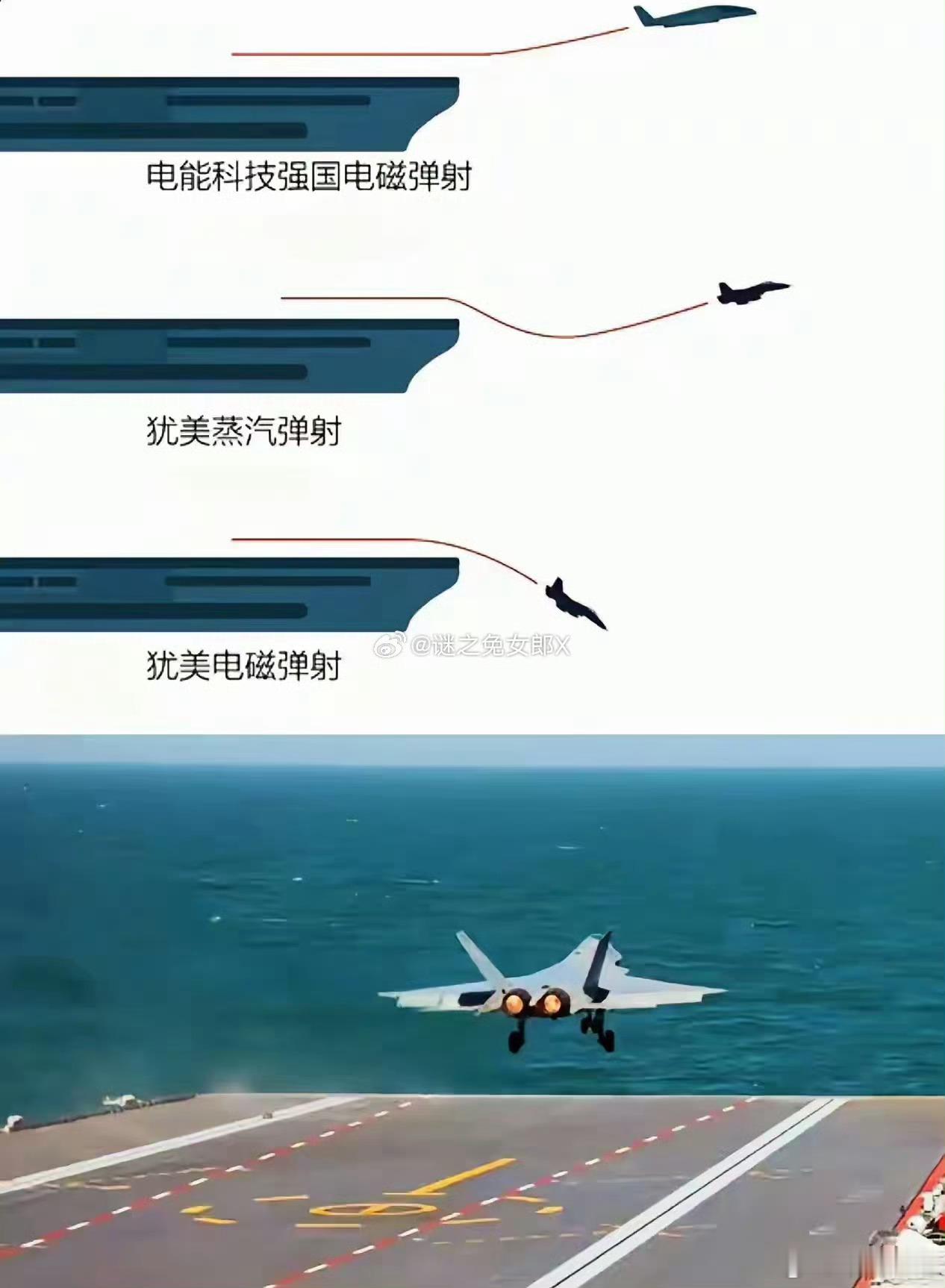

在等076

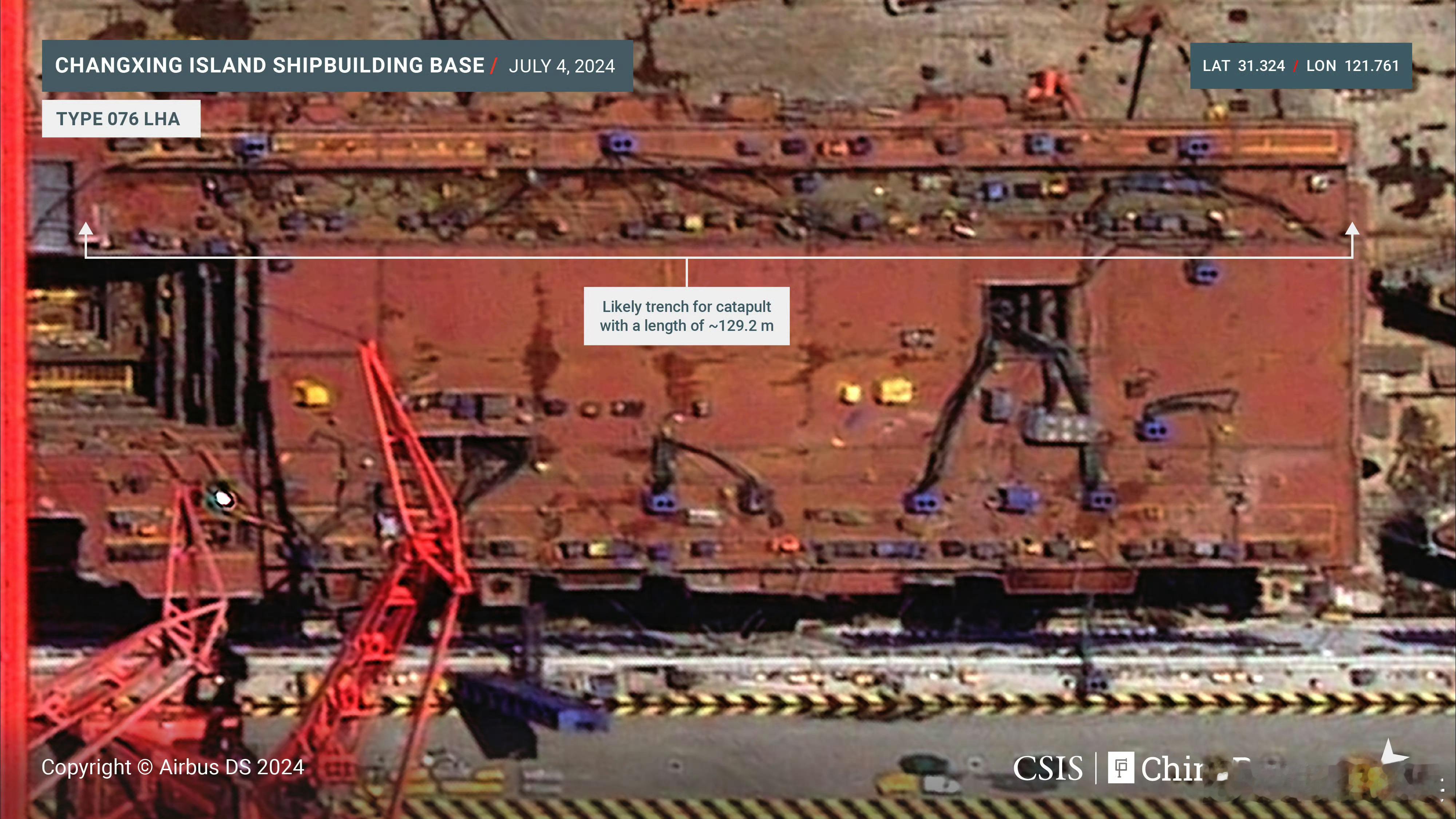

流水不争先

期待核航母服役时代早日到来