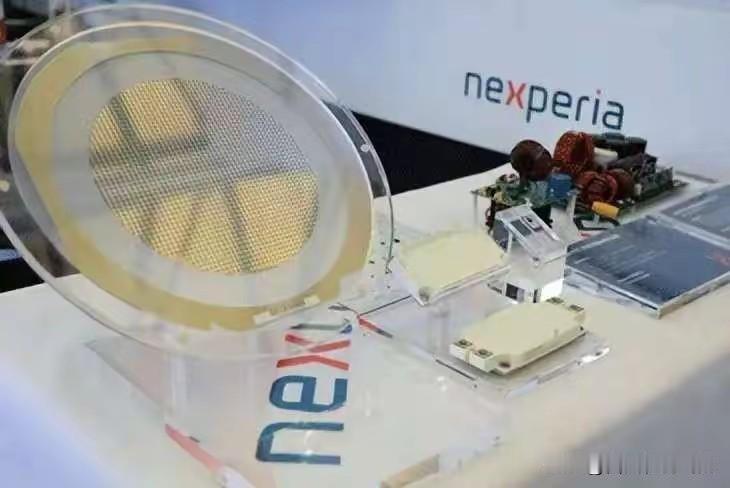

10月21日,德国《明镜周刊》发文:“闻泰收购安世后,未押注荷兰,而是派专家拆解产线、迁产能回中国,此举堪有谋略! 故事的起点,是闻泰对安世的精准改造。收购完成后,闻泰没有延续“把鸡蛋放一个篮子”的老路,而是走出了“两条腿走路”的妙棋——荷兰总部保留研发职能,中方同步建起生产基地。这种布局看似寻常,实则是对产业链风险的深刻预判。 要知道,安世在全球汽车芯片领域地位举足轻重,每年出货超1100亿颗产品,2024年收入达147亿元,占闻泰总营收的六分之一,是实打实的核心资产。把产能根基扎在中方,等于为这份核心资产上了“双保险”。 这份远见很快迎来考验,荷兰政府以“国家安全”为名发难,先是发布部长令,要求安世旗下30个主体一年内不得调整资产、知识产权和人员,甚至暂停CEO职务、托管绝大部分股份,摆出强夺控制权的架势。 见中方不为所动,荷兰又祭出狠招:切断中方基地的系统权限,还以停发工资相要挟,想靠卡住技术和管理命脉逼闻泰就范。可荷兰打错了算盘,他们压根没料到闻泰早留了后手。 早在产能迁移时,闻泰就搭建了备用系统,国内供应链也已完成替代,荷兰的系统封锁不过是“一拳打在棉花上”。更关键的是,经过数年深耕,中方基地的产能早已今非昔比。 去年安世中方产能占全球72%,荷兰总部反而成了依赖中方供应的“空壳”。当荷兰以为能靠技术卡脖子时,中方基地已经悄然实现研发反超,自主推出了国产SiC模块,彻底打破了对荷兰研发的依赖。 被逼到墙角的荷兰没等来中方妥协,反倒先尝到了反噬的滋味。闻泰直接切断了荷兰总部的研发资金,没了资金支撑,原本引以为傲的研发团队寸步难行。 更致命的是,中方对安世实施出口管制,禁止中方工厂向荷兰出口成品、晶圆及封装件,这一招直接掐住了全球供应链的喉咙。欧盟车企瞬间慌了神,安世的芯片是他们生产线上的“刚需”,断供意味着生产线停摆,巨额损失谁也扛不住。 舆论场上,德国《明镜周刊》率先点破关键:荷兰和欧盟的被动,本质是中企在产业链中从被动接规到掌控主动的转变。想想几年前,中方企业还在为获取海外技术资质四处奔走,如今却能在技术博弈中反客为主,这种逆转绝非偶然。 闻泰的“拆解式迁移”从来不是简单的产能搬运,而是对产业链话语权的精准布局——把生产命脉握在手里,把研发能力逐步内化,等到危机来临,自然能化被动为主动。 荷兰的处境愈发尴尬,前期的强硬施压没能奏效,反而让自家企业和欧盟盟友承受重压,经济事务大臣卡雷曼斯不得不主动放低姿态,坦言希望与中方会面谈判,寻求取消限制措施。 可即便求和,荷兰总部仍在暗中切断中方系统权限,这种“两面三刀”的做法,更暴露了其既想霸占资产又不愿付出代价的强盗逻辑。这场博弈的意义,早已超越企业层面的纠纷。 它像一面镜子,照出了全球产业链格局的深刻变迁。过去,西方掌握着技术标准和供应链话语权,动辄以“断供”“制裁”威胁他国企业,中方企业只能在既定规则里小心翼翼。 但现在,中方企业不仅能建起自主可控的供应链,还能在关键领域实现技术突破,甚至反过来成为规则的影响者。安世事件里,中方基地能快速推出国产SiC模块,国内供应链能无缝替代海外资源,这背后是中方制造业多年积累的硬实力。 更值得深思的是“未雨绸缪”这四个字的分量。闻泰之所以能在荷兰的发难中站稳脚跟,关键在于提前布局了备用系统和国产供应链,这种风险意识正是中企成长的重要密码。 在全球竞争日趋激烈的今天,任何依赖单一市场或技术来源的企业都如同在钢丝上行走,只有像闻泰这样提前预判风险、筑牢自身根基,才能在风雨来临时立于不败之地。 如今,谈判的主动权牢牢握在中方手中。荷兰的被动求和,欧盟车企的焦急施压,都印证了一个事实:中方早已不是产业链中任人拿捏的角色。安世事件不是孤例,而是中方产业从“追随者”向“引领者”跨越的缩影。 从稀土到芯片,从中低端制造到高端研发,中方企业正在各个领域突破封锁,重塑全球产业链的格局。荷兰的教训值得所有试图以技术施压的国家警醒:在全球化深度融合的今天,搞技术霸权、耍强盗逻辑终将反噬自身。 而闻泰的胜利则告诉世界:中方企业的成功从不是侥幸,而是精准预判、扎实布局与自主创新共同浇灌的果实。这场产业链话语权的攻守战,中方才刚刚亮出真正的实力。

格叽格叽

说白了,就是荷兰手慢了。其实他们在卖的时候就应该想到有这一天。

用户10xxx24

没有吸引力谁要呀!想办法搞死荷兰海盗国

真的假不了

德国在混淆是非……全球性的企业合作哪有地域的限制?