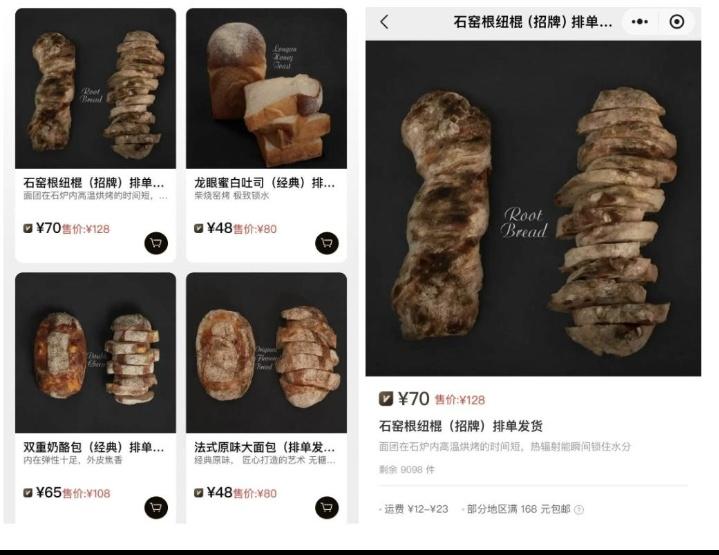

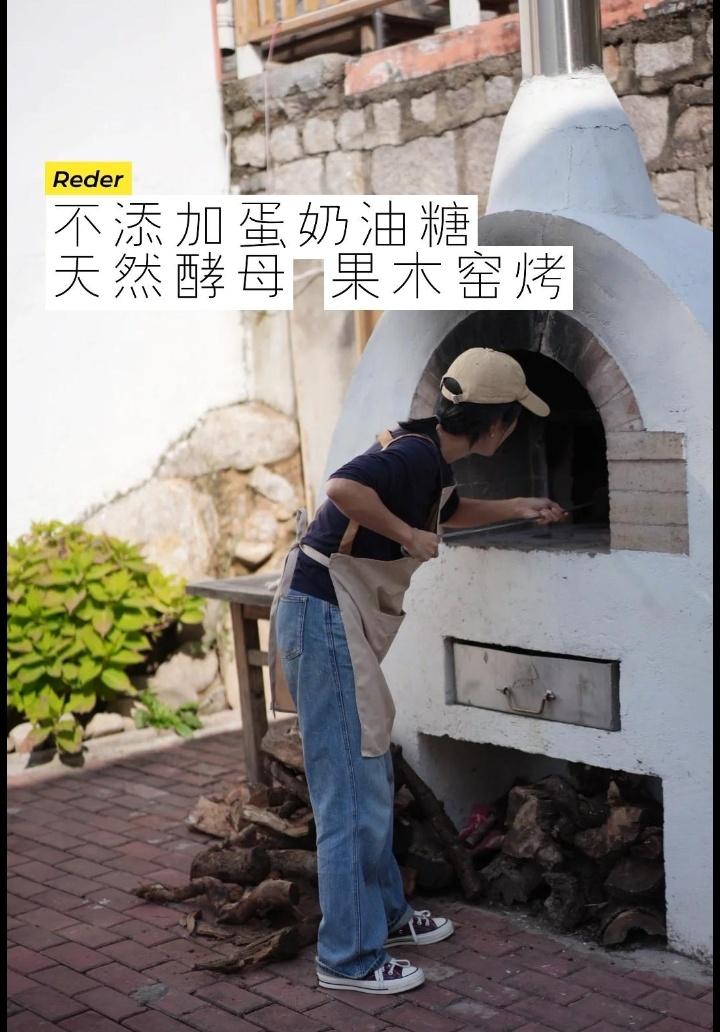

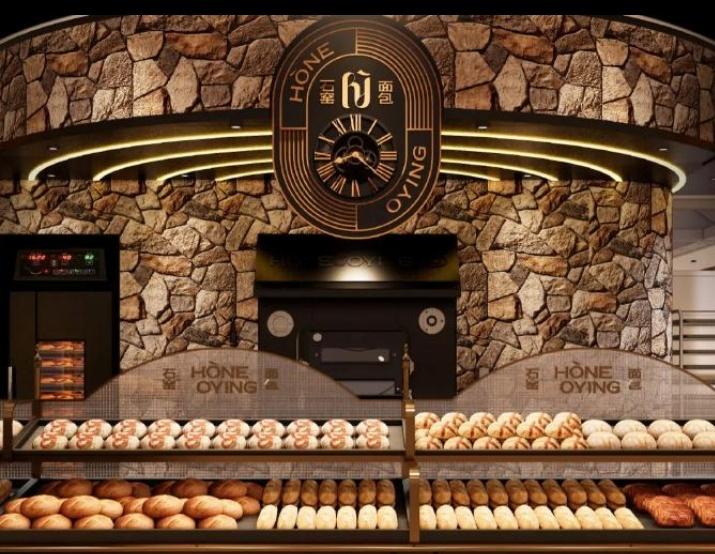

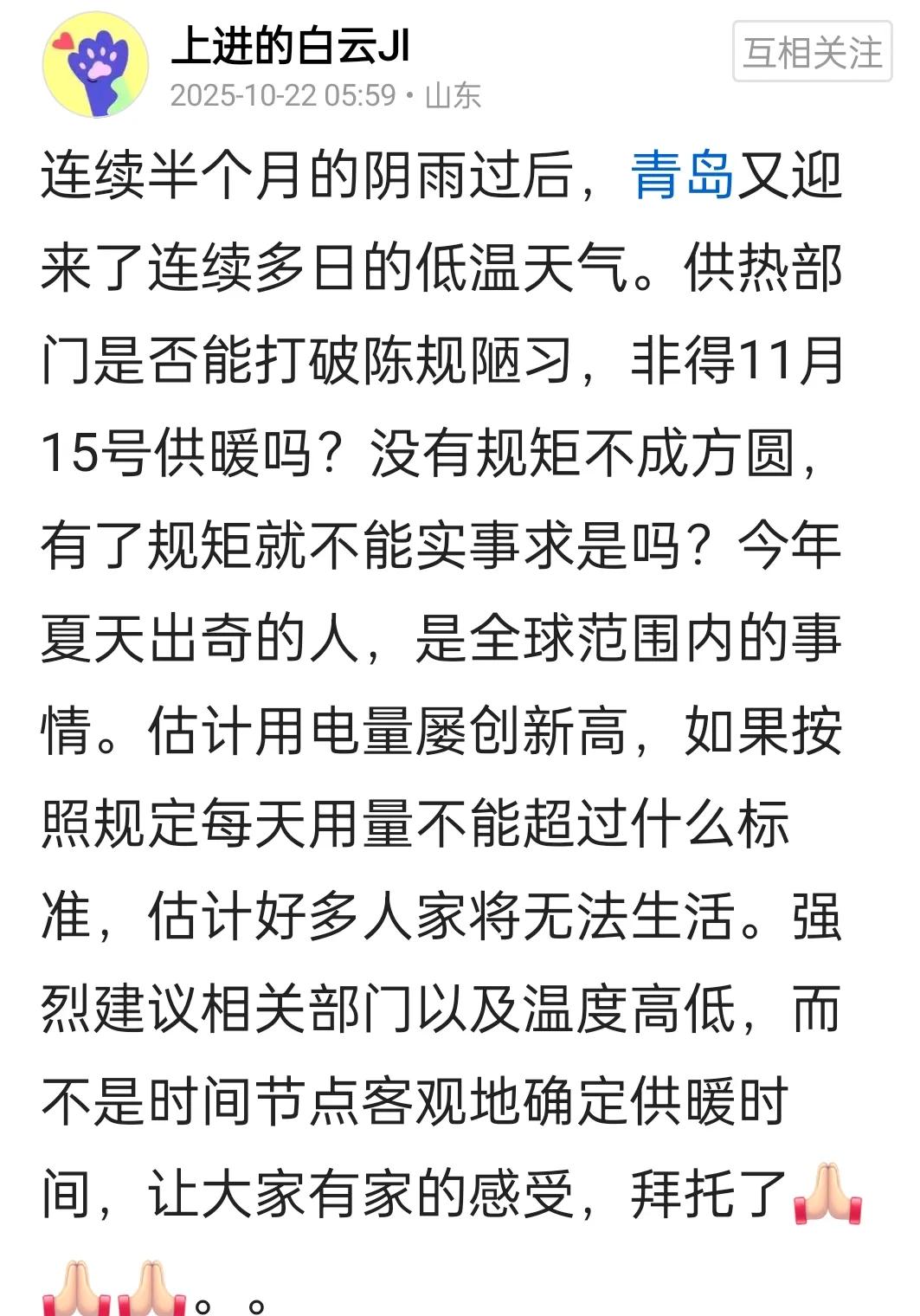

青岛崂山深处藏着一座石头小院,柴火窑烤面包香飘十里!中年女子弃万元月薪隐居乡村,如今订单排到三个月后,城里人开车两小时只为尝一口她的“初心” (来源:青岛晚报、Vista氢商业、小红书用户真实分享) 石头砌成的窑炉里,果木噼啪作响,金黄色的面包表皮裂开细纹,麦香混着柴火气漫过院墙。吴文英用棉布擦去额角的汗,将新出炉的欧包码进竹筐。这个曾在房地产行业打拼八年的女子,如今是崂山脚下“村里柴窑”的主理人。她的手上沾着面粉,眼里却盛着光。 三年前,吴文英的生活还是另一番模样。每天踩着高跟鞋穿梭于写字楼,策划案堆满电脑桌面。孩子即将入园却无人照看的现实,像一记重锤敲醒了她。三十五岁这年,她辞去工作,在崂山董家埠村租下一处荒废的石头院。邻居们不解:“城里白领来村里能干啥?” 搭建面包窑纯属偶然。吴文英痴迷窑烤面包的质朴口感,却苦于青岛难寻踪迹。听说朋友认识筑窑师傅,她连夜驱车拜访。第一次试烧时,温度失控让两筐面团化作焦炭。她蹲在窑前掉眼泪,却咬咬牙记录下柴火用量与温度曲线。三个月后,当第一个合格的面包出炉时,她掰开分享给过路村民,有人说:“这味道像极了小时候。” 窑烤是场与时间的对话。每次开窑前需烧果木四五个小时蓄热,温度全凭手感掌控。天然酵母发酵三天的面团送入窑膛,十几分钟高温锁住水分,成就外脆内韧的独特口感。有客人专程从市区赶来,咬下一口后感叹:“电烤箱永远复刻不了这种生命力。”吴文英却笑称:“我只是把面包还给面包本身。” 小院的魅力远不止于美食。木桌上摆着邻居送的野花,孩子们用彩笔画下窑火跃动的样子。一位退休教师常来帮忙劈柴,她说:“这儿让我想起知青岁月。”渐渐地,周末的院子坐满携家带口的游客,有人甚至带着帐篷在茶园旁野餐。面包香气混着茶香,成了崂山深处的新风景。 爆红的背后是精准的供需契合。当下短途游盛行,三小时车程内的乡村体验成为都市人的情绪出口。吴文英的“订单制”经营既保证新鲜度,又制造了稀缺感。社交媒体上,“寻找柴火面包”已成热门话题。有博主写道:“在这里,时间慢到能听见麦穗生长的声音。” 但争议也随之而来。上百元的单价让部分人咋舌:“不就是个面包?”曾有位阿姨尝过后直言:“还没超市十块钱的好吃。”吴文英并不争辩,只递过一块烤地瓜:“食物本味需要耐心品味。”她深知,窑烤面包卖的不仅是食材,更是现代人渴求的“确定性”——知道食物来自哪里,由谁制作,如何生长。 这种需求甚至催生了商业变异。城里烘焙店开始推出“石窑概念面包”,电子烤箱模拟窑烤效果,包装上印着拙朴字体。但资深食客一语道破:“工业流水线终究缺了柴火温度。”真正的窑烤依然坚守在乡村,如同吴文英院中那棵老槐树,根系深扎泥土。 如今,吴文英的第三家店开在北宅茶山腰。新店没有招牌,客人需沿着石阶步行十分钟才能抵达。常有迷路的人误入,却因此收获满目青翠。一位金融从业者在此坐了一下午后说:“比心理咨询还有效。”吴文英把这类反馈称为“意外之喜”,她始终认为,小院治愈别人时,也治愈了自己。 从职场精英到乡村主理人,吴文英的转型暗合了当代人对生活本质的反思。当高速运转的社会令人疲惫,退守田园成了一种勇敢的反抗。她的面包窑不仅烤着食物,更点燃了许多人心中蛰伏的梦想——那位总来帮忙劈柴的退休教师,最近正筹划开一间陶艺工作室。 暮色渐浓,吴文英将最后一炉面包打包好,在订单单上画个小太阳。窑火余温尚存,明天又将有新的面团等待发酵。山风掠过院墙,带来远处孩童的笑语。这个藏在崂山深处的石头小院,正用最原始的火与麦,书写着属于这个时代的理想主义诗篇。 青岛 崂山石头小院柴火窖烤面包 中年妇女 吴文英 隐居乡村 乡村创业 窖烤面包