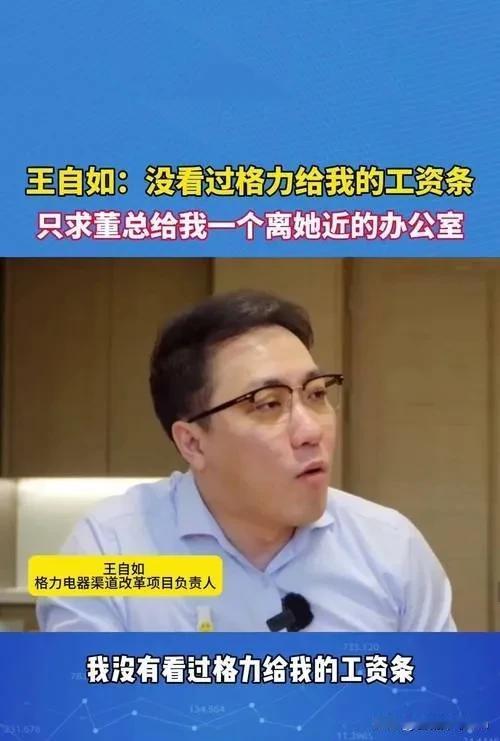

王自如,用10年的时间, 给所有打工人上了一课, 无论你多有能力,钱包有多厚,都千万别创业,也千万别搞对赌,搞融资。 很多人知道他后来的困境,却少有人提他当初为什么一头扎进创业里。2012年那会,科技评测还算是新鲜事,王自如凭着对数码产品的熟稔,还有一股子较真劲,把极客做了起来。 那时候他拍评测视频,为了一个屏幕色彩的细节,能熬三个通宵对比数据,粉丝觉得他客观,行业里也渐渐有了名气。 到后来团队从几个人扩到几十人,他看着办公室里的年轻人,总说要把Zealer做成“最专业的科技评测平台”,那股子冲劲,谁都拦不住。 他不是一开始就想搞融资、做对赌的。 早期团队靠广告和评测服务能维持运转,但他不满足——想做更深度的硬件拆解,想搭建数据实验室,这些都得烧钱。身边人劝过他,说稳着点来,可他觉得行业风口不等人,错过了就没机会了。 后来接触投资方,对方提出要签对赌协议,约定三年内用户量和营收要达到多少,达标了能拿到更多股权,没达标就得赔偿。他那时候信心足,觉得凭自己的专业和资源,这些目标不算难,没多想就签了字。 再后来就是和格力的合作。当时格力想往智能家居领域发力,看中王自如在科技圈的影响力,邀他当副总裁,还承诺给他资源支持业务拓展。 办公室挨着董总,开会能直接参与核心决策,出门谈合作对方都客客气气,那阵子他接受采访,还说要“把科技和传统家电结合出新模式”。 谁能想到,这风光背后藏着更紧的对赌条款——不仅要帮格力拓展智能家居渠道,还得完成单独的业务营收目标,一旦没做到,之前的投入和承诺的收益全要归零,还得补上差额。 问题就出在市场没按他想的走。 智能家居当时还没形成成熟的消费习惯,消费者买家电还是更看重基础功能,他推的那些带智能互联的产品,要么价格太高,要么操作复杂,销量一直上不去。 为了冲业绩,他带着团队跑遍全国的家电卖场,搞体验活动,甚至自己贴钱做促销,可营收还是差了一大截。对赌到期那天,他坐在办公室里翻数据,一夜没合眼——差的不是一点半点,按协议,他得赔偿投资方和格力的损失,算下来就是一个亿。 有人说他能力不行,可早期做评测能做到行业头部,说明他不是没本事;也有人说他太贪心,可哪个创业者不想把事业做大?真正坑了他的,是没看清对赌协议里的风险,也高估了自己扛风险的能力。 他当初觉得自己钱包厚、资源多,就算差一点也能补上,却忘了市场变化比计划快,一旦方向错了,再强的能力也拉不回来。 现在很多打工人看着别人创业成功,就觉得自己也能行,总想着“融资扩张、上市变现”,却没看到王自如这样的例子——对赌协议不是馅饼,是绑着石头的绳子,一旦没达标,绳子就会勒得人喘不过气。 他当初在格力当副总裁,拿着高薪,有稳定的发展,要是没碰创业和对赌,现在也不会落得被限制高消费的地步。 这10年对他来说是教训,对普通人来说更该是提醒:不是不能有野心,而是别把野心当成冒险的资本。 职场里,稳扎稳打积累的实力,比盲目冒进追求的风光更实在;就算要创业,也得先想清楚——万一失败了,自己能不能承担后果?别像王自如那样,把一手好牌打得稀烂。 王自如的经历,从来不是“创业有罪”,而是“风险要防”。每个打工人在规划未来时,都该多一分清醒,少一分冲动,毕竟不是所有人都能扛住一亿负债的压力。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。