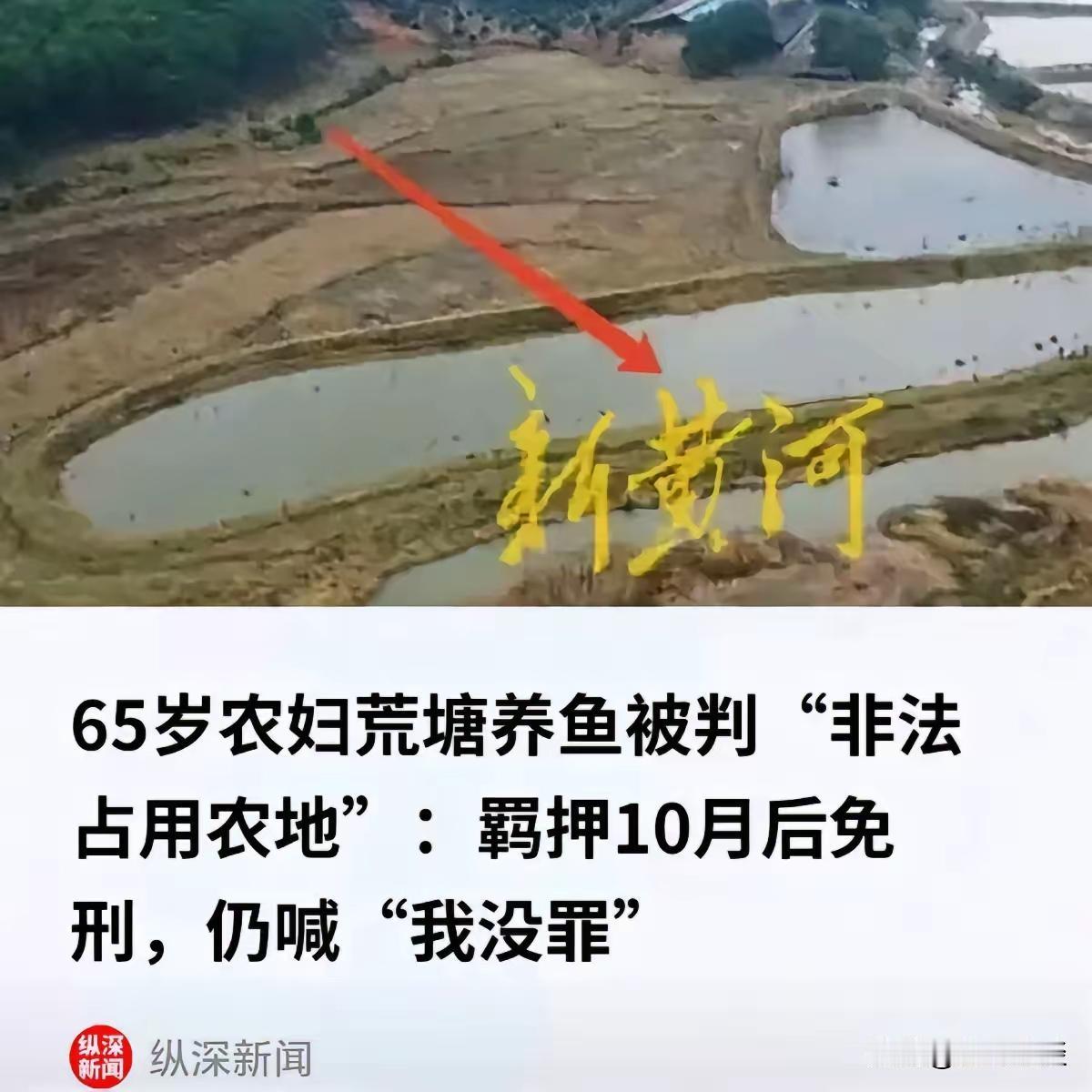

孙姐的故事是一个极具代表性的典型,反映了农村土地管理、法律执行与实际用途之间复杂而敏感的关系,也显露出制度与实践之间的“断层”。以下是对事件的分析与思考: 一、土地性质与用途变化的复杂性 孙姐承包的荒地原本被登记为“水田”或“水淹区”,且近年来更新为“坑塘水面”,实际上用作养鱼。虽然她在违法行为中可能存在主观过错,但从实际用途来看,这块土地表现为渔塘性质,且符合“养鱼用途”的界定。 二、法律法规的严格与实际操作的矛盾 《土地管理法》《刑法》对基本农田的保护极为严格,任何未经过批准的占用、变更用途行为都可能被认定为违法。孙姐的行为,无论是为了应对洪水把塘埂加高,还是为了养鱼,没有得到合法审批,似乎都违反了条款。 然而,法律落到实处时,往往忽视了农村实际情况和“次要”用途的合理性。农村很多“撂荒地”、水塘,经过简单的整理或养鱼,并非“违法占用”,但法律的彼此条款却未能灵活调整,导致基层百姓在实际操作中困难重重。 三、行政划定与实际用途的矛盾与变更 2020年后,土地用途被重新划分为“坑塘水面”并规划为“湿地开发”,表明国家对土地用途和保护目标的调整。这说明孙姐当年的“非法行为”已在土地用途变化后被“法律忽略”——事实上,她的行为与现行用途不再冲突。 这也反映出:土地用途的认定应具有动态性,不能只依赖历史登记或处罚结果,应该结合实际情况和后续规划来灵活判断。 四、司法与政策的矛盾与建议 孙姐的案子:一方面,法律基于2018年的土地核查数据,判定行为违法,并处刑罚。另一方面,2024年的规划已将该地列为湿地,未来用途明显不同。 此案例警示: 法律执行应考虑土地用途的变更和规划变化,不能固守历史数据。 对于类似荒废地、低效利用土地,应制定更灵活的管理和审批制度,鼓励合理利用和保护。 建立“违法与合法过渡期”制度,为农村用地提供法律容错空间,避免因一时的小行为导致终身困境。 五、对普通农户的启示和反思 孙姐的遭遇令人心疼,她的行为本意是改善生活条件,合理利用土地,反映基层农民的无奈。法律虽有保护基本农田的善意,但也应兼顾实际,避免“过度保护”而导致逃避利用资源的困难。 六、总结建议: 政府应加强土地用途的动态管理,结合实际用途与规划变化调整登记信息。 放宽临时养鱼、改善水利的审批,平衡保护与合理利用。 在法律执行时,注重情节轻微者的合理考量,避免“不识时务”的惩罚。 孙姐的案例,提醒我们:法律应柔韧而公平,制度应人性化。只有这样,才能真正实现治理与保护的双赢,也能避免像孙姐这样无辜的人受到不应有的伤害。 如果你对法律或土地政策有更深入的兴趣,可以关注相关法律咨询或土地政策解读,以更好理解和应对类似问题。农村自留地纠纷 农民土地那些事