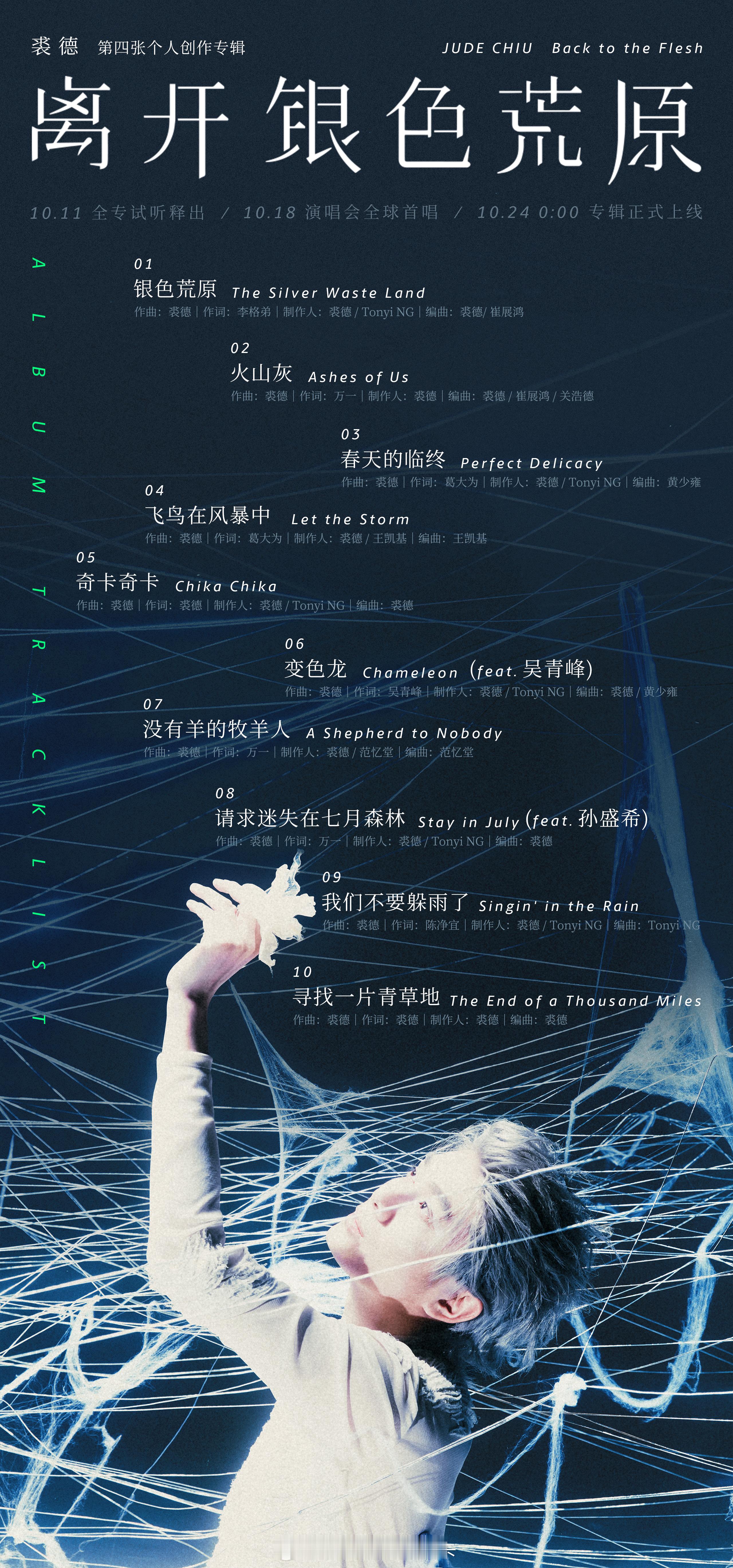

裘德的新专辑《离开银色荒原》在今天(10月24日)零点正式上线。

这张作品延续了他一贯的整体性和概念化创作,裘德过往的每一张专辑几乎都有着很强的文本性,这是唱作者主导作品的风格。这张也不例外,概念上继续深化,制作上更为成熟,也打造出裘德目前作品中最有氛围、意识、概念和表达的作品品质。

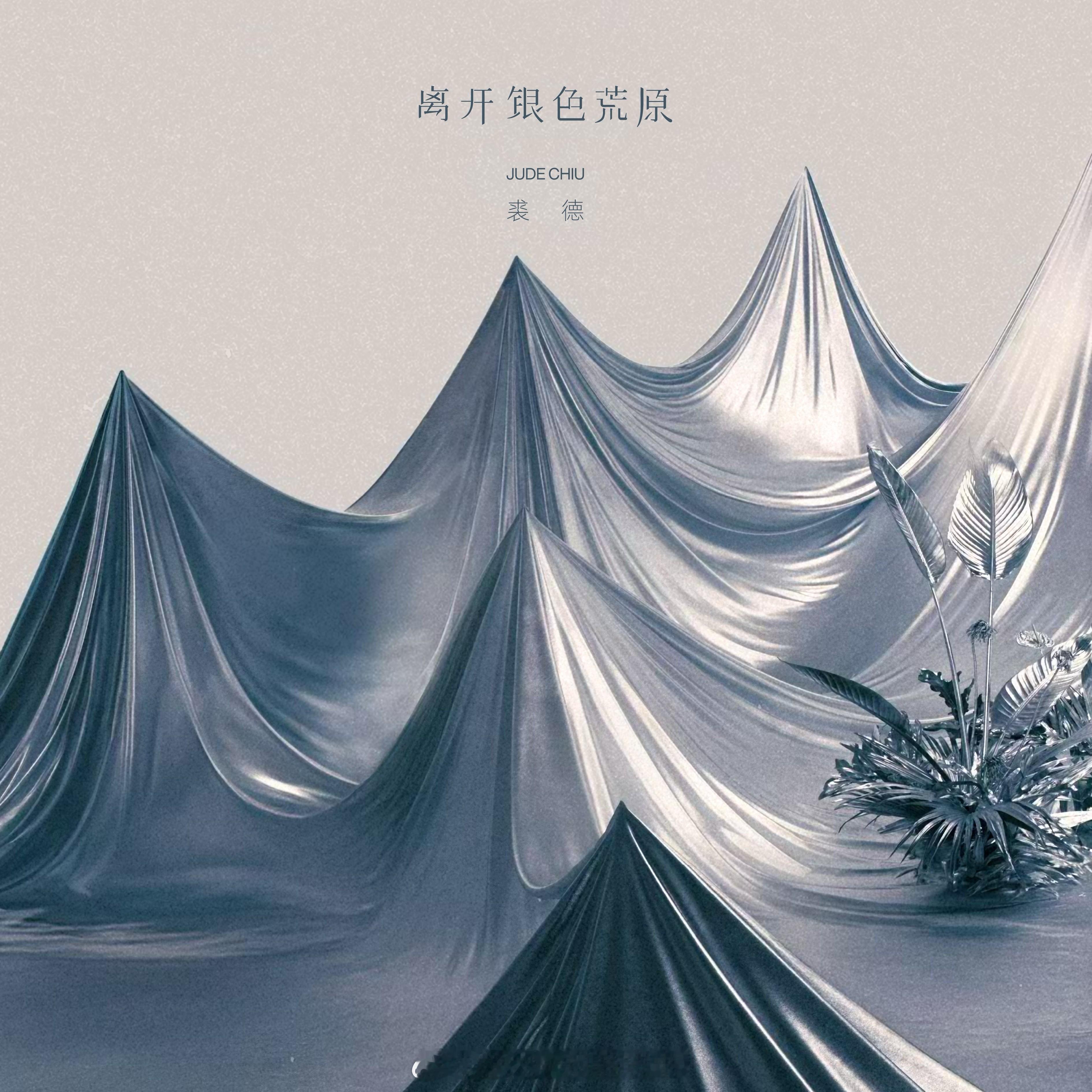

专辑《离开银色荒原》是一场关乎「意识逃离」的记录,文案以短篇小说的形式书写,但语言的描摹却很接近一种强调画面感的电影艺术。那种如同诗意语言的流动,在歌词和旋律中相互渗透,在机器冷静的逻辑里探寻感受的温度,又有在永生幻象里重新思考有限生命的意义。

整张音乐作品的叙事脉络很清晰,情绪递进也十分自然,从主题到声音、从叙事到哲学深度上都有显著的风格转向,这是裘德最为个性鲜明的音乐表达。同时,它有着超越前三张作品更宏大恢弘的世界观,裘德把故事背景放在未来的「永生文明」之中,用一个科幻的故事设定包装——机器追寻人的温度,永生中也追求一种短暂的共存,探讨了生命的有限性与真实感受的价值。

专辑巧妙地借用寓言书写故事,文本性是裘德作品中很迷人的地方,它用看似繁复的细节做表相——我们都知道在AI高速发展的时代,这个故事并非完全不可能存在的科幻故事,我们谁都不是未来世界的预言家。

但在音乐叙事上,这次在编曲上合作的Tonyi、黄少雍、范忆堂与王凯基等创作人,都丰满了诸如“永恒与短暂”、“机械情感与人性觉醒”等相继涌来的矛盾冲突,《离开银色荒原》又在内核上有它新式的复古与轻盈。相比上一张《裘德》,《离开银色荒原》做了许多减法,简单而又包容外界的音乐肌理,灵动的旋律和编曲设计,在电子与自然声的融合下,脱下了看起来沉重的外壳,用一种可感的方式抵达观众。

李格弟的词配上裘德的旋律,专辑开场曲〈银色荒原〉是整张作品的序曲,冷冽的电子音效与人声相互缠绕,以音乐文本构建出一个未来世界。这首歌的旋律起伏依托于编曲呈现的一种气质,用声音描绘出歌曲中的空间感。那种更接近于精神的“荒原”感,铺垫了这张专辑的冷色调气质。

接下来的〈火山灰〉与〈春天的临终〉标志着人性苏醒的阶段:与老搭档万一合作的〈火山灰〉有一种颓废的诗意,末世浪漫的主题在歌曲具象化;而葛大为填词的〈春天的临终〉则用语言探讨了生命在消逝中的美感,旋律的辗转起伏展现出一种文学作品的气质。

紧接着的几首,〈飞鸟在风暴中〉以看似静态的着眼展现了情绪爆发的前兆,富有感染力的〈奇卡奇卡〉用轻快的律动展开一种机械学习的快乐,〈没有羊的牧羊人〉仍是用音乐舞台剧的思路展现出这首歌的画面感。这几首歌都有沉重的一面,但在情绪落点上又是清醒的。

我很喜欢这张专辑中的两首合作曲。与吴青峰合作的〈变色龙〉是整张作品的实验高峰,歌词中将“弗洛伊德”与“干炒牛河”并置,在荒诞中暗示了“意识与欲望”的层层切换。这首歌精妙在创作与演唱的联袂,在戏剧与艺术、哲学范畴和流行领域找到了一种精妙的平衡,也见证了裘德在这个阶段的一次自我解构。而后半部分与孙盛希合作的〈请求迷失在七月森林〉,这种朦胧的旋律,在氛围感之中像机械意识在梦境中学习如何“爱”,两人的处理都有一种复古和都市的碰撞。

而尾声的两首歌〈我们不要躲雨了〉和〈寻找一片青草地〉,在柔软的弦乐与钢琴编织中,整张专辑情绪又回归一种温柔的收束——拥抱不完美,拥抱自我的真实,完成了整张专辑一个循环。

在《离开银色荒原》中,裘德的艺术人格仍是他作品的核心。在他交出了四张专辑之后,他也进入到一个创作阶段的成熟期,保留了最初独立新人的锋芒,也有了一个成熟歌手通过音乐对世界的观察与自我对话。可以这样形容裘德的音乐,他已经越发在艺术与流行之间取得了一种全新的平衡,找到了自己更开放和更松弛的状态。概念服务于感受,情感让音乐具体,拥抱脆弱,也拥抱自身,专辑在反映流行和哲学之中有了一种实在的直观感。

同时,这张专辑也开启了一轮新的现场巡演。在北京之后,裘德离开银色荒原演唱会巡演计划将于10月25日在长沙、11月7日在杭州,并听说会在2026年带来体育馆级别的演出。

结合裘德的过往舞台表现来看,他的现场从来不仅是音乐会,更像一场沉浸式艺术展。视觉、灯光、声音和叙事的精密缝合,一定会将观众被带入一个流动的剧场,感受他音乐和舞台的多元魅力。裘德新专辑离开银色荒原