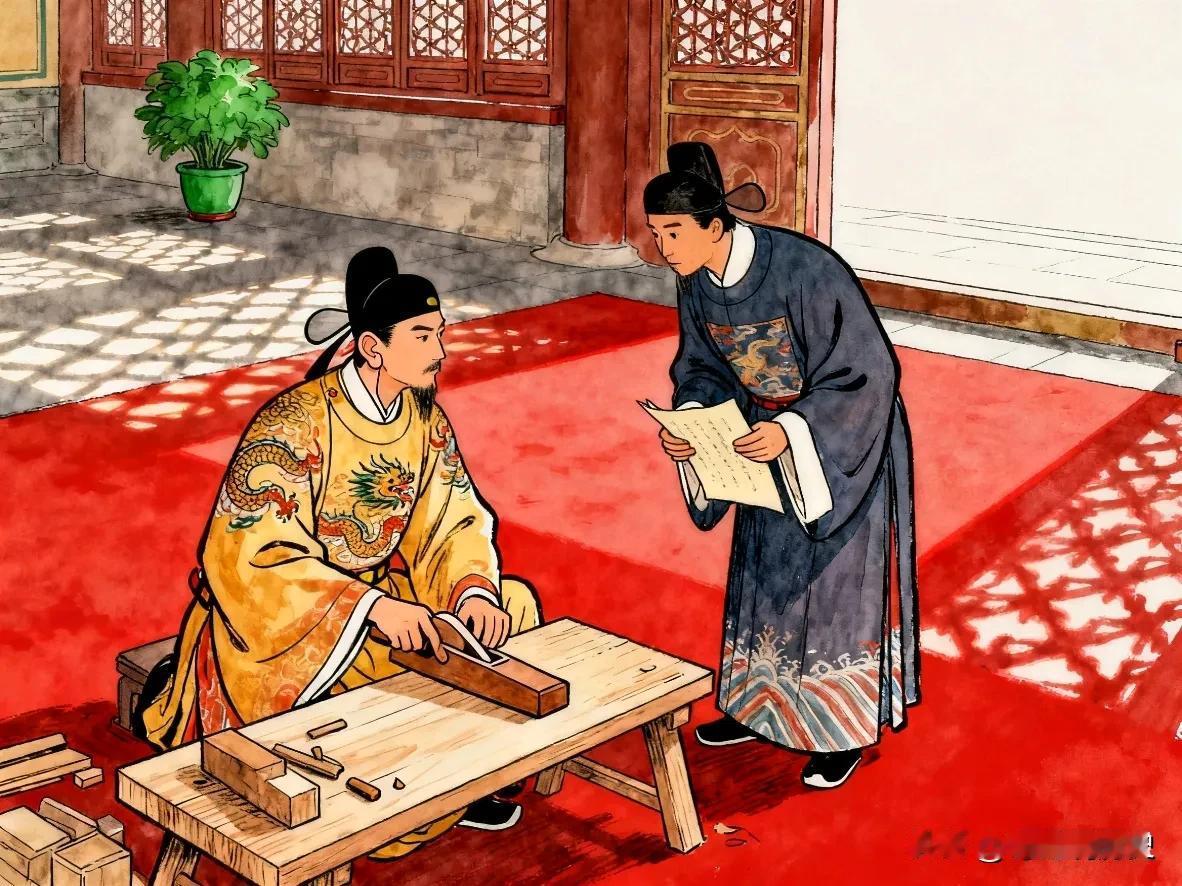

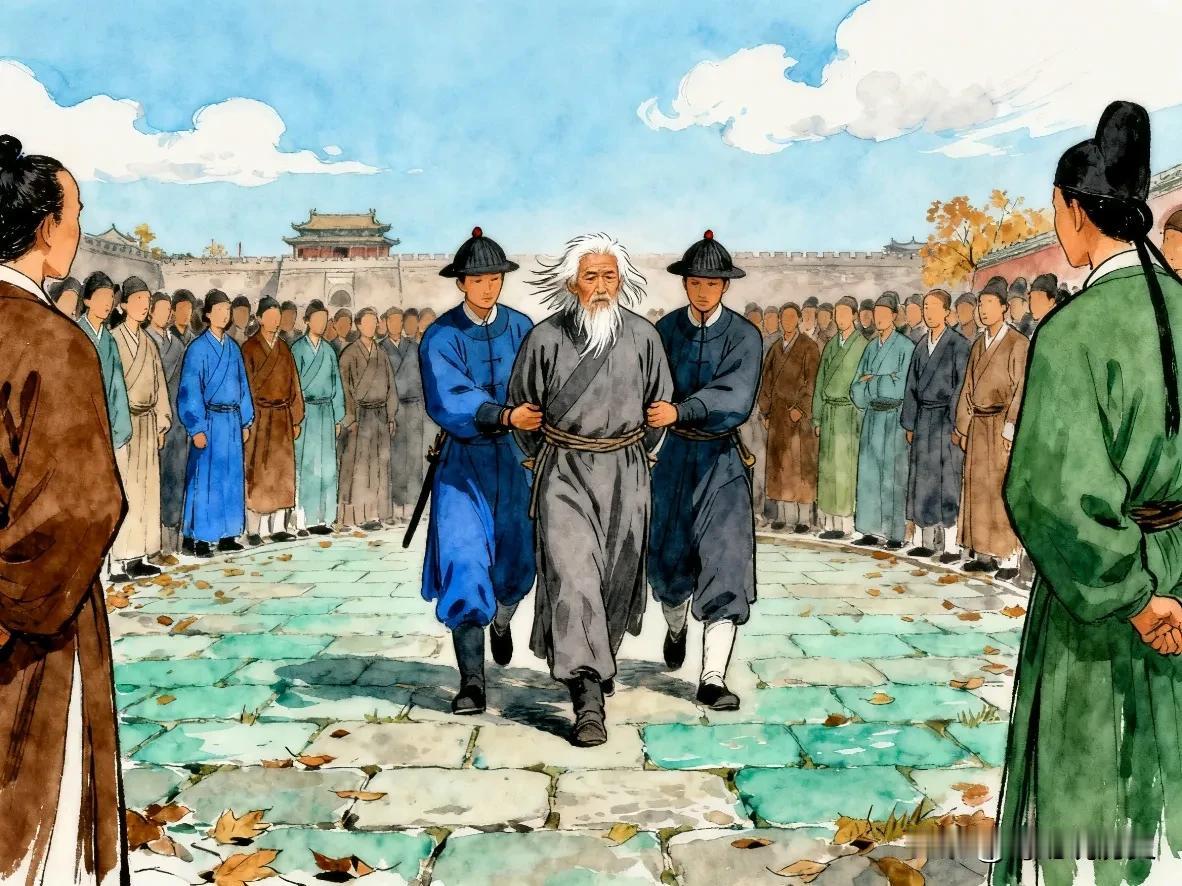

1625年秋天,北京城的菜市口围满了人。56岁的熊廷弼被押上刑场时,头发已经全白了。这个曾经威震辽东的统帅,如今穿着囚服,步履却依然沉稳。监斩官念完圣旨,刽子手手起刀落,鲜血染红了黄土。按照朝廷旨意,熊廷弼的头颅要被装在木笼里,送往九个边防重镇示众,尸身则被扔在闹市口,任由日晒雨淋。 消息传到紫禁城时,天启皇帝正在乾清宫做木工。他放下手里的刨子,听着司礼监太监的禀报,突然问了一句:“熊廷弼的家产呢?”侍立一旁的锦衣卫指挥使许显纯赶忙回话:“回皇上,已抄没入官,家属流放二千里!”天启愣了片刻,手指无意识地摩挲着木料上的纹路,最终摆摆手:“不必赶尽杀绝,留些生路吧。” 这话传到诏狱时,熊廷弼的长子熊兆珅正被绑在刑架上。他原以为必死无疑,没想到最后只是被削去功名,带着家小踏上了流放之路。经过闹市口时,他偷偷看了一眼父亲的尸身——几个胆大的乞丐正在剥取衣物,却无人敢替这位昔日经略收尸。 熊廷弼落得这个下场,还要从五年前说起。 那时辽东战事吃紧,后金军队在努尔哈赤带领下势如破竹。朝廷想起曾经镇守辽东的熊廷弼,紧急召他回京。面圣时,熊廷弼直言不讳:“若要守辽东,需给臣实权,不能像上次那样被掣肘。”天启皇帝当场赐他尚方宝剑,准他全权处理辽东事务。 到了山海关,熊廷弼发现情况比想象的更糟。士兵三个月没发军饷,城墙多处坍塌。他连夜写奏折请求拨饷,同时整肃军纪,处决了两个克扣粮饷的军官。有个姓王的千总不服气,嚷嚷着:“咱们在前线卖命,还不如京城里那些大老爷的一顿饭钱!”熊廷弼二话不说,当着全军的面打了他二十军棍。 “军令如山,”他站在点将台上,声音沙哑却坚定,“今日不打仗,明日就要丢脑袋。” 就在熊廷弼苦苦支撑辽东防线时,朝中却有人盯上了他。阉党头子魏忠贤在酒宴上对亲信说:“熊蛮子每年要二百多万两银子,要是把这些钱省下来……”这话很快传开了。 更让熊廷弼没想到的是,他的副将王化贞竟成了催命符。王化贞是魏忠贤的干儿子,整天吹嘘“半年平辽”,实际根本不懂军事。两人在战略上争执不休——熊廷弼主张坚守,王化贞非要主动出击。 天启二年的正月,王化贞擅自出兵,结果六万大军全军覆没。消息传来时,熊廷弼正在山海关巡视城防。他沉默良久,对部下说:“收拾行李吧,咱们该回京请罪了。” 果然,战败的责任全推到了熊廷弼头上。魏忠贤指使爪牙弹劾他“贻误军机”,王化贞反而因为朝中有人,只被判了流放。 审判那天特别热,熊廷弼站在刑部大堂上,汗珠顺着花白的鬓角往下淌。主审官问他还有什么话说,他抬起头:“臣对不起先帝,对不起皇上,但问心无愧。” 其实天启皇帝知道熊廷弼冤枉。行刑前夜,司礼监太监曾悄悄问:“要不要留他性命?”皇帝看着窗外良久,最后叹了口气:“边关失守,总要有人负责。” 熊廷弼死后第七天,有个锦衣卫小旗趁夜偷走了他的尸身,悄悄埋在西山脚下。这个小旗的父亲曾经在辽东当过兵,受过熊经略的恩惠。他不敢立碑,只在坟前种了棵松树。 与此同时,辽东局势急转直下。失去熊廷弼这个主心骨,明军在接下来几年里连吃败仗,最终让后金坐大。朝中老臣私下议论:“若熊公在,何至于此?”但没人敢公开说这话。 天启六年,皇宫突然起火,皇帝最爱的乾清宫烧毁大半。救火时,有根房梁砸下来,正好砸死了一个太监——那是当年极力主张处死熊廷弼的阉党之一。宫人们私下都说,这是报应。 远在云南的熊兆珅听到这个消息时,正在地里干活。他直起腰,望着北方久久不语。流放这些年来,他们一家人垦荒种地,总算活了下来。父亲的学生偶尔会偷偷接济,送些银两粮食。 “爹,”他十岁的儿子跑过来,“你在看什么?” 熊兆珅摸摸孩子的头:“看咱们的故乡。” 夕阳西下,群山苍茫。这个曾经的官家少爷如今双手长满老茧,但他始终记得离开诏狱时,父亲隔着牢门说的最后一句话:“活下去,总有真相大白的一天。” 只是这一天,熊家人等了很久。直到崇祯即位,铲除阉党,才给熊廷弼平反昭雪。可惜那时,大明江山已经风雨飘摇了。熊廷弼能否拯救大明王朝?