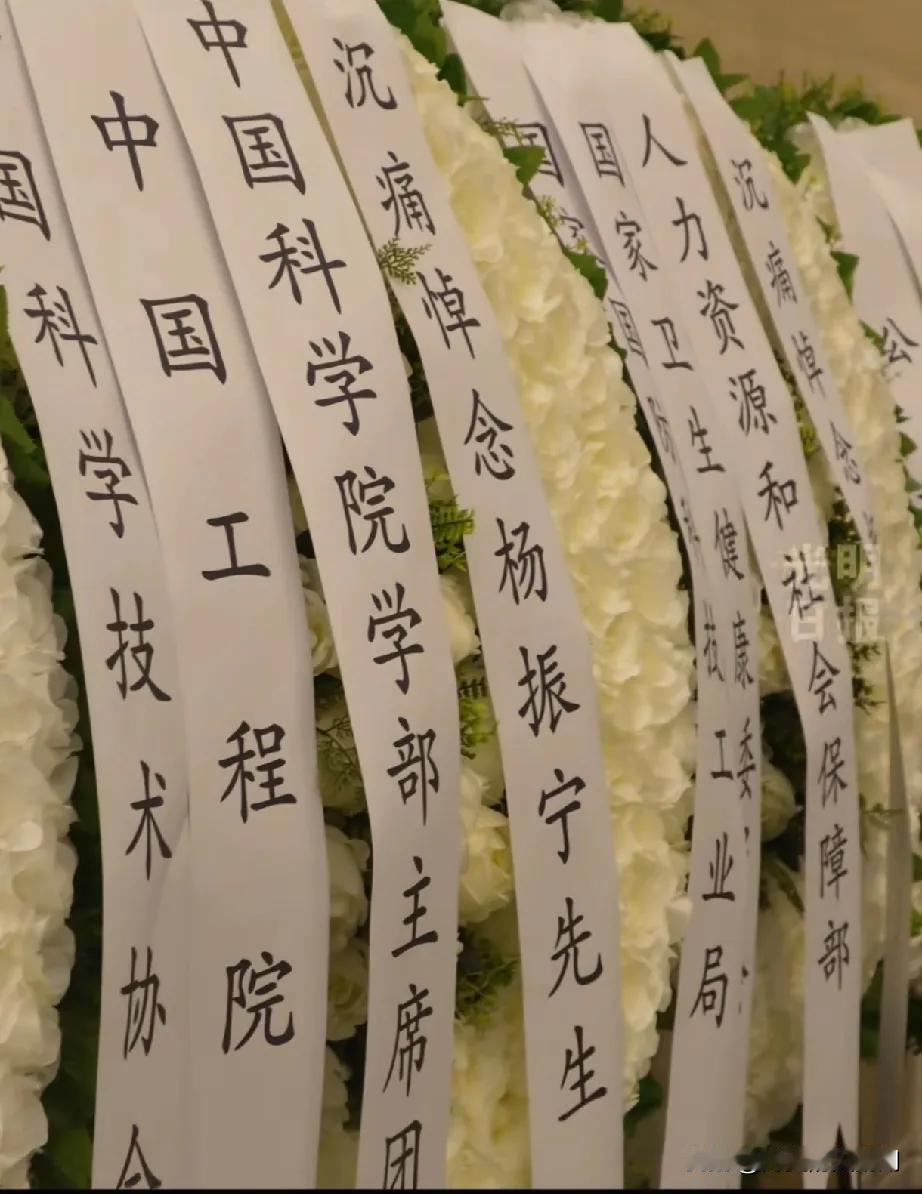

有人注意到杨振宁丧礼上的挽联了吗?含金量太高了,看都是出自谁之手,充分证明了杨振宁的社会地位。 礼堂内外那些数不清的挽联和鲜花,来自中国工程院、公安部、科技部、安徽人民政府、国内各个高校,而在杨振宁先生的遗体告别仪式上,那覆盖在他身上的鲜红国旗,不仅仅是一种仪式,更是国家对他一生贡献最直白的认可。 它们都静静地诉说着一个事实:这位老人,用他103年的人生,在中国的科学史和国家记忆中,刻下了怎样也无法抹去的印记。 但你若只看见国旗的鲜艳和挽联的数量,那还远未读懂杨振宁,真正懂行的人,会去细读那些挽联上的文字。 比如数学大师丘成桐写的那一副,短短两行字,就像一幅精密的“学术基因图谱”,把杨振宁最核心的科学贡献,“破宇称守恒”的勇气和“继外尔规范”的传承,刻在了历史的丰碑上。 这不仅仅是哀悼,更是一位学术巨擘,对另一位物理学巨擘的学术认证,其含金量,远超寻常的赞誉。 1956年,当杨振宁与李政道大胆提出“弱相互作用中宇称不守恒”时,他们挑战的,是当时物理学界奉为金科玉律的“对称即美”观念。 这需要何等的精神魄力?结果我们都知道,他们成功了,并在1957年荣获诺贝尔奖,成为最早获得诺贝尔奖的中国人,但这副挽联的精妙在于,它点出这一突破的价值,远不止于一座奖杯。 丘成桐用一个“启”字,精准地道出了这项成就更深层的意义:它像一场思想启蒙,彻底打破了人们对固有美学原则的盲目尊崇,解放了后来者的思想,直接启发了后续一系列重要发现。 这才是真正的科学革命,它不仅仅修正了一个具体的理论,更重要的,是解放了人类思考的枷锁。 然而,杨振宁的“社会地位”,并不仅仅源于他闪耀世界的学术成就,更打动中国人心灵的,是他那片深沉的家国情怀。 他曾说:“我一生最重要的贡献,是帮助改变了中国人自己觉得不如人的心理作用。”这句话的背后,是他数十年来,为祖国科学教育事业奔波的身影。 他把自己的人生比喻为一个“圆”——从清华园出发,历尽千帆,最终落叶归根。 在告别仪式上,他的学生、清华大学高等研究院教授翟荟几度哽咽地说:“杨先生是一位纯粹的科学家、坚定的爱国者。” 这句朴素的评价,或许是对他一生最好的总结。 (每天更新,点进主页我们一起看世界!喜欢文章的可以帮忙点个关注点个赞~) 也正因为这份“纯粹”与“坚定”,使得他的离去,能让我们如此一致地表达最高的敬意。 对此大家怎么看?