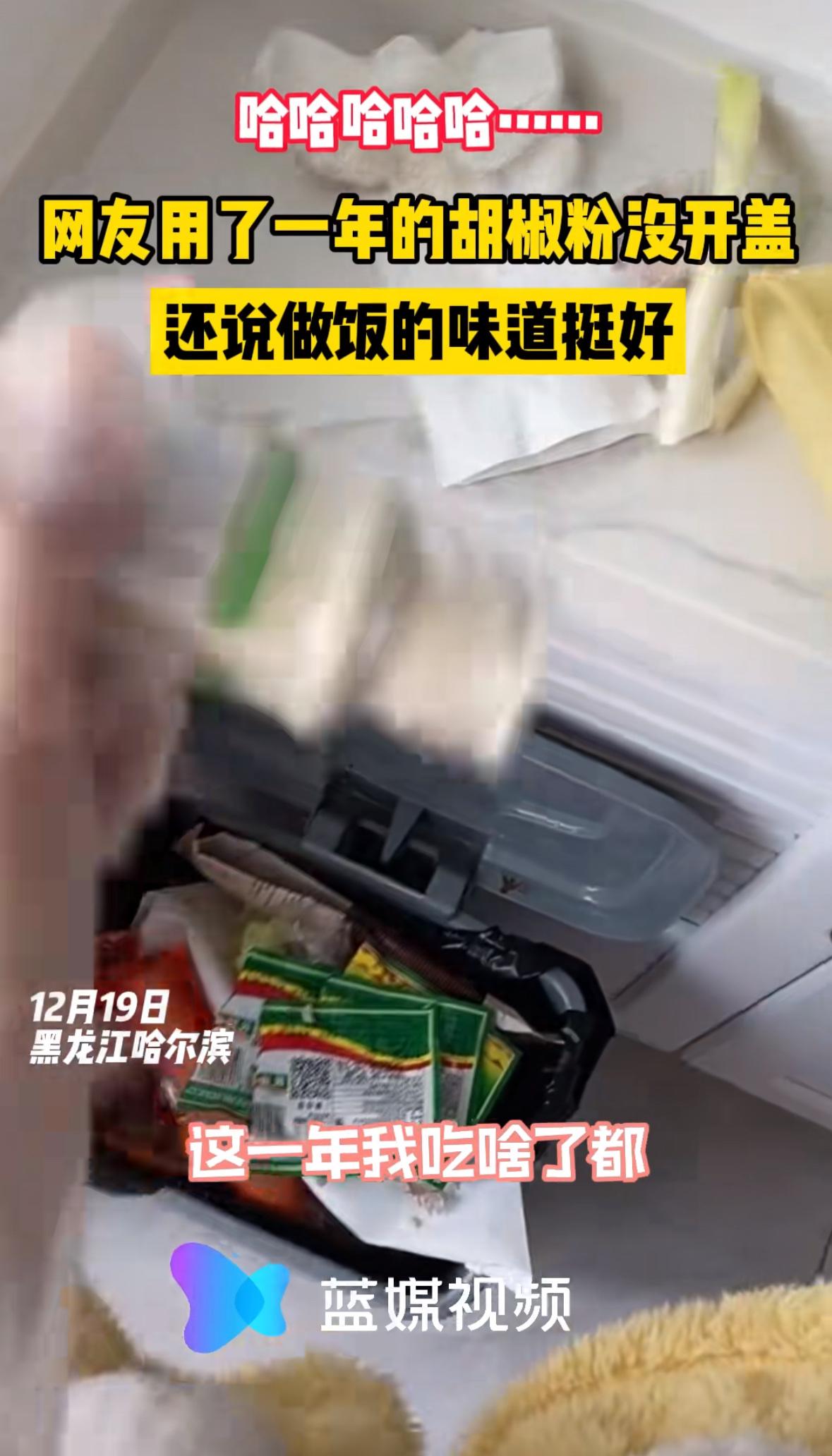

“这瓶胡椒粉我吃了整整一年,今天想加量才发现,根本没开封过!”杭州的李先生举着玻璃罐哭笑不得,罐身标签都泛黄了,塑料封膜还完好如初。他每天做饭必撒的“灵魂调料”,竟是场持续365天的“自我欺骗”——拧开盖子闻味儿,倒出来的全是空气,可他愣是靠着“心理调味”,把清炒土豆丝吃出了黑椒牛排的满足感。 一年“空撒”的荒诞剧:是粗心还是生活惯性? 李先生的厨房故事像面镜子,照出了当代人“忙而盲”的生活状态。那瓶20克的胡椒粉,是他去年双十一凑单买的,拆了快递随手塞进调料架。从此每天做饭,他习惯性抓起罐子晃两下,听着“沙沙”声往锅里撒,甚至和朋友炫耀:“我这手艺,全靠这瓶秘制胡椒!”直到妻子吐槽“最近菜没味儿”,他才惊觉:罐口的铝膜封条,压根没撕过。 网友的评论炸成了调料盘:“这是当代行为艺术,叫《空气的滋味》”“我可能也干过,毕竟调料架里躺着三瓶没拆的蚝油”“说明味道全靠想象,建议申报心理学奖项”。更扎心的是,有人翻出自己冰箱里的“僵尸调料”:2018年的番茄酱、2020年的五香粉,包装完好如新,却早已过了保质期。 当代生活的“仪式感陷阱”:我们到底在为什么买单? 李先生的“空撒”事件,撕开了现代人“伪精致”生活的伤口。超市里,我们总被“家庭必备”“烹饪神器”的标签吸引,购物车塞满“以后会用”的调料;直播间里,主播喊一句“提升幸福感”,我们就下单“氛围感香料”。可真正用到的,不过是盐和酱油。那些没拆封的瓶瓶罐罐,像极了我们手机里“收藏=学会”的菜谱——买的是期待,用的是惯性。 心理学上有个“仪式感依赖”:当生活被工作、通勤、带娃塞得满满当当,我们就会用“固定流程”给自己安全感。李先生每天撒胡椒的动作,不是为了调味,而是为了确认“我在认真生活”。就像有人必须喝完一杯咖啡才能开工,有人睡前必须刷半小时短视频——这些重复的行为,成了对抗焦虑的“心理安慰剂”。 从“空撒”到“真活”:别让生活变成表演 但安慰剂喝多了会上瘾。李先生后来算了一笔账:那瓶胡椒20元,他每天“撒”0.05元,一年撒了18.25元“空气钱”。更贵的是时间——他花在“撒胡椒”上的365次动作,本可以用来和妻子聊两句天,或者教孩子炒个蛋。这些被“伪仪式”偷走的瞬间,才是生活里最珍贵的“真调料”。 这件事也让无数人想起自己的“空转”时刻:办了年卡却没去过两次的健身房,买了书却只翻前20页的阅读计划,甚至谈恋爱时“为了恋爱而恋爱”的疲惫关系。我们总在追赶“应该成为的样子”,却忘了问问自己:“我现在过的,是我想要的生活吗?” 生活不是表演,是用心感受的烟火气 李先生最后把那瓶没开封的胡椒送给了邻居,换回一袋邻居家种的辣椒。现在他做饭,会先闻闻调料是不是真有味道,再决定撒多少。他说:“以前觉得撒胡椒是仪式,现在才明白,真正的仪式是看着家人把菜吃光,然后说‘好吃’。” 或许我们都该学学李先生的“后知后觉”:生活不需要那么多“表演性动作”,把“应该做”换成“想做”,把“假装认真”换成“真正投入”。毕竟,日子是过给自己的,不是演给别人看的。 你家里有没拆封的“僵尸调料”吗?或者,你也有过“忙而盲”的时刻?来评论区聊聊吧——说不定你的故事,能帮另一个人停下“空撒”的手,去抓一把生活里真正的“热乎劲儿”。 来源:头条热搜