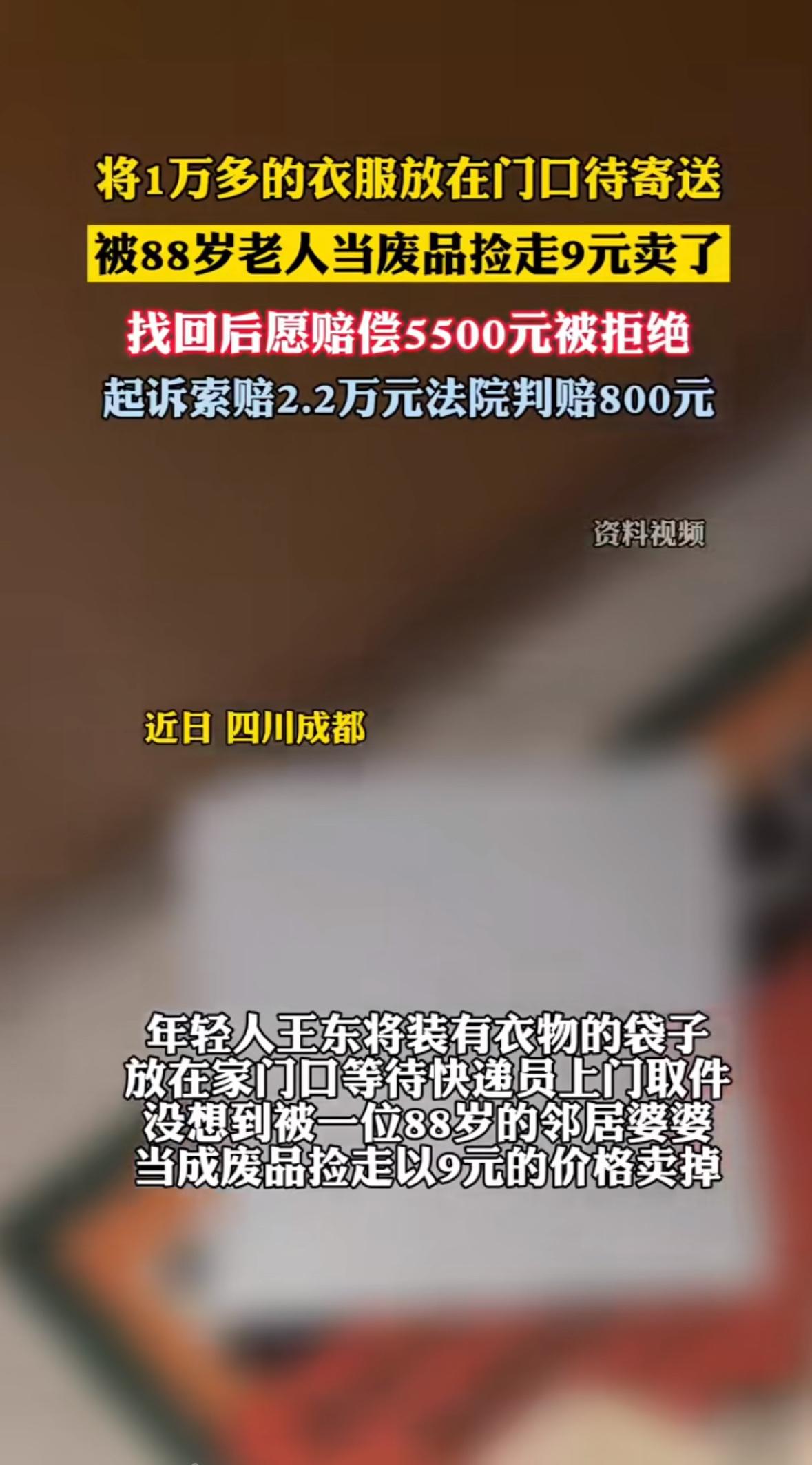

“一万五的冲锋衣,被88岁奶奶9块钱当废品卖了!”成都双流区这起离谱事件,最近在网上炸开了锅。年轻人王东把两件始祖鸟冲锋衣、冲锋裤和其他衣物打包放在家门口等快递,转身两个小时,袋子就被同楼栋的张婆婆当成“不要的旧衣服”捡走,连同自家旧衣一起卖了9块钱。等王东发现时,衣服已经在废品站滚了一圈,冲锋衣被刮破、染上污渍,彻底报废。他气得直跳脚,张口要8000元赔偿;张婆婆家属觉得“衣服旧了”,主动找回5件还能穿的,提出赔5500元。两边谈崩了,最后闹上法院,判决结果更扎心:张婆婆赔800元。 一场“误会”引发的荒诞剧:9块钱与1万5的较量 这起纠纷的荒诞感,藏在每个细节里。张婆婆88岁,平时就有捡废品的习惯,那天看到门口堆着两个鼓鼓的袋子,没多想就拎走了——她以为是谁家扔的“垃圾”。王东呢?把一万五的衣服就这么大喇喇搁在楼道,连个“快递勿动”的纸条都没贴,活像把iPhone16扔在垃圾桶边上,还指望没人拿。更戏剧的是,张婆婆儿媳李芳发现后,火速跑去废品站翻找,硬是把5件衣服“抢救”回来,可冲锋衣已经破得没法穿,王东心疼得直拍大腿:“我这可是全新带吊牌的!”但回收站的人说:“当时根本没看到吊牌,衣服脏得像抹布。” 800元赔偿背后的“情与法”:谁该为这场闹剧买单? 法院的判决,把这场闹剧的“荒诞感”撕得更开了。张婆婆确实有错——她没确认物品属性就变卖,主观上存在过错,构成民事侵权。但王东也不是完全“无辜”:贵重物品放楼道,本身就是风险行为。法院没按原价赔,而是综合了购买时间、使用情况、折旧程度,最后判赔800元。这800元,够买什么?可能连那件始祖鸟冲锋衣的袖子都补不上,但法律讲的是“合理损失”,不是“心疼价”。 可网友不干了。有人替王东叫屈:“一万五的衣服只赔八百?老人‘好心办坏事’就能少赔?那打工人省吃俭用买件好衣服,被这么糟蹋,谁心疼?”也有人为婆婆鸣不平:“88岁了,眼神不好,判断力下降,看见门口堆着袋子误以为是丢弃物,情理上说得通,判决兼顾了过错与承受能力,算是一种温情司法。”更有人指出“两边都有责任”——王东把高价衣物放在走廊,本身就是风险行为;婆婆“捡到即卖”也缺乏邻里间最基本的询问与核实,如果先问一句物业,就不会闹到对簿公堂。 邻里情与规则的碰撞:我们该如何守住“生活的温度”? 这起事件最扎心的,不是钱,而是“人情味”的流失。原本5500元就能和解的事,非要闹上法院,最后赔得更少,还让全楼栋、全网都看了笑话。张婆婆心里肯定委屈:“我活这么大岁数,第一次被人告上法庭。”王东也憋屈:“一万五的衣服就这么没了,谁不心疼?”可法律能判800元,却判不回邻里间的信任。 说到底,这起事件给所有人提了个醒:贵重东西别图省事放门口,快递柜、物业代收、贴个标签,花不了两分钟;再像废品的东西,也别急着拿,敲个门问一句,花不了半分钟;物业能不能在楼道设个临时快递角?对高龄独居老人建立“邻里守望”档案,发现异常拾荒及时提醒?这些细节,才是避免“9块钱闹剧”的关键。 法律能划清责任,却划不断邻里情分 万元冲锋衣最终只换回800元,确实无法完全“止损”,但它给所有人上了一堂公共风险课:对王东,是“再贵的物品也要放在安全可控范围”;对张婆婆,是“拾金不昧不仅是道德,更是法律义务”;对物业,是“服务边界虽难无限延伸,但预警机制可以向前一步”;对围观者,则是在“情”与“理”之间学会换位思考——88岁老人与28岁业主,生活在同一栋楼,却隔着不同的成长年代与认知水平,法律判决可以划清责任,却划不断邻里情分。 或许,一声“对不起”,一句“理解您”,比9元、800元都更能让这栋居民楼重新找回“远亲不如近邻”的温度。毕竟,日子是过给自己的,不是演给别人看的。你遇到过类似“误拿误卖”的事吗?如果是你,会选择和解还是打官司?来评论区聊聊吧——你的故事,可能正帮另一个人避开生活的“坑”。 来源:头条热搜