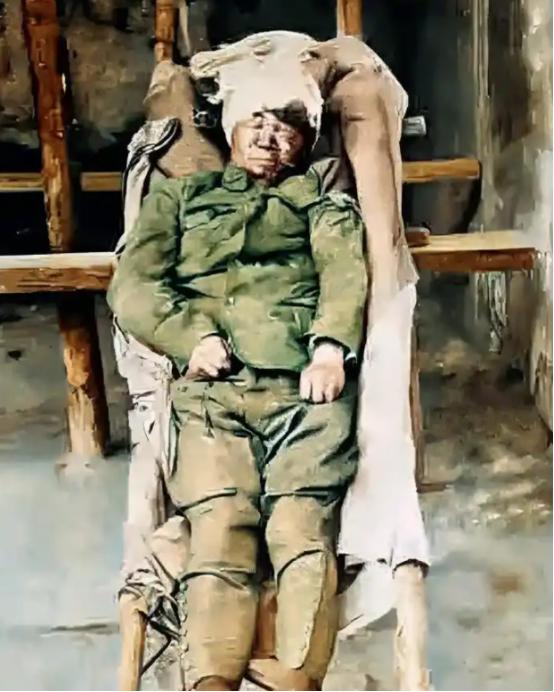

[太阳]1938年,台儿庄战役47岁的陈钟书将军,在一次肉搏战中挑死14个日军后牺牲,记者拍下了这一幕,被战士们用担架拖回遗体的一张照片。 1938年4月23日,四名士兵抬着简易担架,上面躺着陈钟书将军的遗体,军装早已被血浸透,最让人过目不忘的,是他那双至死都紧握的拳头,这绝不是简单的肌肉痉挛而是他的骄傲和愤怒。 士兵们给他起了个绰号叫“铁血教官”,一点都不夸张,他坚信“平时多流汗,战时才能少流血”,所以他的训练方式近乎残酷。 枪头挂着砖头练臂力,腿上绑着沙袋跑山路,甚至直接组织刺刀对练,他要把人的血肉之躯,锤炼成无坚不摧的兵器。 这份钢铁意志,在台儿庄的平原上得到了最彻底的释放,这里无险可守,部队刚到就迎头撞上了日军的坦克和步兵。 这位年近半百的将军,直接扔掉望远镜,抄起刺刀就第一个跃出了战壕,白刃战里,他身手矫健,枪起刀落,连续刺倒数名日军,当他被榴弹击中,弹片从眼眶贯穿后脑,他留下的最后一句话是:“不要管我,杀敌!”那紧握的拳头,是他战斗本能的最后定格。 但你很难想象,这双钢铁拳头,也曾是充满悲悯的拳头,它最初握的不是刺刀,而是牧鞭,陈钟书生在云南一个贫困农家,八个兄弟姐妹里排行第二,穷到早早辍学去当了牧童。 16岁那年,他扔下鞭子,选择从军,甚至是从一名炊事兵做起,正因为自己淋过雨,他总想为别人撑伞。 他虽然是将军,却毫无架子,军装上补丁叠着补丁,非常节俭,每个月发的大部分薪水,都被他用来接济阵亡战友的家属。 他能跟最穷苦的老百姓坐在一起喝酒聊天,身上有股泥土的亲切气,出发抗日前,他在家门口向亲人磕头,立下“不打败日本鬼子绝不回家”的誓言,他守护的,正是这些他熟悉的面孔和身后的土地。 最后,这双拳头成了一双虚空之拳,一个未能魂归故里的遗憾,也成了一座永恒的精神丰碑,他没能亲眼看到台儿庄大捷的最终胜利,就倒在了黎明之前。他的遗愿很简单,希望能回到故乡云南安葬。 可他的棺椁被暂时安置在徐州,等到抗战胜利后人们再去寻找,原址已经建成了火车站,将军遗骨从此无从找寻。 肉身归途已断,但这双手紧握的姿态,却化作了一个不灭的符号,国民政府追授他为陆军中将,颁发“金碧生辉”锦旗。 几十年过去,1984年,中华人民共和国民政部追认他为革命烈士,到了2014年,他又被列入第一批著名抗日英烈名录,那双紧握的拳头,终究没有抓住故乡的泥土,却握住了一个民族不屈的脊梁,比任何坟墓都更长久。 信息来源:凤凰新闻|《日军对弹药不足的陈钟书部发起冲锋,陈钟书身先士卒与日军展开白刃战》

云霞耀天

向抗日英雄致敬![作揖][作揖][作揖]

暮光 回复 10-31 12:32

[玫瑰][玫瑰][玫瑰]将军走好,向你致敬!

沧海桑田

为民族而战死,光荣伟大。

用户16xxx63

英雄儿女

用户18xxx91 回复 10-30 08:12

将军以死报国难!英雄!

梁生

向英雄致敬,没什么,岁月静好,就是这些负重前行的英雄才有今天好日子[捂脸哭][捂脸哭]

A悦凯 回复 11-16 08:38

致敬先烈致敬

重生 回复 11-25 13:55

南无阿弥陀佛

用户10xxx55

致敬英烈。

风轻云淡

向英雄致敬!

善诚舍

致敬英雄

潇逸

钟将军是个狠人,致敬英雄

用户10xxx61 回复 10-29 18:38

是陈钟书,陈将军。

以前

致敬先烈!

迷茫

致敬英雄!

易靖

向民族英雄致敬

沙漠军刀

向英雄致敬!

用户14xxx27

致敬中国脊梁

用户10xxx03

致敬英雄

Ado

战死沙场,马革裹尸是军人的无上荣耀,致敬陈将军[祈祷][祈祷][祈祷]

用户10xxx84

英烈光荣

融包的爹

陈将军千古

弯弓射雕

凡是抗击过倭寇的都是民族英雄!

用户12xxx38

致敬英雄!共和国之辉!

浣溪沙之蝶恋花

向为国为民族的抗日英雄致敬🫡!

ccxxbb3000

[玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]致敬[祈祷][祈祷][祈祷][祈祷][祈祷][祈祷]

大侠

致敬英雄烈士永垂不朽!

用户15xxx48

为捍卫中华民族独立的英雄致敬。

用户10xxx18

[祈祷][祈祷][祈祷][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

用户11xxx57

[点赞][点赞][点赞]

用户31xxx66

第一次听到有这么一位将军,真正能佩得上中国将军、中华民族英雄烈士的称号、永垂不朽。

Y。 回复 11-18 22:21

滇军

老响

中华民族的好男儿!

暂停、开始过

英雄

用户43xxx60

致敬英雄

用户17xxx91

[玫瑰]

wzy

民族脊梁

DHD

为国献身的国军陈钟书少将永垂不朽![玫瑰][玫瑰][玫瑰]

细品岁月

为抵抗外侵殉国的烈士们,与日月同辉!

学正当时

中国之脊梁,向抗日将军致敬!

老Ren

正是有了陈钟书这样的铁血军人的浴血奋战,才使得中华民族屹立于世界东方,才有了我们今天的和平幸福的生活。先陈钟书将军致敬🫡向为捍卫中华民族英勇牺牲的先辈们致敬🫡

何乐乐

致敬英雄

钱有用

英雄永垂不朽

用户10xxx52

致敬英雄[祈祷][祈祷][祈祷]

光年

厉害 白刃干掉14个小鬼子 民族英雄

用户17xxx60

泪目,敬礼!

依然飘逸物流货运

致敬英雄

远远的欣赏

此生无愧入华夏了

天园地方

民族英雄千古!

非李莫属

向英雄致敬

天真

🌹🌷🌷

与世无爭

永垂不朽

YZS

民族英雄,永垂不朽。

choye

白刃战能单挑过鬼子的极少,这位将军是真正的将军

鲜艳的海棠花

颂陈钟书将军 滇中热血铸军魂,百战沙场气干云。 马踏烽烟驱寇虏,刀横朔漠靖妖氛。 焦土鏖兵身许国,寒枪饮弹志凌云。 英名永耀千秋册,铁血丹心照后昆。

远方

向抗日英雄致敬!!!

用户10xxx18

中华民族的英雄!跪拜!

用户10xxx48

向英雄致敬!

用户10xxx66

小骗,你不觉得这正是一个拿步枪拼刺的状况?人死后,手中枪被拿走,胳膊一屈一直,对否?

Qing

向英雄致敬!!!

用户10xxx86

将军百战死,吾辈当自强。

坚持就是胜利123456

向伟大的民族英雄致敬

一切了无痕

致敬英雄

无空

向英雄们致敬!

用户17xxx31

致敬英.烈!🙏🙏🙏

雁过留音

铁血忠魂!

中华

民族英雄

杰达达

致敬🫡

优越

致敬!英雄!

天道酬勤

中华民族的英雄,人民永远敬仰你[点赞][点赞]

我心依旧

为民族英雄点赞!英雄千古!

夏云

民族英雄,永垂不朽!

用户77xxx82

好样的 敬礼

用户10xxx46

致敬中华民族的脊梁!

A0顶顺免喷漆凹陷精修玻璃精修

江山处处埋忠骨,将军死得其所

潮水

向抗日英雄致敬![作揖][作揖][作揖]

用户10xxx63

向抗日英雄致敬![作揖][作揖][作揖]

夜航有序

这才是中华之魂![玫瑰]

~~

向英雄致敬!

路遥

致敬

迷糊

向英雄致敬!这才是我们中国人应该追的明星!

来妮宝5

向民族英雄致敬🫡

医心

致敬

用户10xxx51

国破家亡之际,无数英雄为抵抗外侮入侵抛头颅洒热血!义无反顾!他们是真正的民族英雄!壮哉!!![点赞][点赞][作揖][作揖]

庞春生

致敬[玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

用户10xxx21

体力好,十四个[作揖]

浑天一色

向陈钟书将军致敬[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

用户14xxx55

敬礼!英雄永垂不朽!

香秋多吉

致敬英雄缅怀先烈[祈祷][祈祷][祈祷]

用户40xxx83

致敬老一辈先烈[祈祷][祈祷][祈祷]

用户16xxx12

革命烈士,永垂不朽

国人当自强

当得起将军之名!

Barton

致敬!!!模糊了眼眶!

青年宊级手

致敬抗日先烈![祈祷][祈祷][祈祷]

一丿 肉墩儿[离线请留言]

致敬

用户10xxx69

致敬民族英雄!

用户10xxx65

致敬英雄

钢枪

英雄!

用户99xxx83

民族英雄,值得敬仰[点赞][点赞]

项良荣

向抗日英雄致敬

悠扬

向抗日英雄致敬

冷眼旁观看世界

跪拜!

柴乐妞

颜色调的太过了,都看不出血色了。

优优

致敬

簡度先生

人民英雄永垂不朽[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

骄阳

敬礼!