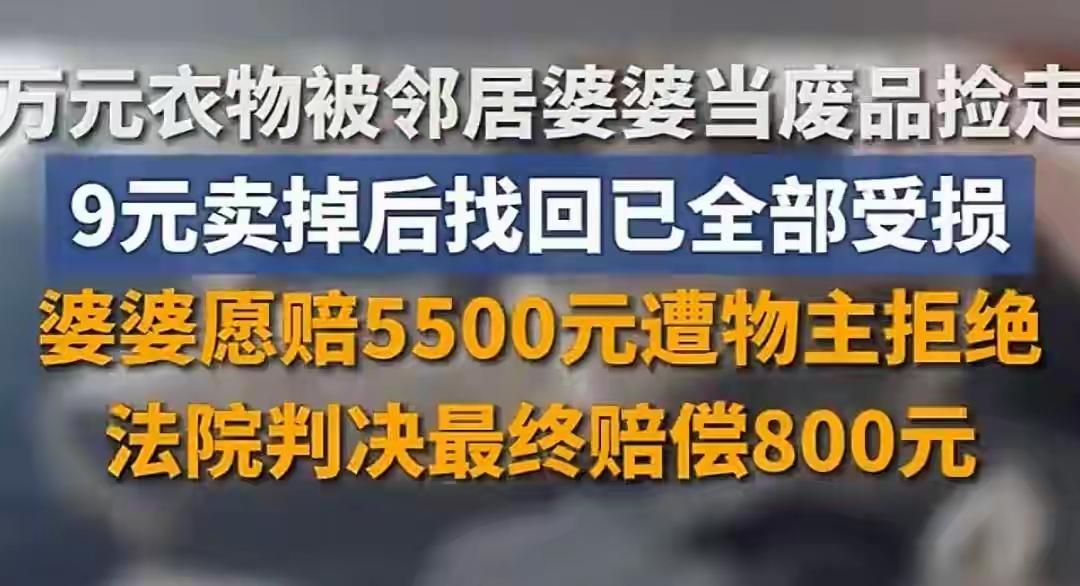

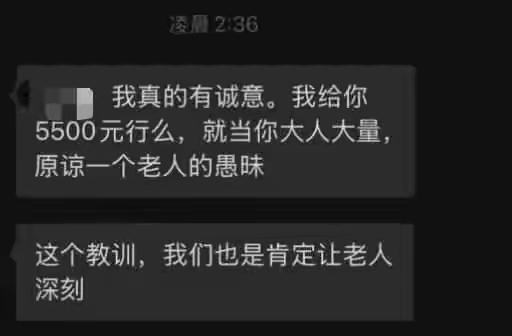

1.2万元衣物被误当废品9元卖掉,法院判决88岁老人赔偿800元引热议 一场因"废品回收"引发的财物纠纷近日引发社会关注。成都双流区一位年轻业主王东(化名)将价值1.2万元的户外装备放在家门口等待快递取件时,被88岁的邻居张婆婆误当作废弃物,以9元价格卖给了废品站。这场纠纷最终闹上法庭,法院判决老人赔偿800元的结果,引发了关于"高龄老人行为责任"与"贵重物品保管义务"的广泛讨论。 事件经过:高端户外装备遭遇"废品乌龙" 事发当日,王东将装有始祖鸟冲锋衣、冲锋裤等5件高端户外用品的袋子放置于公寓门口。这些装备是他在2023年花费1.2万元购置的。88岁的张婆婆在楼道收集废品时,误将未做任何标记的包装袋当作废弃物带走,随后以9元价格卖给流动废品回收商。 发现物品丢失后,王东通过物业监控找到张婆婆。老人家属积极配合寻找,最终从废品站追回衣物,但发现部分装备存在油渍、拉链损坏等问题。王东最初索赔8000元,在老人家属提出5500元和解方案未果后,最终诉至法院要求赔偿2.2万余元。 法院判决:酌定赔偿800元的考量因素 双流区人民法院经审理认为,此案需平衡多方因素: 原告责任:未对高价物品采取密封包装或悬挂标识等基本保管措施 被告情况:88岁高龄老人存在认知局限,且无主观恶意 物品状况:追回衣物存在使用痕迹,经专业评估市场现值约2000元 社会效应:需兼顾保护财产权与体恤老年人行为能力 最终根据《民法典》第1184条,综合物品购买时间(2年)、使用折旧、实际损害程度等因素,酌定被告赔偿800元。法官特别指出,原告将贵重物品放置公共区域且未采取任何警示措施,应自行承担主要保管责任。 社会反响:代际认知差异下的责任划分 判决结果公布后形成两派观点: 支持方认为:法院判决体现了司法温度,88岁老人缺乏辨识高端户外装备的能力,且主动配合追回物品,不应承担过高赔偿。 反对方质疑:若因年龄因素减轻责任,可能变相鼓励"倚老卖老",不利于培养老年人的行为约束意识。 法律专家指出,此案具有典型教育意义:一方面提醒年轻人妥善保管贵重物品,另一方面呼吁家属加强对高龄老人的行为引导。数据显示,我国每年发生类似"误卖纠纷"超2000起,其中60%涉及70岁以上老人。 目前,张婆婆家属已履行赔偿。王东表示虽对金额有保留,但尊重司法判决。这起事件为城市邻里关系处理提供了现实样本,也折射出老龄化社会中的新型矛盾。废品 始祖鸟