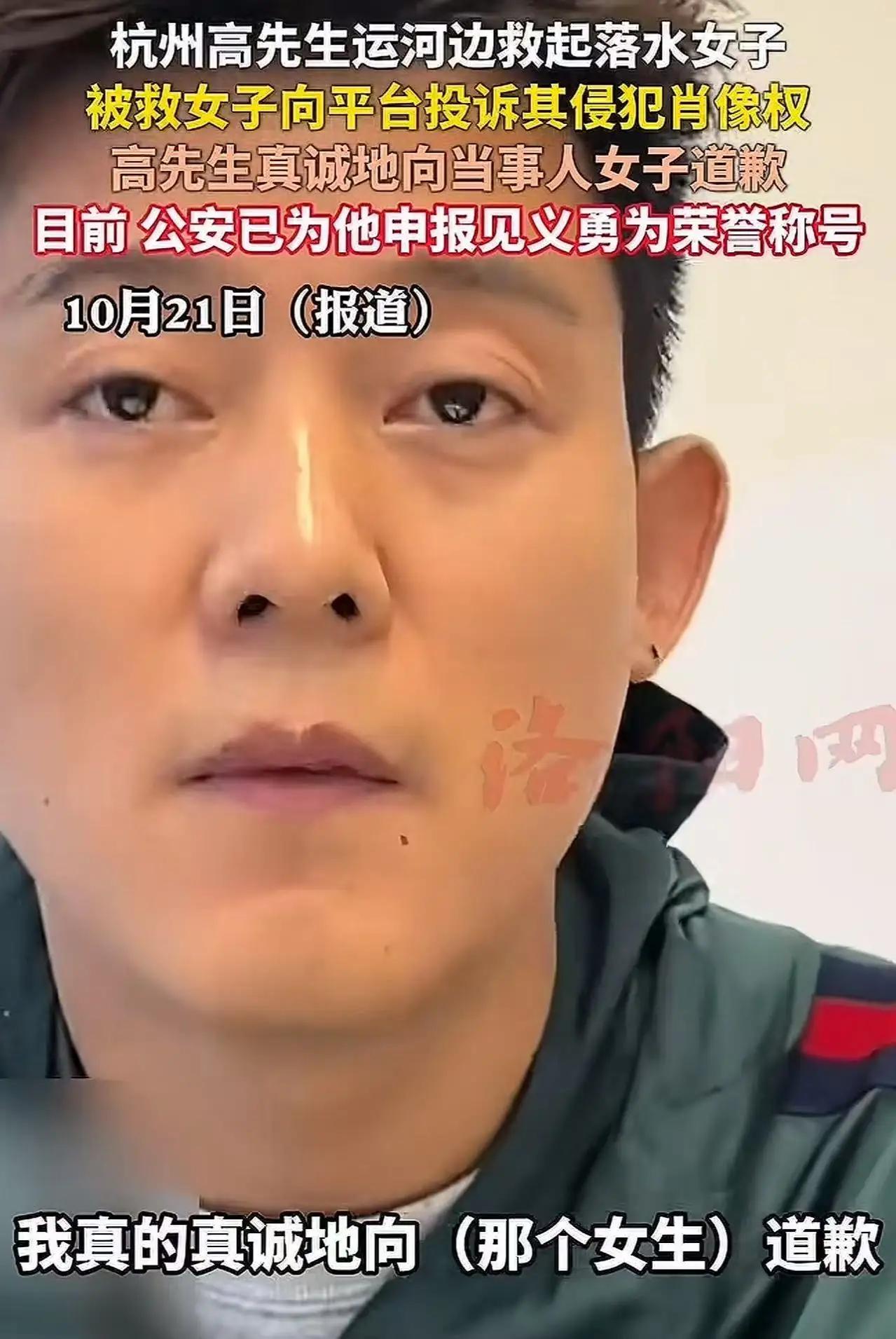

这是一场看似温暖的“英雄救美”,却在瞬间变成了令人唏嘘的“舆论风暴”。本以为,救人一命,天经地义,应该得到大家的点赞和尊重,但现实却如此残酷——一场善意的行动,竟然引来了“肖像权”的指控。这不禁让人心生疑问:我们到底在保护谁?又是谁在扭曲善良的价值? 事情的起因很简单:男子在杭州的运河边,见一名女子突然落水,凭借一股本能冲上前去,将她拖上了岸。事后,他将救援的全过程拍成视频,发到网络上,希望传递一些正能量,唤起更多人的关注和善意。可谁曾想,没多久,他就接到女子的举报,说自己侵犯了她的肖像权,甚至威胁要追究责任。 这件事一经曝光,立刻引发了网友们的激烈讨论。有的人愤怒:“如果没有人帮忙,难道她会自己上岸?救人的本意难道还要被定义为侵犯隐私?”还有人调侃:“要是没有救人者,恐怕她的‘遗像权’都要被抢走了。”更有人直言:“善意被误解,真是让人心碎。难道我们的社会变得如此冷漠了吗?” 但更深层次的本质,是我们对“善意”与“权益”的认知差异。有人说:救人本身无可厚非,但在这个信息碎片化、隐私意识逐渐增强的时代,公众对“肖像权”等权益的重视也在不断提高。其实,这反映出一个社会的双重价值观:一方面,我们期盼善意的传递和互助精神;另一方面,我们又害怕自己的隐私被侵犯,甚至担心“被利用”。 这场风波背后,隐藏着一个更深层次的问题——我们是否还记得那份最初的善意?在追求个人权益的同时,是否也该守住那份人与人之间最基本的信任与尊重?我们是否还能像那位男子一样,在危难时刻伸出援手,而不是一味担心“被利用”或“被指控”? 其实,善良从来都不应该成为“冒险”的理由,但我们也需要理性。在保护个人权益的同时,社会也应给予那些在危难时刻伸出援手的人更多理解和支持。毕竟,只有一个包容和信任的环境,才能让更多的“天罡反转”变成真正的“天罡护佑”。 这起事件,是一次对社会价值观的考验,也是每个人心中那份善良的试金石。让我们反思:在这个快节奏、充满焦虑的时代,是否还记得那份最纯粹的善意?我们是否还能在保护自己权益的同时,学会宽容与理解?只有当我们真正理解了“善意”与“权益”的平衡,社会才能变得更加温暖和坚韧。