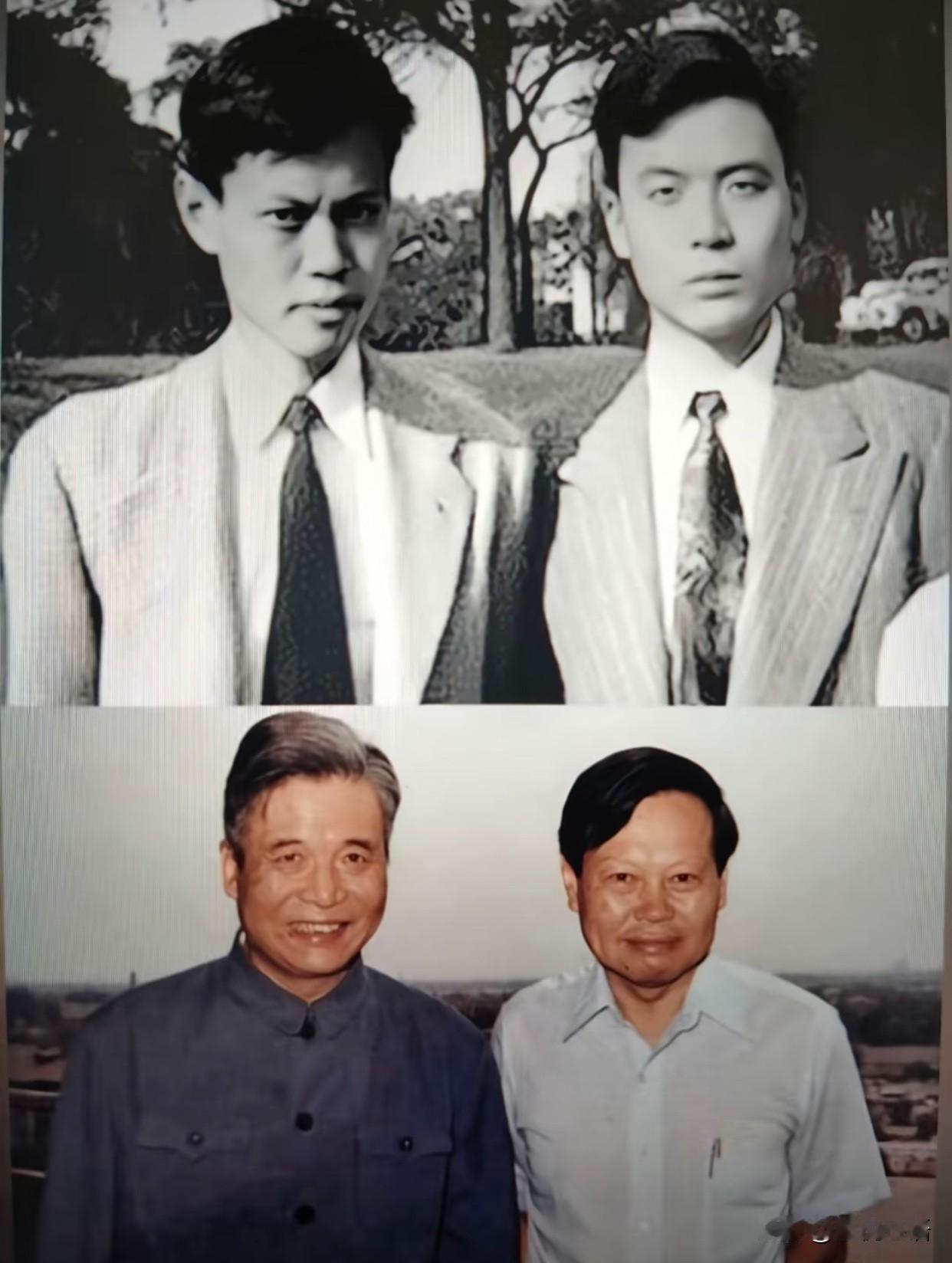

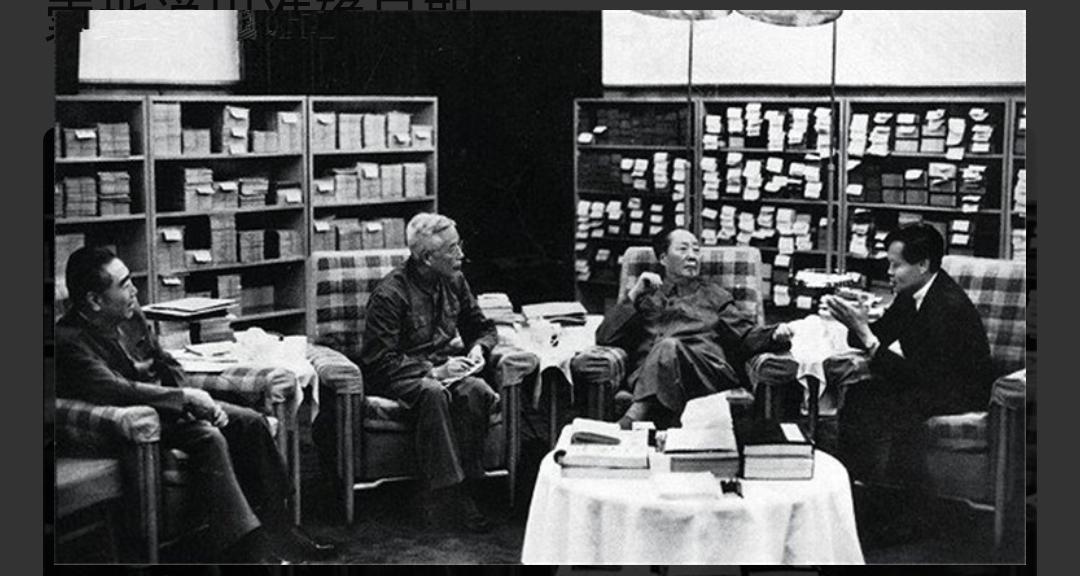

1986年,杨振宁来看望癌症晚期的邓稼先,他开玩笑地问:“你搞原子弹、氢弹,国家给了你多少奖金?”听了邓稼先的回答,杨振宁当场呆愣在原地。 1986年北京301医院的病房里,杨振宁看着邓稼先手里那两张十元纸币,心里藏着一个疑问:这二十元,到底能装下什么? 要知道,当年他们在美国吃一顿饭都要五六美元,这二十元换算过去,连四顿简餐都不够,可眼前这个人,却用它丈量了自己为国家奉献的一生。 这个疑问的答案,藏在1979年罗布泊的沙地上。 那天核试验出了意外,核弹残骸带着高辐射躺在沙漠里,战士们想冲上去,却被邓稼先拦住。 他说“我是总指挥,我得去”,然后蹲在地上,用手捡起带着辐射的碎片。 后来医生说,这次接触的辐射量,相当于连续拍几千次X光片。 可他当时只想着确认碎片有没有泄露,完全没顾上自己的身体。 这二十元里,装着的是科研者面对风险时的义无反顾。 答案还藏在1950年美国的轮船上。 当时邓稼先刚拿到普渡大学博士学位,才二十六岁,美国方面给出的条件有多优厚? 年薪八千美元,独立实验室,还有机会和世界级科学家合作——足够他在郊区买一栋带花园的房子。 可他收拾行李时,只带了一摞物理书和一台手摇计算器,连导师的挽留都没多听。 他在给父亲的信里写“祖国需要我,我必须回去”,这二十元里,装着的是放弃优渥、选择家国的决绝。 再往深了找,答案在1959年罗布泊的暴风雪夜里。 当时基地断了补给,地窝子里的温度降到零下三十五度,邓稼先发现几页记录关键公式的手稿受潮,赶紧把自己的被子铺在地上,将手稿一页页摊开,裹着大衣守了一夜。 第二天同事看到他冻得发紫的耳朵,想让他休息,他却先去核对手稿上的数字:“这些错一个,试验就可能失败。” 这二十元里,装着的是对科研事业的极致敬畏。 回到病房里,邓稼先似乎看穿了杨振宁的疑问,他轻声说:“这钱不多,但看到原子弹、氢弹炸响的时候,比拿多少钱都高兴。” 这话里的分量,要到1964年10月16日才能懂。 那天第一颗原子弹在罗布泊爆炸成功,邓稼先在瞭望塔下看着升起的蘑菇云,突然蹲在地上哭了,手里还攥着写满公式的草稿纸。 没等庆祝的鞭炮响完,他就搬到了氢弹研究组,这二十元里,装着的是突破技术封锁的骄傲。 1967年6月17日,氢弹试爆成功时,邓稼先在基地办公室对着电报机犹豫了很久。 隐姓埋名九年,他从没跟家人说过自己在做什么,这次终于发了五个字:“任务完成了。” 妻子许鹿希收到电报时哭了,她只知道丈夫在“很远的地方工作”,却不知道他在做这么重要的事。 这二十元里,装着的是对家人的愧疚与对国家的责任。 1985年确诊直肠癌晚期后,邓稼先的病房里总放着一摞核物理资料。 疼得厉害时,他就咬着毛巾,等疼痛缓解些,再跟于敏讨论《关于中国核武器发展的建议书》。 护士劝他别再想工作,他却摇头:“我剩下的时间不多,能多留些东西给国家,就多留些。” 这二十元里,装着的是生命最后时刻的牵挂。 1986年7月29日,邓稼先去世前,手里还攥着那两张十元纸币,下面压着一张纸条,写着“不要让别人把我们落太远”。 追悼会上,张爱萍将军说:“这二十元不是普通的钱,是一个科学家用一辈子写的忠诚。” 直到这时,人们才真正明白,这二十元里装着的,是一代人的家国情怀。 如今再有人问“二十元能装下什么”,答案就在朱光亚的算盘里。 他放弃美国教授职位,在基地用算盘算导弹数据;在王承书的笔记里——她隐姓埋名三十年,研究铀浓缩技术从不对外人说。 他们拿的物质奖励都不多,却用自己的人生,让“二十元”这个数字,成了中国科研人精神的代名词。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!