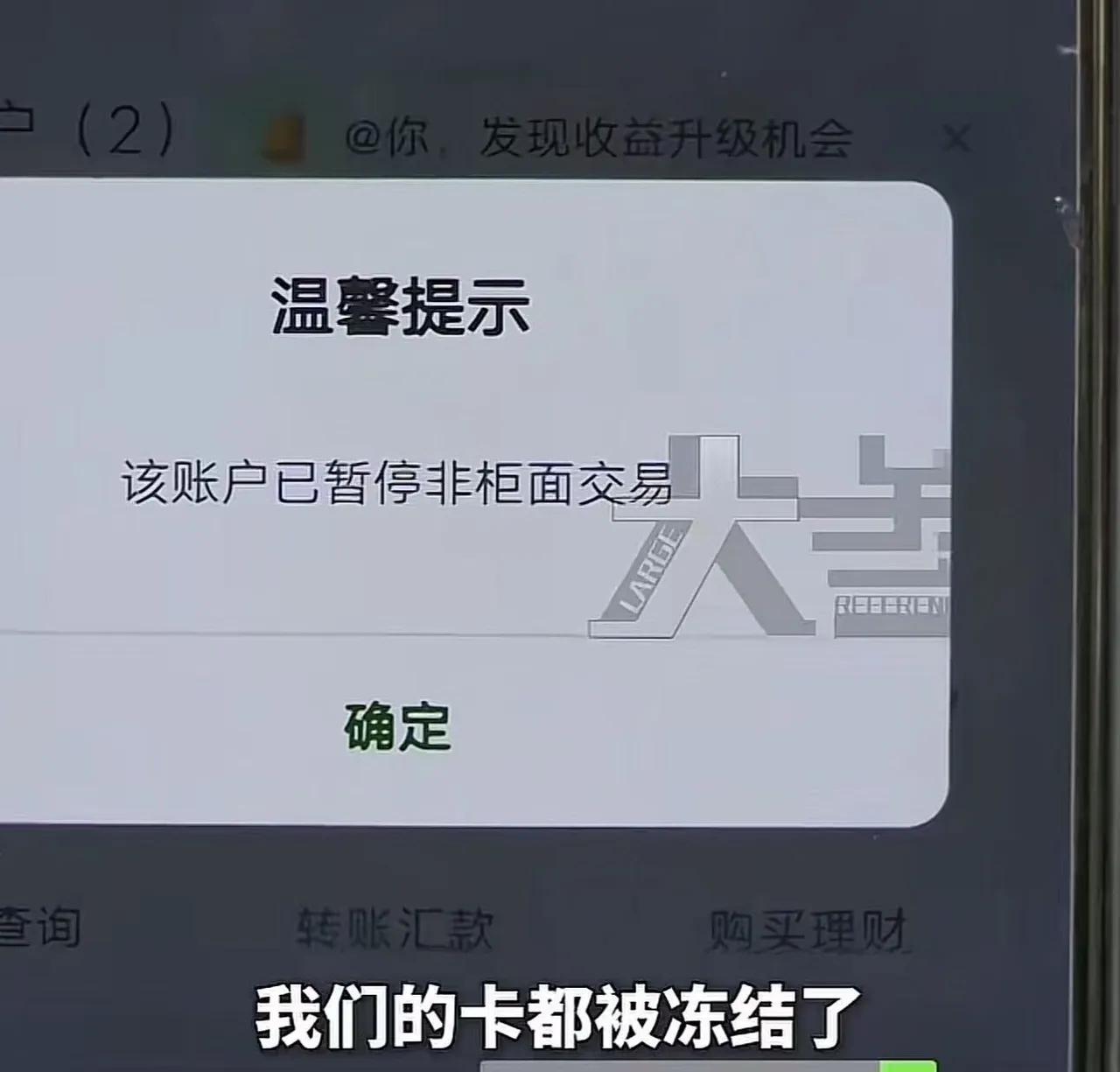

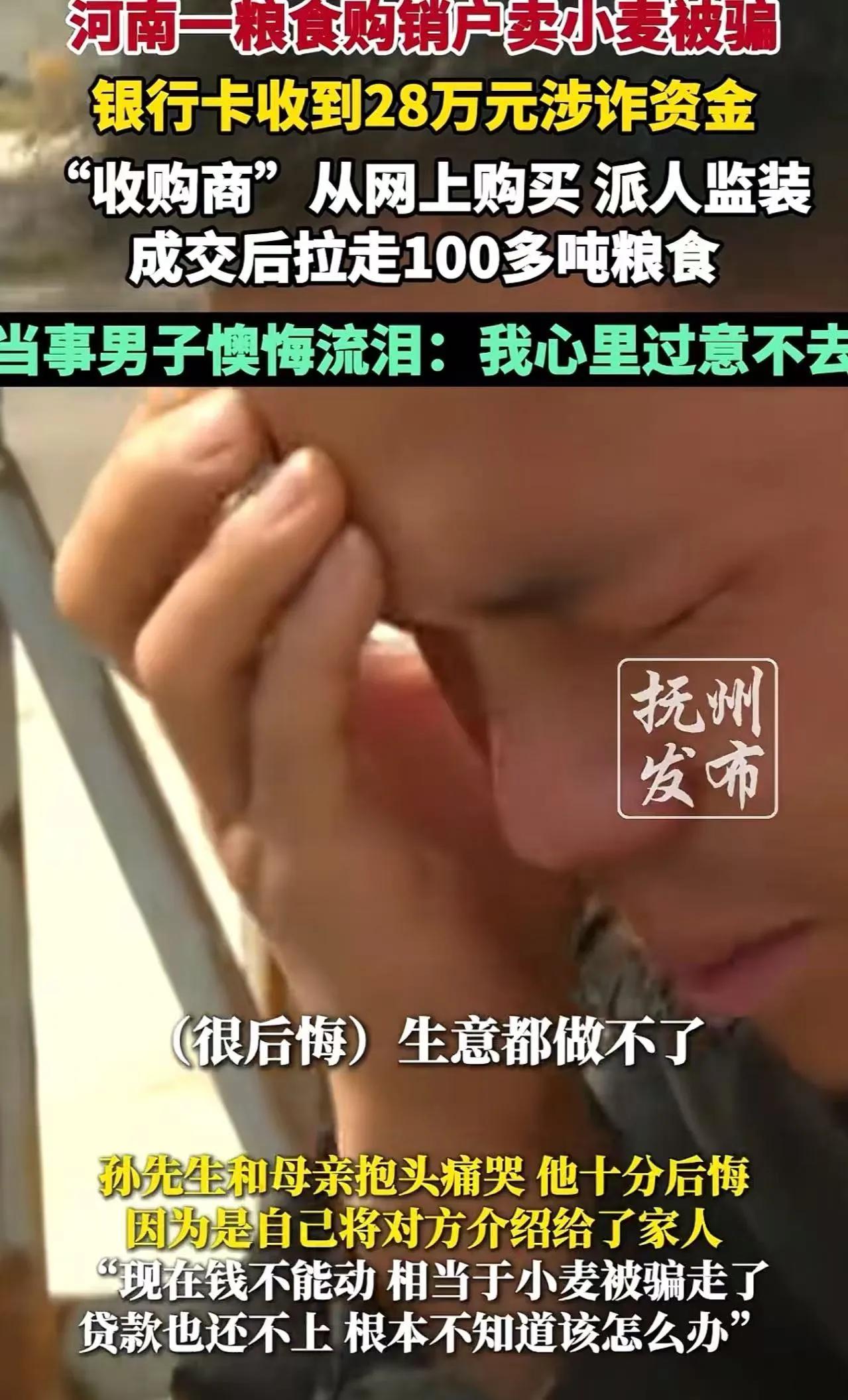

“这样下去还怎么做生意?”这句话或许代表了许多小微企业主的心声。在新乡原阳,一对母子原本满心期待着用自己辛苦赚来的粮食换取一笔收入,却没想到一场看似普通的交易,竟让他们的生活瞬间陷入了泥潭。 事情的起因很简单:母子俩通过熟人介绍,将3车共计100多吨的小麦卖给一个看似可靠的买家。交易达成后,他们欣喜若狂,觉得终于可以缓一口气,改善一下家庭的生活了。然而,天有不测风云。几天后,警方通知他们,账户被冻结,理由竟是他们收到的钱涉嫌涉诈资金。 这到底是怎么回事?难道他们成了“帮凶”?还是被骗的“受害者”?答案令人心碎:他们的“善意”变成了“犯罪”的“帮凶”,而他们一无所知。 这起事件折射出一个深层次的问题:在这个信息爆炸、交易频繁的时代,普通人面对复杂的金融和商业环境,究竟该相信谁?又该如何保护自己?更重要的是,法律的“铁腕”手段是否真正考虑到普通人的权益?在很多网友看来,这样的冻结行为似乎过于“机械”,缺乏人性化的考量。 有人会说:“法律就是法律,涉嫌资金一定要查。”但也有人质疑:“我们这些普通的小商贩,难道就没有一点点自主判断的权利?如果每一笔交易都要担心会变成‘陷阱’,我们还怎么做生意?怎么生活?”这不禁让人反思:在这个“风控至上”的时代,普通人的信任和善意是否变得越发脆弱?法律的“铁律”是否也在无意中压垮了他们的希望? 更令人扼腕的是,这样的事件并非个案。无数像母子俩一样的小商贩,每天都在面对“交易陷阱”与“合法权益”的夹缝中挣扎。有人说,诚信是商业的基石,但在现实中,诚信似乎变成了“高风险投资”。一不小心,就可能血本无归,甚至连生计都难以保障。 然而,值得我们深思的是:这些受害者中,多少人能真正理解“涉诈资金”的定义?他们是否被“制度”所保护,还是成为了制度的牺牲品?法律的天平是否足够公平?这不仅仅是个法律问题,更是一个关乎人性、关乎信任的社会问题。 我们需要的是一个既能打击犯罪,又能保护善意的制度。我们希望,警方在行动时,能多一份理解与人性化的考虑,给普通人一份“安心”。同时,也希望商家、消费者都能提升警觉,学会辨别交易中的风险。 这起事件,或许只是冰山一角,但它折射出的,是一个社会的良知与责任。我们每个人都在这条复杂的商业链条上扮演着角色。我们期待,有一天,法律能成为守护善意的盾牌,而不是无情的利剑。我们也希望,普通人不再成为“牺牲品”,而是这场社会变革的受益者。 毕竟,生意的本质,是信任与合作。只有在一个公平、透明、充满温度的环境里,才能让每一个像母子俩一样的普通人,心无旁骛地追逐自己的梦想,而不是在恐惧中苟且偷生。 这,就是我们这个时代最需要反思的地方。小生意生存现状 企业经营不景气