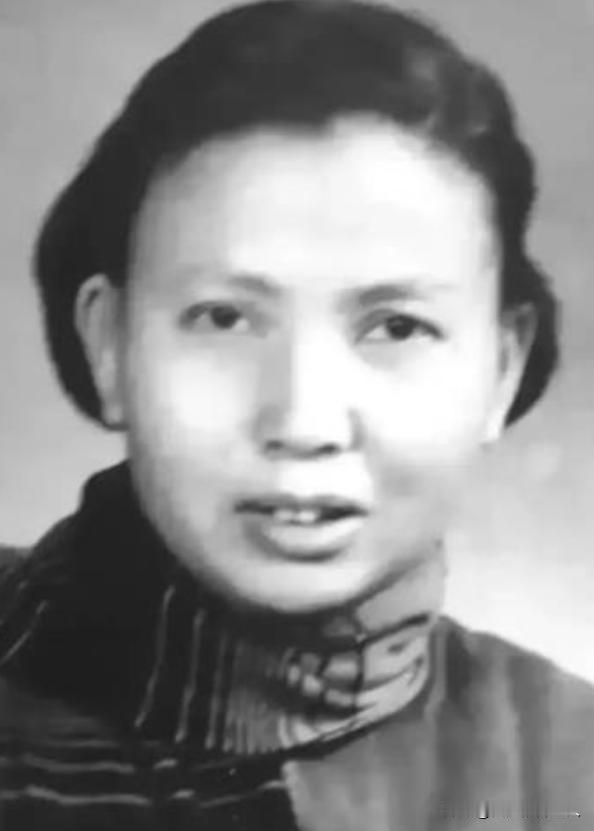

1941年,21岁的女战士莫林被活埋前,敌人竟突然问:“你认识莫林吗?”莫林一听暗自窃喜,有救了?她连忙说:“认识认识,就是那个老太婆嘛!” 主要信源:(上海热线——百岁老人莫林的革命人生) 1941年深秋的清晨,江苏如皋县郊外笼罩在一片肃杀的雾气中。 一片新翻的泥土旁,21岁的莫林站立在寒风里,她的双手被粗糙的麻绳捆绑着,但脊背挺得笔直。 枯黄的落叶在风中打旋,落在刚挖好的土坑边缘。 敌兵们的刺刀在晨光中闪着寒光,空气中弥漫着泥土的腥味和紧张的气息。 就在敌人举起铁锹准备行动时,一个身着军官制服的男人突然开口: "你认识莫林吗?" 女子微微抬头,凌乱的发丝下露出一双清澈的眼睛。 她沉默片刻,用平静的语调回答: "认识,就是那个老太婆嘛!" 这个看似随意的回答,却意外地改变了她的命运。 敌军官闻言皱起眉头,示意手下暂停行刑,转身去核查情报。 这个短暂的停顿为后来的营救争取了宝贵时间。 莫林原本有个温柔的名字——姚世瑞。 1920年,她出生在一个世代行医的家庭,宅院里总是飘着草药的清香。 童年时,她最爱躲在父亲的书房里翻阅诗词,梦想着有朝一日能成为一位诗人。 家里的藏书阁是她的乐园,那些泛黄的诗集和医书滋养着她幼小的心灵。 然而,1937年日军的铁蹄踏碎了她的文学梦。 亲眼目睹乡亲们流离失所的惨状后,这个文静的医家千金毅然走上了革命道路。 1940年的一个春夜,姚世瑞在简陋的农舍里庄严宣誓,成为了共产党员莫林。 她特意选择这个化名,既是为了保护家人,也寓意着"莫忘林中志"的决心。 在新四军的队伍里,她很快展现出过人的才能。 虽然枪法不算精准,但她擅长策划和组织,经常带领小队神出鬼没地打击敌人。 她总是背着一个帆布包,里面装着两把手枪和一本诗集,这在队伍里成了一道独特的风景。 莫林最令人称道的是她发动群众的本领。 她会坐在农家炕头上,一边帮着缝补衣物,一边宣讲抗日道理。 在她的动员下,许多普通农民都成了抗日积极分子。 有一次,为了掩护身份,她假扮成回娘家的媳妇,成功将重要情报藏在发髻里带出封锁区。 她还组织妇女们制作军鞋、筹集粮草,为前线将士提供了坚实的后勤保障。 1941年秋天,莫林升任区委委员。 然而就在一次护送重要文件的任务中,为掩护战友撤退,她不幸被捕。 敌人用尽各种手段逼供,但她始终守口如瓶。 在阴暗的牢房里,她靠着背诵幼时读过的诗词来保持意志。 直到被押赴刑场的那一刻,她依然保持着镇定。 那句机智的回答,不仅迷惑了敌人,也为后来的营救创造了契机。 新中国成立后,莫林继续在文化战线工作。 令人感慨的是,这位曾在枪林弹雨中穿梭的女战士,始终没有放弃对文学的热爱。 晚年时,她创办诗社,培养青年作家,用笔墨继续为祖国服务。 她的书房里总是摆着两样东西:一把旧手枪和一叠诗稿,象征着她传奇人生的两个侧面。 每年清明节,她都会去当年那个刑场旧址,在那里种下一株梧桐树,纪念那段峥嵘岁月。 莫林常说: "革命不只是枪炮之争,更是文化之争。" 这句话或许正是她一生的写照。 从医家闺秀到抗日战士,从区委委员到文学导师,她用自己的一生证明:一个真正的革命者,既要有坚定的意志,也要有文化的底蕴。 在她九十岁寿辰时,当年的战友们送来一幅匾额,上面写着"双枪诗人",这个称号恰如其分地概括了她不平凡的一生。 如今,在如皋县的革命纪念馆里,还陈列着莫林当年使用过的钢笔和手枪。 这两件看似不相干的物品,却共同诉说着一个女战士的传奇人生。 每当秋风起时,总有人会想起那个在刑场上机智应对的年轻女子,想起她为革命事业奉献的一生。 纪念馆的参观者常常会在展柜前驻足良久,从这些珍贵的文物中感受那个烽火连天的年代,以及一位女性革命者的智慧与勇气。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!