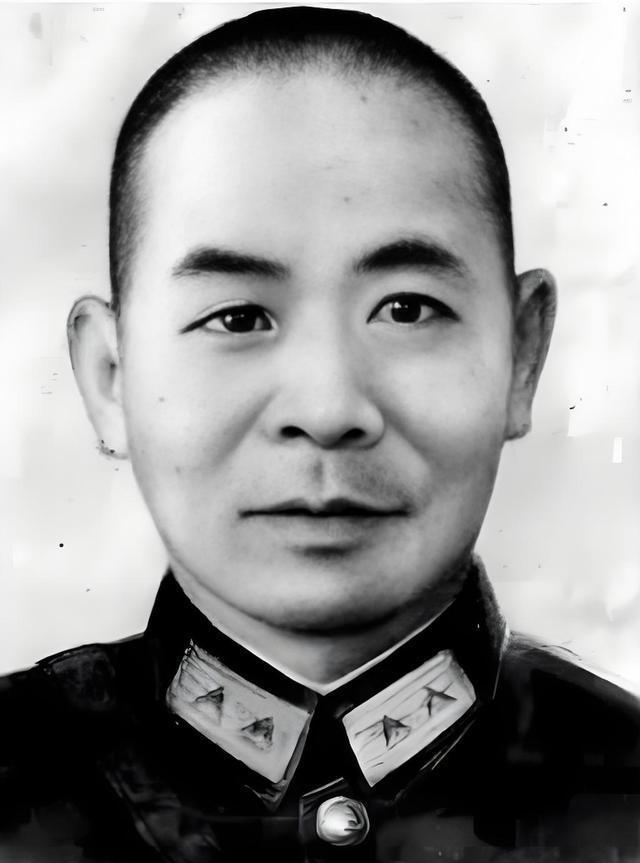

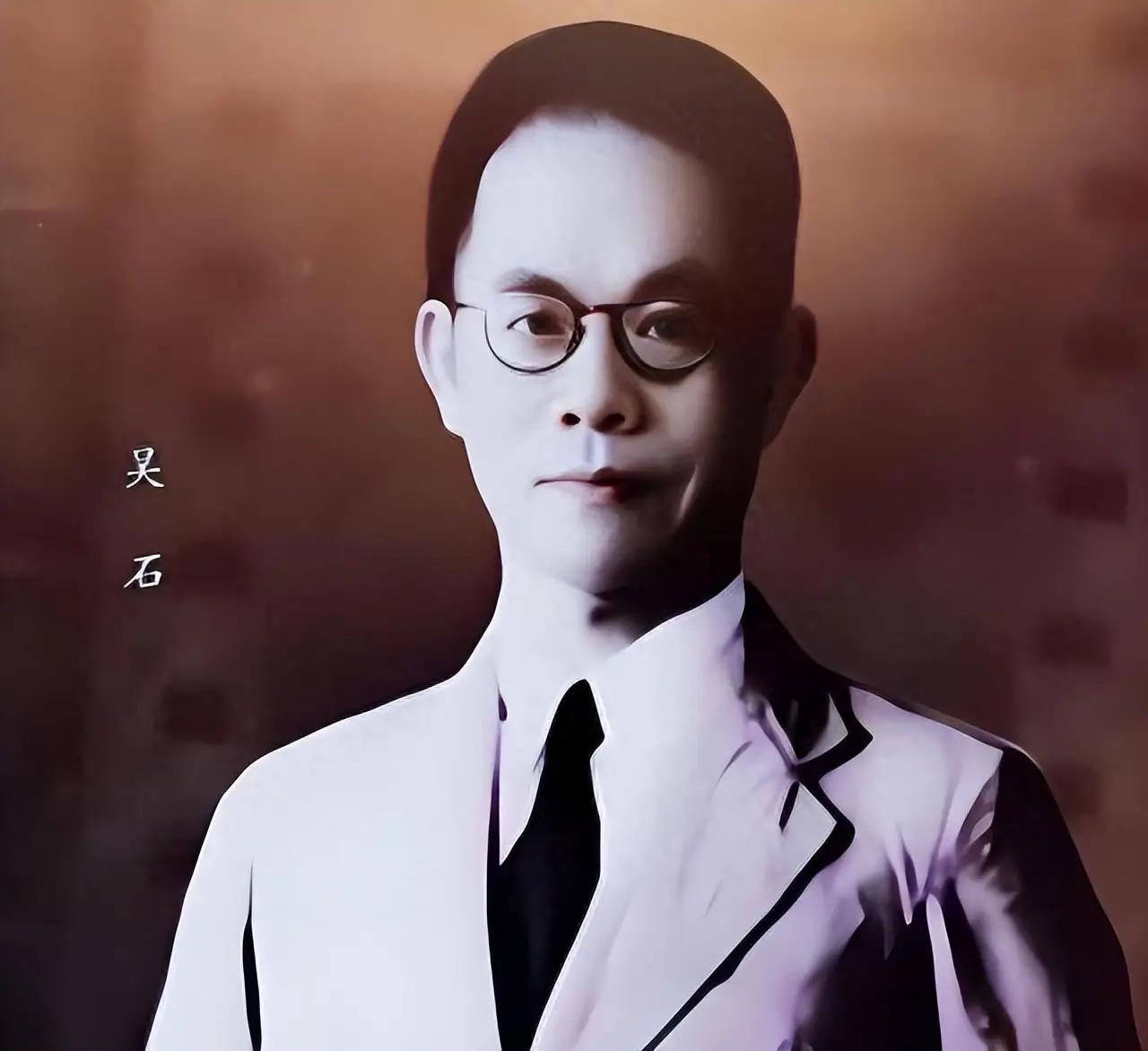

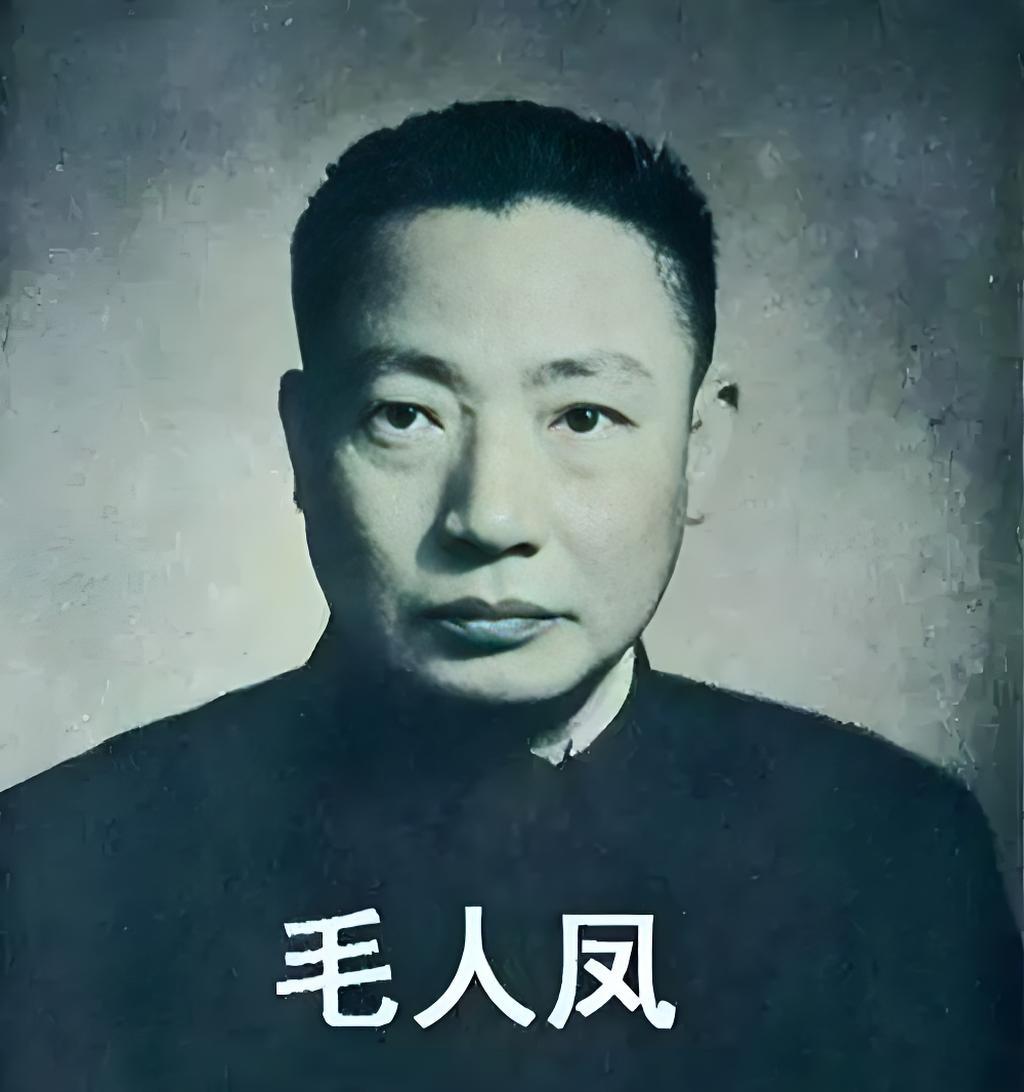

吴石将军狱友亲述他受刑后躺5天不动,手记曝光国民党黑狱有多狠。 1950年3月1日,台北,晚上九点半,门上响两下,守卫说带他换个地方休息,脚步声一路拐进深处,门再合上,屋里光线压着,国防部保密局二处的叶翔之在场,方式很直接,不拖泥带水,外面没人知道进度,里面的人懂流程,刘建修后来把经过写得很细,吴石自己也留下了手记,字不多,但每一句能对得上当时那套规矩,能看出那几天怎么熬过去的。 早几天还在所谓的谈话里打转,白天问,夜里也问,换人轮流靠上,声音一换一换,节奏不散,脸色灰着,喘得紧,进三号牢房那天人一挤一挤塞进来,九英尺长,四点五英尺宽,开始四个人,后面挤到十来个,背贴背站着,想坐找不到角落,想蹲根本站不稳,空气闷在里头出不去,吴石有高血压,进去没多久就发作,血压冲到二百。 医生瞧了一眼摇头,说再这么挤上去脑袋保不住,狱方不是怕出事,是怕时机不合,一场案子架起来了,蒋介石要做个样子给大陆的情报线看,人要活着站到台前,开口要在镜头前开,不该死的时候不能倒,牢里人数这才往下退,从十几个人退到七个人,空间还是那样,脚下也没多出一寸,只是把最极限的那口气给留住。 三月里头的某一天,他第一次被提走,清晨带出,回来的时候已经过了一个昼夜,下半身没穿长裤,只有一条皱巴巴的短裤,腿肿得鼓起来,颜色一块一块,青紫交错,进门那一下整个人往地上一靠,侧着,不能翻身,食物下不去,只能就着稀一点的粥抿两口,连着五天不太动,眼睛闭着不说话,屋里人看得心里憋着气,不知道哪句能开口,也不知道该不该问,他不喊不叫,晚上真扛不住的时候会从喉咙里压出一点声音,那种声音不尖不高,像是往里咽了再挤出来的,第二天又安静下去。 刘建修记住的不是伤口怎么大,是这个人不说一句苦字,身边人有时忍不住叹一口气,他也不接话,躺着,等下一轮脚步,狱友夜里给他把铺挪出一点地,白天给他倒水,门口有眼线盯着,谁靠得太近,谁多说一句,都会被记下来,牢房里每个人心里都知道这点分寸,谁也不愿拖人往深里去。 案子往下推的方向没有停过,换审的人换了几拨,叶翔之带头,保密局副手过来碰,特务也来回,牢里塞进一个自称一起蹲的人,白天递水,晚上挨着躺,话往里缠,吴石不接,转天那人就被带走,能进去引线的角色不小,走得也干净,守在外面的人都明白没碰到关键,吴石当年跑线的习惯摆在那,重要的数字不落纸,路线不写条,谁传、哪一段、几点钟、哪条道,全在脑子,写在纸上会丢,写在脑子里,挨打也不掉,只要不张口,这条线还在运转。 主审李资生后来讲过一句话,他不咬人,外面听起来像一句短评,放到那几天的状态里很明确,牵得上别人的地方,他把口一抿,说是我自己做的,朱枫的那头,龚德柏那头,能挡住就挡住,能拦下就拦下,谁问谁急,他的回答往自己身上兜,一个人把口供吸过去,底下的网还能多撑一阵。 牢房里冷,墙面有潮气,白天太阳一歪进来一小块。 他就挪到那一角坐着看书,翻的是《史记》《汉书》《三国志》,不是找热闹,也不是求宽心,他说这屋里的人都在盼出去,心里越空越容易乱,拿文字压住手,眼睛有个落点,脑子有个秩序,时间就不会散,做军人这么多年,做情报这么多年,身边谁是对手谁是同伴他自己清楚,活多久他也清楚,手能做的事不多了,能做的事都在守住那几条线。 到要走的那天,行刑前那张照片一直在传,背打得挺直,眼神稳着,像要去开个会议,同站在一边的陈宝仓、朱枫、聂曦,站姿也一样,发型也打理好,朱枫出门前梳了一下头,说要干干净净去见同志,蒋介石原本搭的是另一个场面,把记者叫来,镜头架好,画面够清晰,想让外面的人看见一个结局,结果拍出来的东西没照他设计的方向走,照片一传开,街面上议论越滚越大,线上的人心里反倒更硬了。 有人问这算不算赢,答案不在嘴上,在那张背挺着的照片里,在那几页手记里,在监狱日记里,一行一行写出来的不是口号,是牢里怎么挤、怎么站、怎么熬夜、谁被提走了多久、谁又回来了、谁在太阳角下翻过哪一页书,细节落到地上,事情就不虚。 电视剧里没拍的这段,分量更重,镜头不好拍,镜头要关注起落,要给节奏,要有冲突,现实里的那种硬撑没有台词,只是一口一口地咽下去,一天一天地沉下去,旁边的人看着,知道这是怎么回事,不说,也不问,等门再响两下,再把人带走,再把人送回来,时间就在这样的循环里拉长。 今天我们说日子顺着走,说安稳来得不容易,这些话说习惯了还算轻,往回翻一翻,能嗅到那股湿气,能看见那块太阳角,能想起有人在前面把最难的时刻撑过去了,这样的记忆留在纸上,隔着年头也能摸到温度,拿起来看一眼,放回去的时候动作会慢一点。