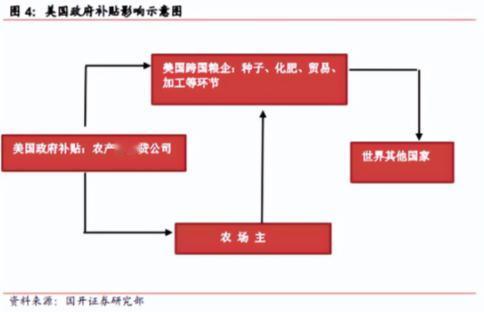

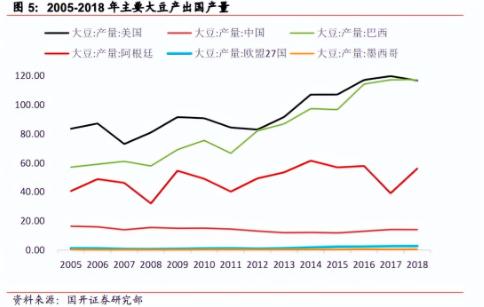

别看新闻里说美国大豆农民损失惨重,我一开始也傻乎乎信了,后来翻了数据和制度才发现,真正亏惨的可能是那些没搞懂“风险管理”的人。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 为什么这么说?因为美国的农业,早就不是我们印象中“靠天吃饭”的那种原始模式了。美国农民的收入,其实早就“金融化”了。 你可以理解成,他们种地不只是种粮食,更多是在“种风险管理”。也就是说,他们早就把种地和金融工具绑在了一起,用保险、期货、远期合约这些方式,提前把风险锁死了。 假设一个美国农民要种1000吨大豆,他不会像我们那样赌未来的市场行情,而是会提前在期货市场上把价格锁定。 比如现在市场上大豆的期货价是每吨500美元,那他就可以通过期货合约在未来几个月后锁定这个价格。 不管到时候价格是涨是跌,他都能按合同价卖出。这样一来,哪怕国际市场翻天覆地,他的收入也稳得一批。 这就是美国农业的“底气”。贸易战打起来了?没关系,期货早锁价了。国际市场价格大跌?无所谓,保险来兜底。甚至哪怕天气灾害导致减产,政府的农业补贴也会直接到账。 可以说,美国农民几乎是把所有的不确定性都“金融化”处理掉了。别人还在地里看天色,他们早就在办公室看期货曲线。 所以,当新闻里说“美国农民损失惨重”时,其实更多的是一个表面现象。确实,大豆出口量减少,市场价下跌,但农民的实际收入并没有想象中那么糟糕。 真正被影响的是那些没有做对冲、没有投保的少部分人。而大多数有经验的农场主,早就靠金融工具把风险给“卖”出去了。 这也解释了一个很有意思的现象,为什么每次遇到贸易摩擦,美国农业游说团体虽然嘴上抱怨,但并没有出现大规模破产潮。 因为他们的“风险转移”机制实在太完善了。期货、保险、补贴三管齐下,亏钱的风险被分散得几乎无影无踪。 反观我们这边,情况就完全不一样了。中国农业虽然产量大,但整体上还处在“靠经验吃饭”的阶段。农民种粮食,更多靠天气、靠市场、靠人情,但很少有人真的懂什么是价格对冲、风险转移。 大多数农户的逻辑是种出来再说,市场好就赚,市场差就认栽。这样一来,收入波动就大得吓人。 其实,农业的风险并不只是天气问题,更大的风险是价格。比如粮价一旦跌个10%,农民的利润可能就没了。 更糟糕的是,如果同时出现灾害或需求萎缩,农民连本都回不来。而在美国,这类风险几乎都能被提前“转移”出去,他们不赌行情,赌的是制度。 你可能会问,那中国为什么不学?说起来简单,做起来难。中国农户规模普遍太小,金融意识也比较弱,很多人对“期货”两个字听都没听过,更别提操作。 金融机构在农村的渗透率低,农业保险、远期合约、价格锁定这些工具,还没真正普及。监管机制、数据体系、市场透明度也没完全打通,导致农民即便想参与,也找不到合适的渠道。 但这事迟早得补上。因为没有风险管理,农业现代化就是空谈。真正的现代农业,不是靠“多种”来增加收益,而是靠“稳住”来抗风险。美国的经验告诉我们金融工具不是投机的玩具,而是生存的盾牌。 其实,中国也在学,只是起步晚了。近年来,国内已经开始在推广“保险+期货”模式。比如一些地方,政府和保险公司联合推出了农产品价格保险,农民只要参保。 一旦市场价跌到某个水平,就能获得赔付;有的地方甚至把农产品期货合约搬到村里,让农民直接参与价格锁定。这就是一个开始。 当然,要让农民真正用起来,还得有政策支持和教育推广。政府需要在金融机构和农业主体之间搭个桥,让金融工具“接地气”; 同时,也要加强风险意识教育,让农民知道,种地不只是种庄稼,更是管理风险的一部分。只有当金融和农业深度结合,农民的收入才能真正稳下来。 再说得直白点,美国农民靠制度赚钱,中国农民靠天吃饭。这就是差距。但差距并不是永远的,中国的农业市场潜力巨大,只要政策、金融、教育三方面发力,完全有可能在未来实现“农业金融化”的升级。那时候,我们也能从“靠运气”变成“靠策略”。 所以,别被新闻里的“表象”吓到了,美国农民没我们想的那么惨。人家早就用金融的办法,把风险甩得干干净净。 真正该反思的,是我们如何让自己的农民也学会“种风险”,而不是“赌行情”。当农业能用金融的方式抗风险,那才是真正意义上的现代化。