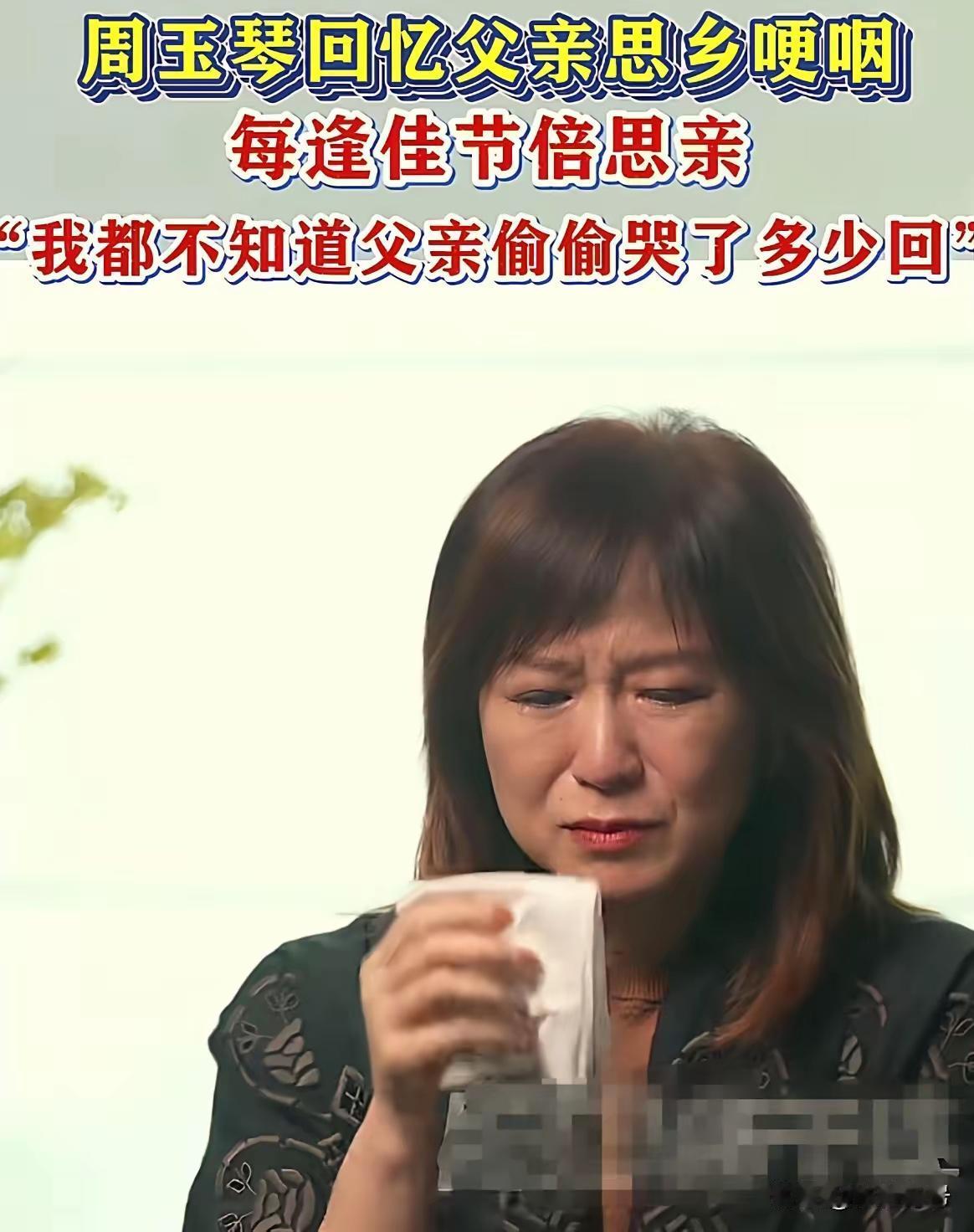

泪目了!赖岳谦携妻首次踏上回乡祭祖之路。夫人周玉琴看到赖教授回乡之后,与亲人相处的幸福时光,不由得想起自己的父亲,也是在那个历史背景下从大陆前往台湾的人。 周玉琴说她的父亲是河南人,说一口很浓的河南口音,喜欢听河南梆子。 她的父亲曾经是一名军人,平常是一个非常严肃的人,从来不在她们面前轻易地流露自己的真感情。中国人常常说每逢佳节倍思亲,可周玉琴却说她的父亲最不喜欢过节,尤其是过年的时候。小时候她不太理解为什么别人家都是高高兴兴过年,而自己的父亲脸上总是带着一丝忧愁。过年的时候父亲总会拿着一张纸,用笔就这么写一下,上面写着祖先的牌位。有一次父亲拿着手中的牌位,坐在那里默默地流眼泪。她才明白父亲这是思念家乡,思念在大陆的亲人。因为父亲跟很多人一样,经过那个时代背景来到了台湾,却没有办法再回去。 这回跟着丈夫回福建,山道弯弯,鞭炮噼啪,祠堂门口的红灯笼一摇一晃,像在给迟到的孩子打招呼。周玉琴踏上石板路那一刻,突然懂了——父亲当年不是不爱热闹,是怕热闹提醒自己“没家可归”。她回头跟赖岳谦说:“我替我爸回来了。”一句话没说完,眼泪先掉在鞋面。 祭祖当天,祠堂里香火缭绕,长辈把写着“周氏先祖”的牌位递给她,她愣了半天才伸手。那木牌冰凉,她却像捧着火炭,心里噼啪作响:原来父亲当年写在纸上的,就是这种名字啊。她学着丈夫的样子,三鞠躬、献酒、插香,动作笨拙却认真。旁边的小孩问:“阿姨,你怎么哭得比我们还凶?”她抹着脸笑:“阿姨是替爸爸擦眼泪。” 晚上,村里放起河南梆子,锣鼓一响,她整个人都怔住——那腔调那拖腔,跟父亲收音机里放的一模一样。她跟着节奏轻轻哼,忽然明白,父亲在台湾的夜晚,一定也偷偷哼过这段,只是不敢让孩子们听见。她问乐队借来铜锣,敲了一下,声音在村子夜空里荡得很远,像替父亲把积压几十年的乡音一次放完。 村里老人听说她是“河南闺女”,拉着她去看老井、看枣树、看祖屋的破门框,嘴里念叨“你爸小时候就在这掏鸟窝”。她拿出手机,把每个角落都拍下来,准备回台湾后,把照片打印成册,带去给父亲上坟。她轻声说:“爸,你没能回来,我替你走了一圈,枣树还在,井也没干,你放心。” 赖岳谦在一旁看着,没多说话,只递纸巾。他知道,这趟祭祖,祭的不只是赖家祖先,还有妻子心里那座“无字碑”。回程车上,周玉琴靠着窗,突然开口:“我以前怪他太严肃,现在懂了,他把所有柔软都锁在胸腔里,钥匙扔在了海峡。” 飞机起飞那一刻,她把脸贴在舷窗,地面灯光渐渐模糊,像父亲当年手里那张写满祖先名字的纸,被风吹得看不见。她却在心里默默告别:爸,我替你回家了,以后过年,咱不写字了,咱看照片——家里有枣树、有梆子、有井,还有我。 回到台湾,她第一件事就是去父亲坟前,把拍的照片一张一张烧,火光里,她仿佛看见父亲站在河南的枣树下,笑着用浓重的乡音说:“闺女,咱家还在。”那一刻,她终于明白,所谓寻根,不是找到族谱上的名字,而是替父亲把漂泊的心放回原地。 故事传开,有网友留言:“看完突然想给爷爷打个电话,他也在台湾当过兵。”还有人说:“父亲走了十年,我第一次想去他的老家看看。”也许,这就是“回家”的魔力——它不止让一个人圆梦,还让一群人记起自己是谁的孩子。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。