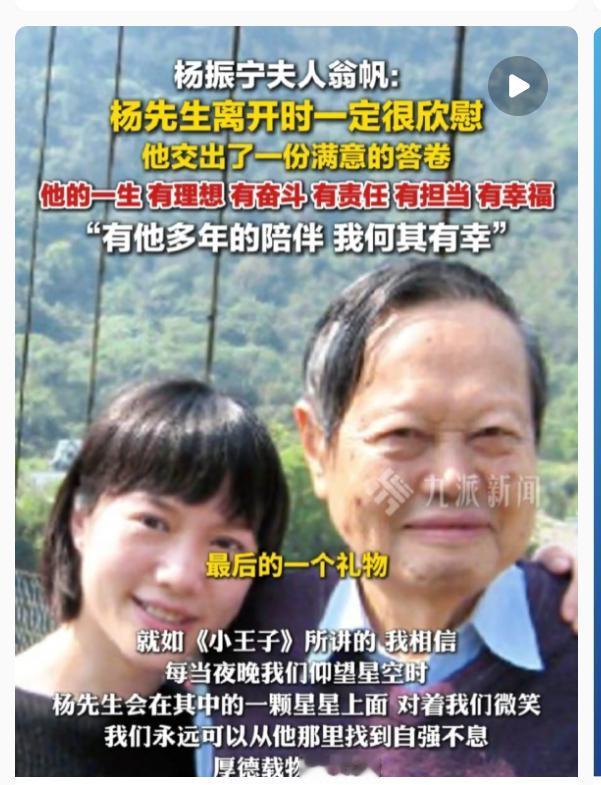

致翁帆:以陪伴为炬,照见传承之光 当“杨振宁书屋”的门扉缓缓敞开,数千份手稿、备课笔记与书信静静陈列,那些墨迹里藏着的科学热忱与家国情怀,让每个读懂的中国人都为之动容。我们感念杨振宁先生为清华理科振兴、物理学科发展倾注的毕生心力,更该记得,这份跨越十余年的“归根”奉献背后,站着一位以陪伴为坚守、以行动助传承的女性——翁帆。 2003年,杨振宁先生决意回到魂牵梦萦的清华园,将重振理科辉煌视作“这辈子最后一件值得做的事情”。彼时外界未曾知晓,这份近乎执拗的“归根”之志,需要怎样细致的支撑才能落地生根。从创建高等研究院、募集资金引才,到为冷原子物理等基础学科规划方向,先生晚年的每一项事业都耗费心神。而翁帆,便是那个将琐碎日常打理成坚实后盾的人。她是先生的“耳朵”,在学术会议上凑近复述每一个关键议题;她是先生的“拐杖”,搀扶着年迈的他走遍清华校园,从教室到实验室,从基金会会议到新生座谈会 。正是这份毫无保留的陪伴,让82岁高龄的先生得以全身心投入教研,在清华园里坚持为大一新生授课,手写的备课笔记摞起厚厚一叠,字里行间皆是对后辈的期许。 先生对中国物理事业的贡献,早已超越了课堂与实验室。他力邀林家翘等顶尖学者加盟清华,推动人才引进与学科建设;将藏书与薪水悉数捐赠,为科研与教育事业注入动力;那些与邓稼先的通信,更藏着两代科学家的家国担当。而这一切的背后,翁帆始终是沉默的守护者与协助者。她陪着先生整理半生积累的手稿与资料,从泛黄的信件到演算的草稿,逐一归类审定;在先生精力不济时,她默默承担起沟通协调的工作,让各项事务有序推进。这份付出从不张扬,却让先生的“归根”之路走得格外坚定——他住的“归根居”,不仅是居所,更是因有人悉心照料而能安心耕耘的精神家园。 世人曾以功利的眼光揣测这段跨越半世纪的相伴,用流言蜚语消解这份感情的纯粹。但21年的时光早已给出答案:当先生生命垂危时,她彻夜不眠守护床前,紧握的双手不愿松开;当先生离去后,她强忍悲痛完成未竟的嘱托,亲手审定纪念册,写下“有他多年的陪伴,我何其有幸”的字句,更协助清华完成资料公开的“精神交接”。她从未辩驳过非议,却用行动证明:最好的陪伴,是让被陪伴者能毫无牵挂地奔赴热爱的事业;最高级的支持,是帮他把对家国的赤诚,化作留世的精神遗产。 今天,当我们在“杨振宁书屋”里读懂先生的科学精神,在清华的物理实验室里看到后辈接续前行,不应忘记:这份宝贵的遗产,离不开翁帆以青春与深情筑起的支撑。她的付出,不是惊天动地的壮举,却是细水长流的坚守——用陪伴让科学巨匠得以安心奉献,用行动助民族精神得以延续。 这份付出,华夏记得,百姓记得。谢谢你,翁帆。是你的坚守,让“归根”的理想圆满落地;是你的陪伴,让科学的薪火温暖传递。