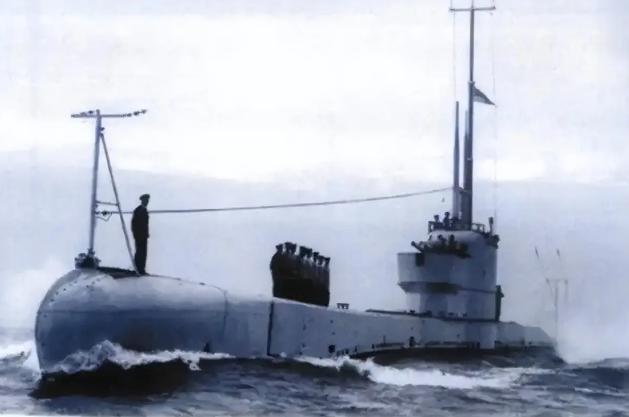

一次,记者向金一南提出疑问:“为什么英国宁愿归还富得流油的香港,却以损失6艘军舰、10多架战机的代价,不惜在战争中夺回马岛?” 金一南不假思索道:“有一个英国参谋长说过,你们都想把香港拿回来,那谁去面对人民解放军?" 香港回归与马岛战争,这两件看似无关的殖民遗产,背后映射的正是大国意志与军事威慑力的直接碰撞。 当英国在1982年不惜跨越1.3万公里为马岛流血,却在1997年平静移交繁华的香港,这不是道德的抉择,而是基于地缘风险、对手实力和利益权衡的冷酷计算。 香港与马岛的地理差异,决定了英国的防御成本。 香港紧贴中国大陆,最近处距离深圳河仅30公里,驻港英军在中国军队眼前如同“瓷器店里的大象”,一举一动尽收眼底。 英国军方评估认为,一旦冲突爆发,香港的水电、食品供应全赖内地,英军连基本补给都无法保障。 反观马岛,虽距阿根廷仅480公里,但孤悬南大西洋,常年风暴肆虐,易守难攻。 英国凭借海军封锁即可扼住阿根廷的补给线,而阿根廷空军从本土起飞至马岛空域仅能停留几分钟,作战效能大打折扣。 两地居民的身份认同进一步影响了英国的法律立场,香港95%以上为华人社群,文化根脉始终联结中原,即便殖民统治亦未切断这种认同。 而马岛居民98%为英国后裔,1833年英国占领后系统性迁移阿根廷人,彻底重塑人口结构。 2013年英国操控的“公投”中,99.8%岛民选择留英,这为英国提供了“尊重民意”的借口。 但这种“民意”实为殖民者刻意制造的局面,与香港的历史血脉不可同日而语。 香港虽是全球金融中心,但英国资本在回归后仍可通过汇丰、渣打等机构持续获利。 相反,马岛周边探测出的600亿桶石油储量,相当于英国北海油田的三倍,2022年已开采2500万桶,直接转化为英国石油公司的利润。 对英国而言,香港是“可共享的蛋糕”,马岛却是“必须独吞的金矿”。 1980年代的中国已是拥核国家,解放军在朝鲜战争中的表现令西方记忆犹新。邓小平同志在谈判中明确表态“主权问题不容讨论”,英国深知,与解放军正面冲突无异于自杀。 而阿根廷军政府当时内忧外困,军备落后,连导弹都依赖进口。 战争期间,美国为英国提供卫星情报,法国甚至扣留阿根廷订购的导弹,使阿根廷陷入孤立。英国对弱者的碾压和对强者的妥协,在此展现得淋漓尽致。 战后英国虽获胜,却需常年驻军1500人,人均军费为本土6倍,且与拉美关系恶化,长期成本远超预期。 这种“赢得战役却输掉战略”的困境,反衬出英国在香港问题上选择的务实性,通过和平交接保住经济影响力,远比陷入无底洞式的军事对抗明智。 港回归依托于中国日益强大的综合国力与坚定不移的外交意志,马岛之争则成为殖民霸权在衰落期的最后一次挣扎。 当2025年英国仍在马岛扩建军事基地,而香港回归28年后保持繁荣稳定时,历史已经给出评判,唯有自身强大,才能守护核心利益,任何幻想他国“道德让步”的天真,终将被现实击碎。