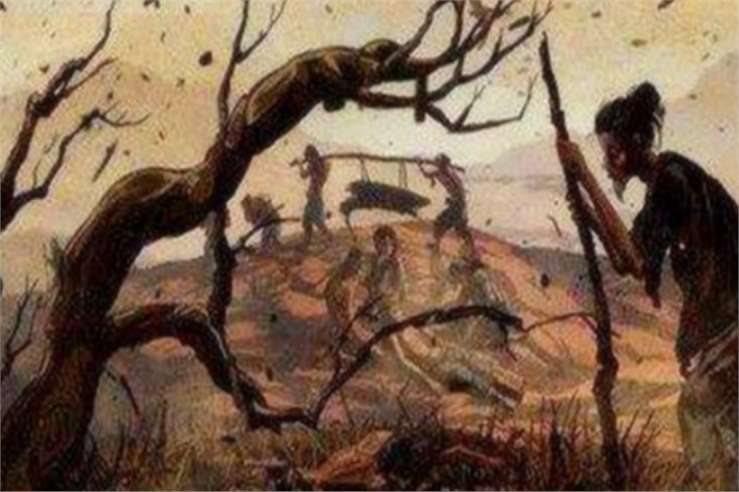

地球每270年“冻一次”:明朝亡于李自成?其实是躲不过的气候死循环 你或许听过“明朝亡于崇祯昏庸”“亡于李自成起义”,但很少有人注意到,压垮这个王朝的最后一根稻草,可能藏在明末寒冬的积雪里。那是一场持续70年的“小冰河期”,而这样的气候周期,几乎成了中国王朝迈不过300年的“隐形杀手”。 学界早已发现一个规律:地球约每270年会进入一次“小冰河期”。气温骤降、灾害频发,如同给人类文明按下“生存考验键”。 明朝恰好撞在了这个周期的枪口上,尤其是后半段,寒冷来得又猛又持久。天启年间起,北方大地彻底变了模样。 陕西、山西的耕地裂得能塞进拳头,春夏连旱让禾苗刚冒头就枯死。农民拿着锄头在地里翻找,最后只能挖出一把把干土。 原本冬季才结冰的松花江,初秋就飘起浮冰。黄河更是年年提前封冻,连漕运都得停摆三个月。 最反常的是南方。福建历来温暖如春,却在崇祯二年的冬天降下暴雪。屋檐下的冰棱长达三尺,街头冻死的流民能堆成小山。那不是普通的冬天,是能冻死人的“气候劫难”。 天灾从来不会孤立存在,它会像多米诺骨牌一样,推倒王朝的根基。地里长不出粮食,百姓只能啃树皮、吃观音土。 可明朝官府的粮仓早就空了。不是没存粮,是层层克扣后,能到灾民手里的不足十分之一。 更要命的是,赋税一分没减。地方官为了政绩,带着衙役挨家挨户催缴,交不出粮就拿人抵债。 陕西澄城县的知县张斗耀,甚至把交不起税的农民绑在县衙门口示众。最终被忍无可忍的百姓乱棍打死。 就是这场小小的民变,成了燎原之火的起点。张献忠在延安聚众起义,李自成从米脂揭竿而起。他们的队伍里,大多是走投无路的农民和吃不饱饭的士兵。与其饿死,不如拼一把。 而明朝的政治架构,根本扛不住这样的“气候压力测试”。它的制度像一块硬邦邦的铁板,没有丝毫弹性。 赈灾需要层层上报,从地方到中央,公文要走两三个月。等朝廷批下赈灾银,灾民早就死了一半。 调兵平叛更慢。北方边军要守卫长城,南方军队要防备倭寇。想从湖广调兵去陕西,光粮草筹备就得一个月。等军队赶到,起义军早就转战别处。 崇祯皇帝不是没努力过。他曾下罪己诏,甚至缩减宫廷开支。可制度的僵化不是靠皇帝的诚意就能改变的。 赈灾银被太监克扣,调兵令被文官推诿。到最后,连京城的守军都吃不饱饭。李自成的军队兵临城下时,城门是被守城士兵自己打开的。 其实不止明朝,中国历史上的大王朝,几乎都被这个“气候周期”绊过跟头。 汉朝末年,小冰河期导致北方游牧民族南迁,引发胡汉冲突,间接加速了三国乱世的到来。 唐朝中期的“安史之乱”背后,也有天宝年间气候变冷、粮食减产的影子。河北藩镇之所以能割据,很大程度是因为当地粮食不够,只能靠劫掠维持。 清朝运气好一些,入关时正好赶上小冰河期的尾巴,气温逐渐回升。可到了晚清,虽然没有大规模冷灾,却因制度腐朽和西方入侵走向终结。 但即便没有外敌,它也未必能逃过“300年魔咒”。毕竟气候周期只是推手,真正让王朝崩塌的,是面对危机时的“应对无能”。 我们总说“历史由人创造”,可往往忽略了“天”的力量。明朝的灭亡,看似是李自成的军队打进了北京,是崇祯皇帝自缢煤山。 实则是那70年的寒冬,冻僵了农业生产,冻碎了百姓的希望,也冻垮了一个王朝的韧性。 如今再看那些历史记载里的“灾年”,不只是冰冷的文字,更是一个个鲜活生命的挣扎。 而读懂气候与王朝的关系,不是为了归因于“天命”,而是为了明白:一个国家的强大,从来不止是军事和经济的强盛。更在于面对天灾时,能否有灵活的制度、温暖的民生政策,让百姓扛过寒冬。

叹众生不肯回头

满清山西八大皇商,资敌卖国,求得200多年荣华富贵…………不能提?

求道

清朝入关前处于东北,是比中原更北的存在,照理说受到寒冷的打击比明朝更大才是,更何况受到明朝一直以来的军事压力呢?所以何谈“更好些”?

薄荷巧克力 回复 11-22 23:51

小冰河的问题重点不是冷而是旱,东北当时的气候会闹水灾但整体比华北地区强,努尔哈赤这帮人又开始屠杀当地人从五谷开始,然后就入关捕努。