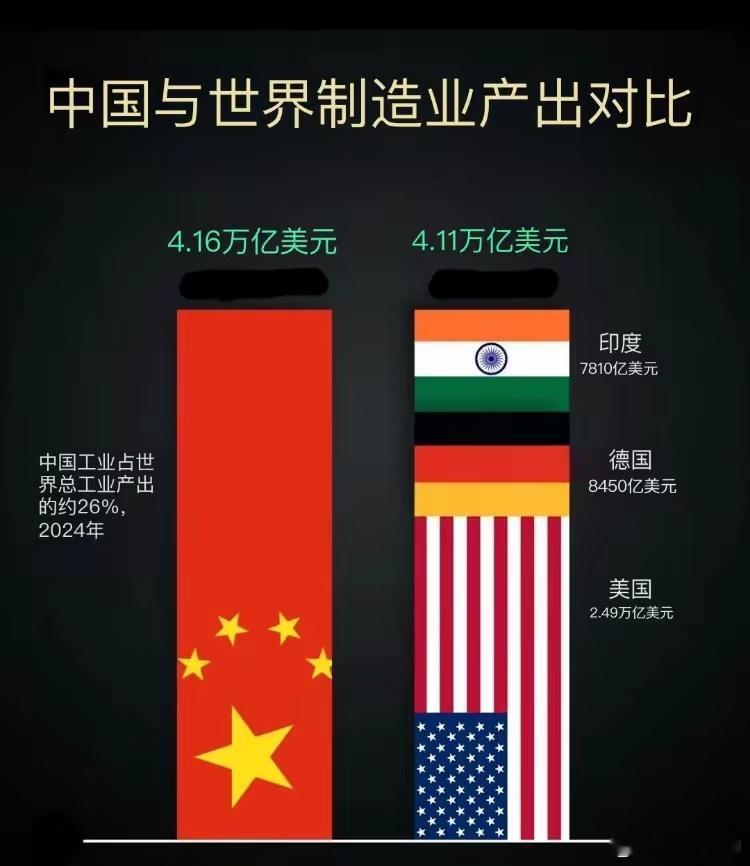

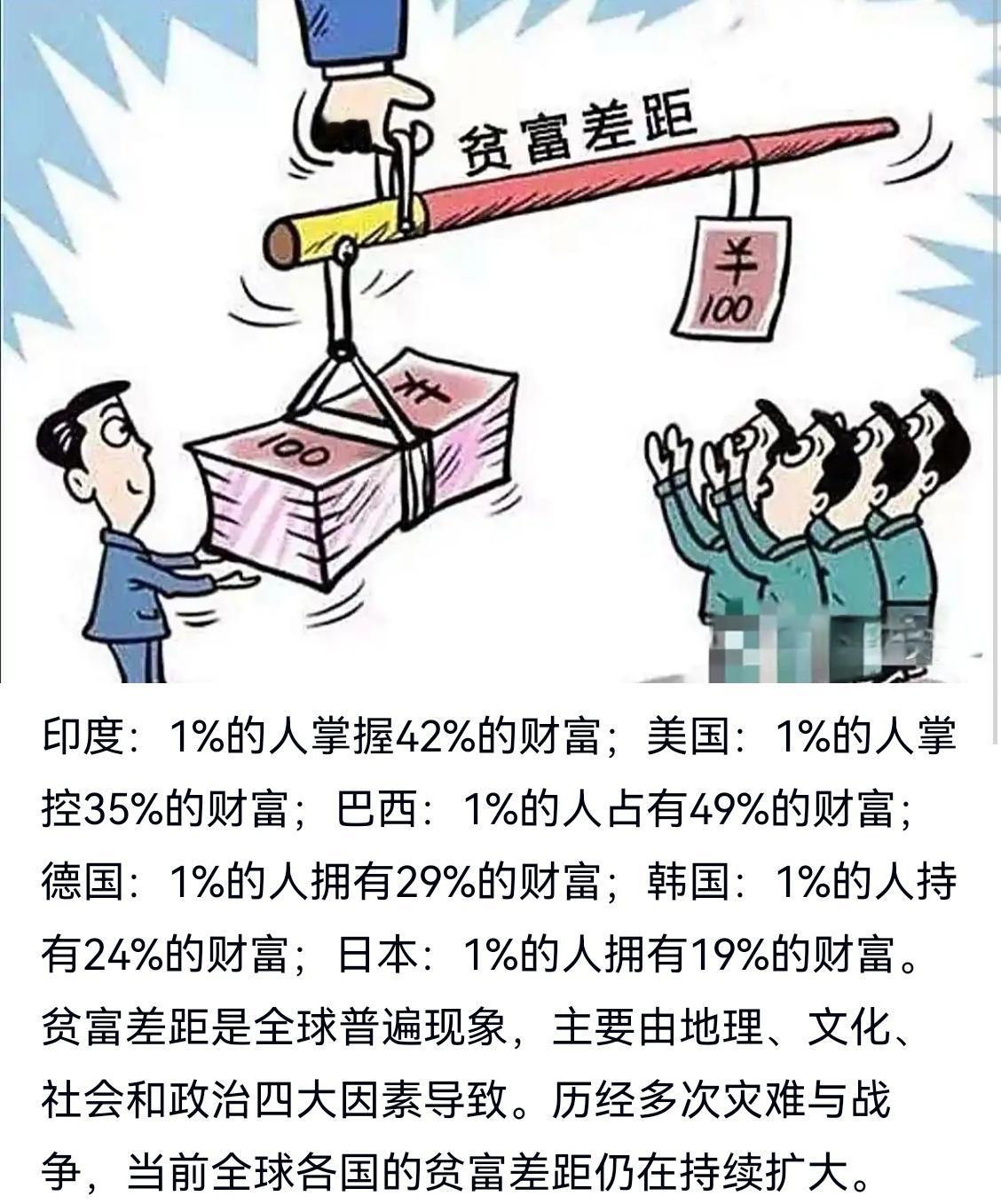

“光明正大资敌?”中国一企业去年帮印度建全球最大炼钢炉,每年能产400万吨铁水,要知道此时我们国内都还没有,结果如今印度竟向中国钢铁加25%的税...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 中冶赛迪是中国五矿的一个子公司,专注于钢铁冶金设备的设计与制造。作为国内领先的钢铁装备公司之一,它承担着大量的国内和国际项目。 而印度,由于基础设施建设需求大,钢铁行业正在快速发展,成为了中冶赛迪开拓市场的一个重要目标。 印度的钢铁行业虽然在快速增长,但在超大型炼钢炉设备方面,却远远落后于中国。为了支撑印度国内日益增长的钢铁需求,印度需要更先进的钢铁冶炼技术和设备。 中冶赛迪看准了这一机会,为印度建造了一座全球最大的炼钢高炉,这座高炉的体积大到比埃菲尔铁塔还要高,年产能力可达到437.5万吨铁水。 更重要的是,这座炼钢炉采用了中国的顶燃式热风炉技术和数字化控制系统,这在当时连中国国内都还没有实现。 看似是给印度“送技术”,但其实这背后有着中国企业和国家的深层考量。 我们需要了解一个事实:中国的钢铁生产能力非常强大,每年粗钢产量接近10亿吨,全球占比接近20%。 国内市场已然饱和,钢铁产能过剩。对于中冶赛迪这样的企业来说,要在国内继续生存和发展,就必须寻找新的市场。印度,由于其快速发展的基础设施建设需求,成为了理想的目标。 而且,技术输出不仅仅是为了卖设备、赚利润。它实际上也是一种技术验证的过程。通过在印度建造全球最大炼钢炉,能为中国积累更多的技术经验,尤其是在超大型炼钢炉的建设和运营方面。这些数据和经验将为未来中国钢铁产业的技术升级提供宝贵的参考。 最重要的一点,是全球产业布局的考量。中国不仅要将钢铁产品卖到全球市场,还希望在全球产业链中占据领导地位。 通过为印度提供技术支持,中国企业能够获得印度市场的准入,并且能在“一带一路”战略中占得先机。这对于削弱欧美对全球钢铁产业链的控制,推动中国的技术标准在全球范围内落地,具有重要意义。 然而,令人意外的是,印度在获得了中国技术支持后,却在2025年4月对中国的钢铁产品加征了12%-25%的关税。这让不少人产生了疑问,印度怎么会对中国“恩将仇报”呢?到底是出于什么考虑? 印度加税的表面理由是为了保护本土产业,尤其是在钢铁行业的竞争力。 然而,实际上,这背后暴露了三个问题。首先,印度对中国钢铁的依赖程度非常高,特别是在高端钢材方面,印度有70%的高端钢材依赖进口,其中很多关键材料和技术都来自中国。 例如,用于高铁建设的特种钢材,中国的合格率达到了98%,而印度本土钢材的合格率仅为65%。如果加税,印度的很多基础设施项目,包括地铁建设等,成本将会大幅上涨。 印度的钢铁行业对于中国的技术依赖也是一个无法忽视的问题,尽管印度已经投产了世界上最大的高炉,但这个项目仍然需要大量的中国工程师参与。 未来的项目也很难脱离中国技术的支持。加税的做法,不仅仅是在增加成本,也可能会导致未来项目的延误和技术瓶颈。 最后,印度加税的背后还可能涉及到国际博弈。印度或许想通过加税来向美国展示其“保护主义”的立场,向美国递交一个“投名状”。 然而,美国对印度钢铁的态度并没有因此改变,依旧对印度的钢铁产品征收高达25%的关税,甚至还嫌弃印度的钢铁质量不符合标准。 因此,印度的加税举措,表面上看是为了保护本土产业,实则暴露了其在全球钢铁产业中依赖中国技术的尴尬局面。 中国对于印度的加税并没有过多的恐慌,中国的钢铁出口量在全球占据着非常重要的位置,印度市场占比虽然不断增长,但仅占2.69%。即使中国完全失去了印度市场,也不会对整体钢铁产业造成太大的冲击。 更重要的是,印度加税主要集中在热轧卷、冷轧板这些低端产品上,而中国的高端钢铁(例如不锈钢和电工钢等)反而是豁免的。这意味着,印度在很多关键领域依然无法脱离中国的技术支持和高端产品。 随着中国在氢能炼钢、智能化生产等领域的不断突破,未来可能会有更多的技术创新和产业升级。这些技术的进步不仅能进一步降低成本,也可能会使中国在全球钢铁产业中继续占据领先地位。 而印度,可能依然停留在传统的生产模式,无法迅速赶上技术的脚步。 中国企业的“出海”战略,本质上是一盘大棋。通过输出技术、设备和产业链,中国不仅能够打开海外市场,还能推动全球产业生态的重构。

![阿美丽肯还真有钢铁般的意志啊[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/11324218039455425925.jpg?id=0)

王平

阿三收百分之50关税