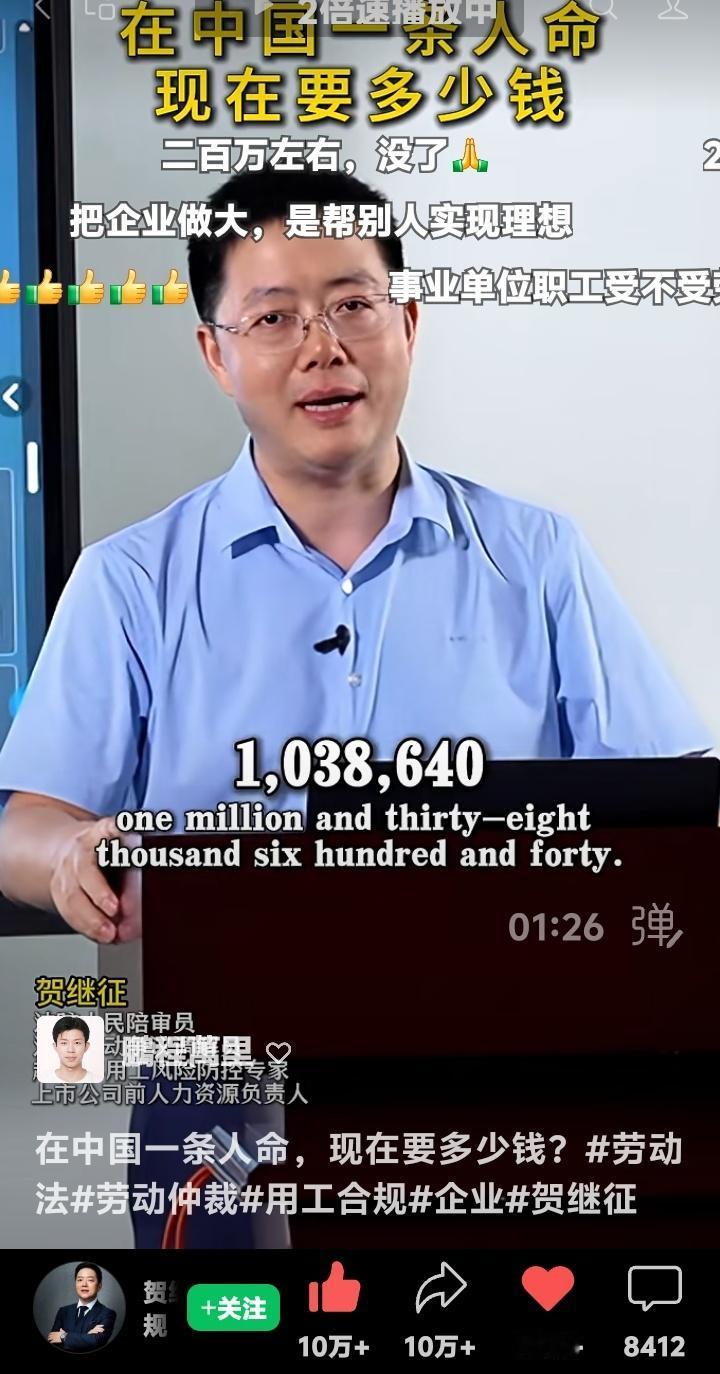

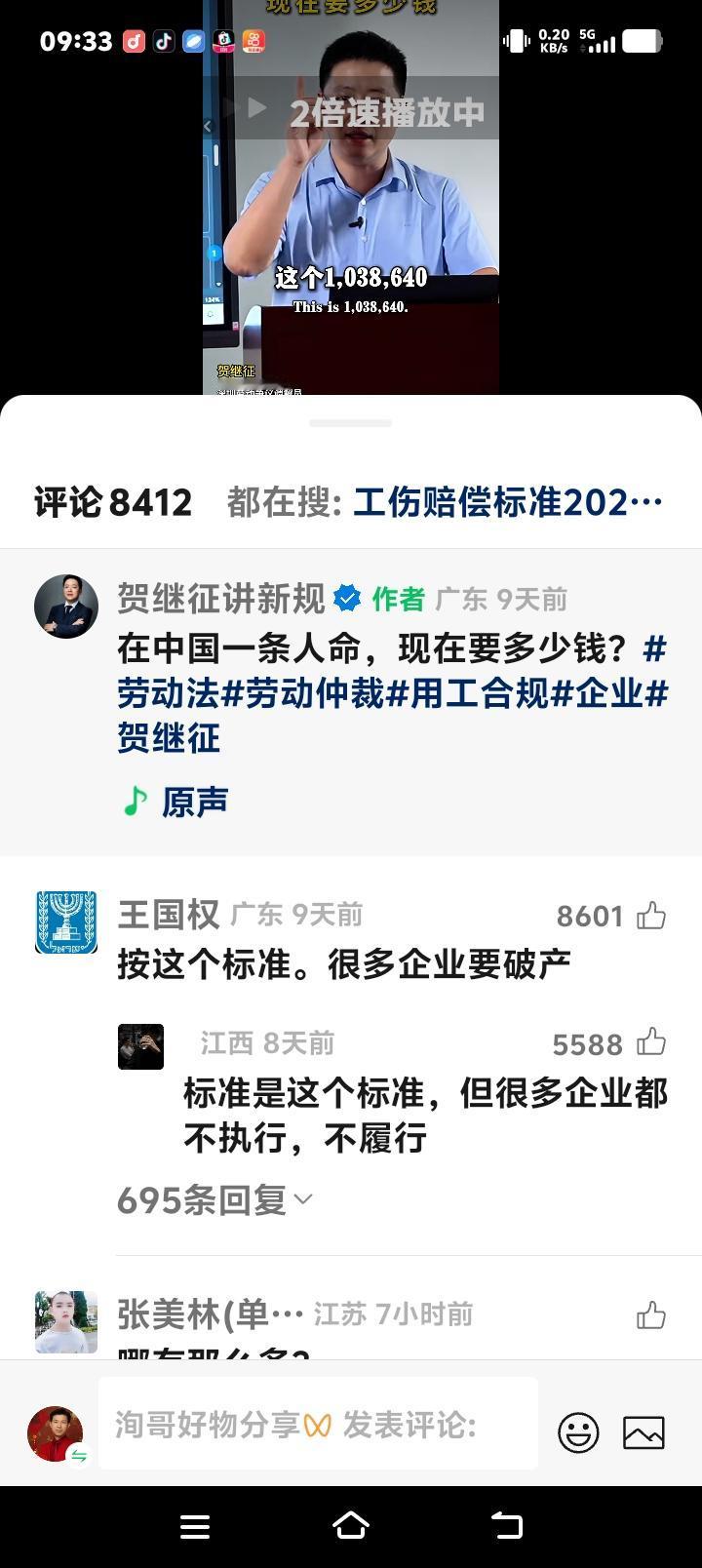

惊爆全网的80万生命定价背后:央企高管不敢说的赔偿黑幕,广东打工人的血泪真相! (来源:综合自网络热议及劳动法案例) 当“一条人命80万起步”的标签冲上热搜,无数打工人的心脏被狠狠刺痛。这串冰冷的数字背后,藏着怎样的人间悲欢?我们追问的不仅是赔偿标准,更是时代洪流中个体尊严的最后防线。 那个在流水线上熬了十年的工人,因机械故障失去右手时,老板甩出一句“按标准最多赔你124万”。他攥着诊断书蹲在法院门口,突然想起视频里专家说的“十级伤残起步价80万”,苦笑着喃喃:“原来我这条命,还够不上北上广一平米厕所。” 评论区炸锅的“696条回复”里,挤满了相似的绝望。有人曝光某央企子公司用“自愿放弃社保”换入职机会,有人哭诉父亲工伤后企业用“拖字诀”逼到和解。法律条文白纸黑字,落到现实却成了橡皮筋——有人能撑到150万,有人连80万都要跪着讨。 为什么标准成了摆设?资深HR私下透露:企业早备好两本账。明面按《工伤保险条例》计算,暗地里用“劳务外包”“临时合同”切割责任。更讽刺的是,同样的事故,外企可能主动赔到200万,而某些国企却把“80万封顶”当潜规则。 但你真的甘心认命吗?广东那位被泥头车碾断腿的快递员,硬是靠着一纸“功能丧失20%”的鉴定,把赔偿从60万谈到120万。他的律师甩出句话:“赔的不是伤,是你后半生不能再奔跑的黄昏。” 翻遍8432条评论,最扎心的是那句:“如果真出事,视频里教维权的人,转头就成了对面公司的代理律师。”信任崩塌的瞬间,比伤残更痛。可难道就此沉默?看看“永不言败”的留言获赞6777次就知道,普通人仍在用转发点亮星火。 其实赔偿数字背后,是一场关于“人值多少钱”的终极博弈。当法律遇见人情,当标准碰上现实,真正较量的不是金额,而是社会对生命敬畏的底线。那些喊着“要健康不要赔偿”的网友,何尝不是在用最朴素的方式对抗异化? 我们追踪三个家庭的赔偿拉锯战发现:能撕开黑箱的,从来不是忍气吞声。湖南女工坚持仲裁两年,最终让企业补缴社保并赔款98万;深圳程序员靠加班记录逆转“自愿猝死”认定,获赔136万。他们的共同秘诀是——把每一个工伤认定、每次调解记录,都变成射向黑暗的子弹。 工伤维权生命尊严 赔偿真相