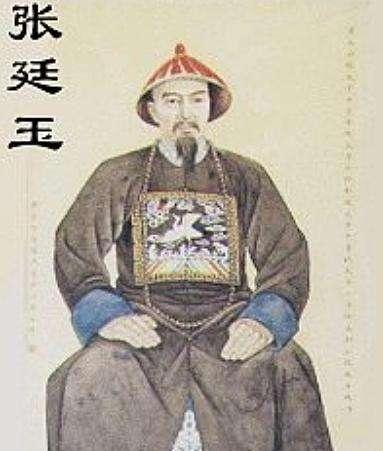

1751年,乾隆下令抄了张廷玉的家,搜出36万银子。张廷玉两袖清风,哪来这么多银子?然而,乾隆没有声张,灰溜溜又把抄来的东西,还了回去。 1751年,乾隆爷心里憋着一口气,好久了。他看谁不顺眼?就是他爹雍正皇帝留下的“头号宠臣”——三朝元老张廷玉。 终于,乾隆找到了一个由头。张廷玉的儿女亲家,四川学政朱荃,犯事儿了。搁现在,这就是个“裙带关系”问题。乾隆立刻下令:给我抄了张廷玉的家! 这道圣旨一下,满朝文武都傻眼了。张廷玉是谁?那是公认的“两袖清风”模范。你抄他家?能抄出啥?顶多几本书,几件旧袍子吧? 可结果让所有人大跌眼镜。奉命抄家的官员哆哆嗦嗦地回报:“皇上……查……查到了……白银三十六万两!” 乾隆心想:“好啊你个张廷玉,装了一辈子清廉,原来是个大贪官!” 然而,当查抄清单和银子来源明细摆在乾隆面前时,乾隆皇帝的脸,估计比调色盘都精彩。他没有想象中的龙颜大悦,反倒是沉默了。 为啥?因为这36万两银子,每一笔,都干净得烫手。 这些钱,压根就不是贪污受贿来的。它们是康熙、雍正两代皇帝,尤其是雍正,光明正大赏赐的“年终奖”和“绩效金”。 张廷玉这人,在官场上是出了名的“伏虎侍郎”。他给自己定的规矩是,别人送的礼,价值超过一百金的,一概不收。雍正皇帝心疼他清贫,要给他发万两白银的“年终补贴”,他都敢硬邦邦地退回去。 但他不收礼,架不住皇帝“硬塞”啊。 张廷玉跟雍正的关系,那不是一般的君臣,那简直是“最佳工作搭档”。雍正皇帝是出了名的“工作狂”,张廷玉就是那个能跟上他节奏的“金牌秘书”。 史料记载,雍正口述圣旨,语速极快,一天十几次,别人根本记不下来。只有张廷玉,能一字不落地同步写完,雍正拿过去就能直接用印。军机处刚成立那会儿,张廷玉就是绝对的核心。 雍正对这个汉臣有多信任?临终前,他给了张廷玉一个清朝汉人想都不敢想的“天花板”荣誉——配享太庙。 啥叫配享太庙?就是说,等张廷玉死了,他的牌位可以放进皇帝的祖庙里,接受后代皇帝的祭拜。整个清朝近三百年,享受这个待遇的汉臣,只有张廷玉一个。 所以,雍正赏他个几万两、几十万两银子,那叫事儿吗?这都是“御赐”的合法收入。 这下乾隆尴尬了。 他本来是想挖张廷玉的“黑料”,结果一铲子下去,挖出来的是他亲爹雍正皇帝对张廷玉“宠爱”的铁证。 这36万两银子,每一两都在打乾隆的脸。你没收?你这是在否定你爹的决定。你这是说你爹“识人不明”,赏错了? 乾隆再不喜欢张廷玉,这个“不孝”的帽子他可戴不起。 于是,乾隆皇帝“灰溜溜”地又下了一道旨:把所有查抄的财物,原封不动,给张廷玉还回去。 乾隆为啥就非得跟他爹的“铁哥们儿”过不去呢? 这事儿,就得从乾隆的“帝王心术”说起了。 首先,乾隆奉行的是“满洲至上”。他爹雍正搞“满汉一家亲”,但乾隆骨子里还是觉得,这天下是满人的。他特别不爽张廷玉这个汉人,地位高过那么多满洲亲贵。 其次,就是那个“配享太庙”惹的祸。乾隆打心眼里觉得:一个汉人,凭啥进我爱新觉罗家的祖庙? 但雍正刚死,他不好马上翻脸。他一直在等机会。 张廷玉也是老糊涂了。70多岁了,熬死了同为顾命大臣的对手鄂尔泰,也熬白了头,送走了自己的儿子。他身心俱疲,就想退休。 乾隆十四年,77岁的张廷玉递交辞呈。乾隆批准了。 本来这事儿到这就完了。坏就坏在,张廷玉干了件“情商掉线”的傻事。他担心自己退休了,乾隆会反悔那个“配享太庙”的待遇,于是他又上书,请求乾隆“再给个书面保证”。 这一下,彻底点炸了乾隆。 这在皇权面前,是天大的忌讳。 乾隆当即大怒,第二天就派人去张廷玉家门口“等”。按规矩,张廷玉得亲自来谢恩。结果张廷玉腿脚不便,就让儿子替他去了。 这下更是火上浇油。乾隆借题发挥,说军机处泄密,当场削了张廷玉的爵位。 这还没完。没过多久,乾隆的大儿子永璜病死了。丧期刚过,张廷玉又递辞呈。这在乾隆看来,就是“作为老师,对皇子之死毫无悲悯之心”,简直“大不敬”。 新仇旧恨加一块,乾隆彻底爆发,下旨罢免了张廷玉“配享太庙”的资格,让他滚回老家养老。 这才有了1751年,借着儿女亲家犯事儿,那场“复仇式”的抄家。 乾隆满心欢喜地以为抓到了张廷玉贪腐的实锤,最后却发现是自家老爹发的“奖金”,只好灰溜溜还了回去。 这事儿,成了乾隆皇帝执政生涯里,为数不多的“尴尬时刻”。 张廷玉这个人,他一生谨小慎微,如履薄冰,最后还是在77岁高龄,因为一次“情商下线”的试探,触怒了天威,差点晚节不保。 而乾隆,在张廷玉回乡又过了5年,去世之后,心里那股劲儿也过去了。他回想起张廷玉辅佐三朝的功劳,尤其是对他爹雍正的忠诚,最终还是下旨:恢复张廷玉配享太庙的资格。

![孝庄不是不想,是自感没法面对皇太极吧[狗头]](http://image.uczzd.cn/9429038274461534887.jpg?id=0)

柔情似水

乾隆好意思说别人,自己就是最大的贪污犯