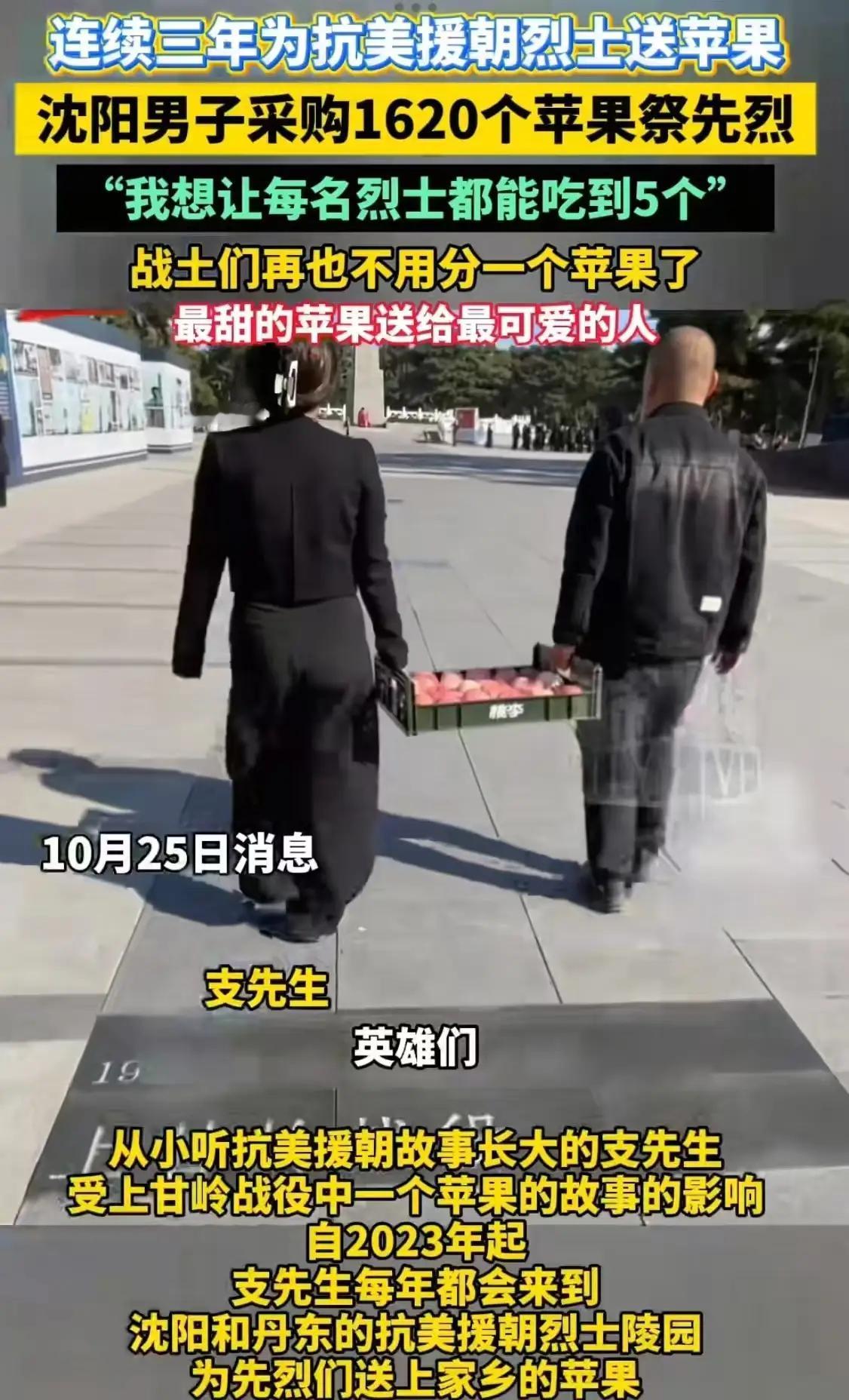

辽宁丹东烈士陵园震撼一幕:47岁男子携1650个苹果祭奠,背后原因让百万网友泪崩! (来源:综合自《上甘岭》史料、抗美援朝纪念馆档案及社交媒体热议) 清晨的丹东烈士陵园,薄雾还未散尽,一位中年男子默默将1650个苹果逐一放在330座烈士墓碑前。每个墓碑前5个苹果,动作轻柔得像怕惊扰安眠的故人。这位来自沈阳的支先生,用三年如一日的行动,弥补了70年前上甘岭坑道里那个刻骨铭心的遗憾——当年8名战士分食一个苹果,如今他要让每位烈士尝到五倍甘甜。 支先生的故事像一束穿透历史烟尘的光。他从小听着黄继光胸膛堵枪眼的轰鸣、邱少云在烈火中的沉默长大,而《一个苹果》的传说尤其扎进他心里。1952年深秋,上甘岭597.9高地的硝烟中,7连战士在断水数日后传递着全军唯一幸存的苹果,八双干裂的嘴唇轮流轻触果皮,却无人舍得咬下完整一口。这个苹果的滋味,成了民族记忆里最酸涩也最甜蜜的符号。 为何执着于“5个苹果”?支先生的红眼眶里藏着答案:“当年先烈们用命换来的和平,不该被遗忘。”2023年首次祭奠时,他扛着家乡产的苹果跨越两百公里,有人说这是作秀,他沉默着继续摆放苹果,仿佛在回应:如果一定要“秀”,我愿秀出14亿人欠英雄的这口甜。 网友的镜头记录下更动人的细节。有少年偷偷将游戏机换成苹果跟随祭奠,有母亲带着孩子重读《谁是最可爱的人》后寄来手绘贺卡。支先生的行动像一块投入湖心的石头,涟漪从丹东扩散至全网一个苹果的传承话题下,三天内涌出上万条跨越时空的对话:“爷爷,您啃过冻土豆的牙,现在能尝到冰糖心苹果了。” 但质疑声也曾刺耳。“形式主义”“浪费食物”的批评袭来时,支先生只是蹲下身擦净墓碑前的尘土。直到抗美援朝老兵后代晒出泛黄日记本:“父亲临终前说,最盼的就是后人能吃够苹果。”这条帖子让网络舆论瞬间反转,更多人开始追问:当我们点外卖嫌弃配送太慢时,可还记得送苹果要穿越炮火的生命代价? 这场苹果祭奠早已超越个人行为。心理学专家分析,支先生击中了当代人最深层的情感需求——在快节奏生活中寻找精神锚点。当年轻人用“这盛世如您所愿”刷屏时,红彤彤的苹果成了具象化的载体,它承载的不仅是维生素,更是对奉献精神的量化致敬:您当年守护的一口甜,现在愿您尝个够。 有游客发现,陵园管理处悄悄设立了“苹果代收点”,全国各地寄来的水果堆成小山。工作人员说:“现在每天都要清理腐坏苹果,但我們宁愿加班也不忍心拒绝。”这种自发形成的仪式,正在重构现代人与历史的连接方式。比起宏大叙事,5个苹果的具象表达更易触发共情,正如网友所言:“英雄不会计较数字,但后人不能不算这笔良心账。” 支先生的背影消失在陵园门口时,晨光正好洒满墓碑前的苹果。这些红果映着金色曙光,像极了70年前上甘岭的黎明——那时战士用生命换日出,而今我们用甘甜告慰长眠。有孩子指着苹果问母亲:“烈士爷爷真的能吃吗?”母亲轻声答:“他们吃不到,但我们都替他们记住了。”