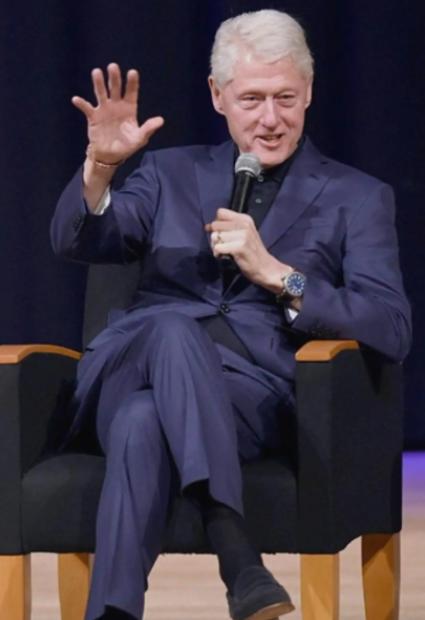

克林顿亲口承认:“当年拉中国入世是想用规则锁死中国,结果美国自己却爆了胎。”如今芯片围堵重演历史,欧洲港口堆满中国新能源车,数据证明围堵只会加速中国自研。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1999年,中国正式加入世贸组织,这是一个标志性的历史时刻。乍看之下,这是中国融入全球经济的一个巨大契机,但放在当时的国际政治和经济格局中,美国却早已在暗地里设下了一个精心布局的“规则陷阱”。 克林顿团队当年在谈判中,明确要求中国在十五年内尽量避免涉及芯片设计和汽车核心零部件,同时严格控制海外技术收购。 这听起来好像是贸易规则,但实际上,美国是在用一套看似公平的条款,试图把中国的高科技发展禁锢在特定区域,阻断自主创新的上升路径。 他们以为,通过规则和时间的限制,中国会乖乖“按剧本走”,在全球产业链上永远充当低端加工和代工的角色。 然而,美国没有预料到,中国企业并不是简单的棋子。虽然起步晚,但中国企业有着韧性和耐心。2005年开始,海尔、格力这样的家电巨头就把空调利润投入到核心零部件的研发中,尤其是压缩机这一技术难点。 压缩机在空调中占据核心价值,决定了效率、成本和产品竞争力,一旦掌握这项技术,就能彻底摆脱对外依赖。与此同时,华为也在悄悄布局芯片领域,成立海思半导体团队,不声不响地研究基站芯片。 从表面看,这些动作只是企业自主研发,但实际上,它们是在悄悄绕过美国当年的“禁区”,为未来突破打下基础。 到2010年前后,中国的自主创新开始初见成效。格力和海尔研制的空调压缩机已经可以将价格压低美国谷轮约40%,不仅节约了成本,也打破了美国企业的价格优势。 同一时期,华为的基站芯片成功取代了美国博通的产品,在全球通信市场中崭露头角。这意味着,美国当初设下的“规则陷阱”在现实面前出现了裂痕——中国不仅没有被锁死,反而逐步积累了技术实力和产业自主权。 进入2020年代,美国再次尝试技术围堵。这一次的手段更加直接和尖锐,《芯片和科学法案》的出台,以及EDA软件出口限制,让很多原本可以获取先进技术的中国企业被迫在关键环节受阻。 美国显然希望重演当年的模式:用规则和技术封锁让中国受限,让产业发展慢下来。然而,这一次,中国已经不是十多年前的自己。 华大九天、天岳先进等企业迅速响应,以自研技术攻克了关键环节。EDA软件有替代方案,制造工艺也逐步实现国产化,供应链断点被逐一补上。围堵反而成了催化剂,加速了中国企业自主创新的速度。 这一切不仅体现在芯片行业,也在新能源车领域展现得淋漓尽致。到了2024年,中国新能源车在欧洲市场的占有率已经突破25%,这在过去几乎是难以想象的。 宁德时代的电池厂投产,形成了从电池生产到整车制造的完整产业链;特来电、星星充电等企业覆盖欧洲充电网络,使中国新能源车能够在海外市场安心运营。 可以说,美国试图阻止的技术和市场扩张,不仅没有成功,反而通过中国企业自主创新和产业链整合,加速了中国的国际竞争力。 整个过程折射出一个核心逻辑:外部的封锁和压力并非总是威胁,它也可能成为推动自主研发和产业升级的动力。历史在重复,但每一次重复都在演化。 在1999年,中国被“规则锁死”的设想让美国以为稳操胜券;而到了2020年代,美国的芯片围堵再次上演时,中国已经有了更完善的产业链、更多的技术积累,以及更加成熟的创新体系。封锁和限制在现实面前,不再是阻力,而成为了加速器。 从宏观视角看,这种自我突破的逻辑不仅仅是技术层面的。它反映了中国产业发展的韧性,也折射出一个国家在面对外部压力时的战略定力。 过去,中国企业在“低利润、高投入”中坚持研发,不追求短期暴利,而是积累核心技术;现在,这种战略布局在新能源车和芯片领域得到了回报。 欧洲港口堆满中国新能源车,从某种意义上就是中国自主创新的最直观证明——当初的封锁,换来的是今日的全产业链优势。 当然,这一切并非偶然,也离不开中国在政策和市场上的支持。政府对核心技术领域的投入、对企业创新的鼓励、对海外市场的开拓,都为中国企业提供了成长空间。 企业自主创新和国家战略扶持形成合力,才使中国在面对高压封锁时,能够快速完成从模仿到自主研发的跨越。 信息来源:2025-10-28 21:43·台海网官方账号 克林顿亲口承认:“当年拉中国入世是想用规则锁死中国,结果美国自己却爆了胎。”