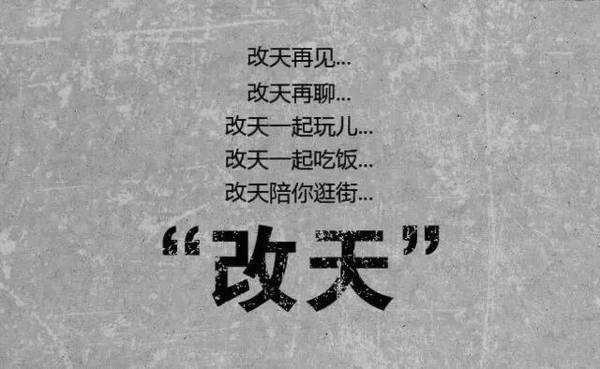

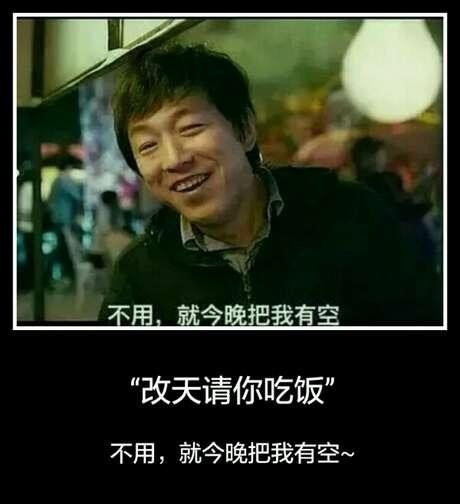

“改天”和“下次”:那些永远等不到的承诺 生活中,总有一些话,像轻飘飘的云,飘在嘴边,却难以兑现。比如“改天再聚”、“下次一定来”。这些看似普通的词语,却像一把无形的钥匙,开启了人们心底最柔软、最脆弱的那一扇门。 你是否也曾在某个阳光明媚的午后,满心期待着一场久违的相聚,却只听到一句:“改天吧!”那语气平淡,却仿佛带着一丝无法抗拒的无奈。每次听到“改天”,心里总会泛起一阵失落的涟漪。它像一只无形的手,轻轻拽走了你对未来的期待,把美好的约定变成了模糊不清的幻影。 “改天”究竟意味着什么?是忙碌的借口,是生活的无奈,还是一种习惯性的逃避?它像一面镜子,映照出我们在快节奏社会中,为了和谐、面子、避免尴尬,所作出的无声妥协。我们用“改天”遮掩内心的空虚,用“下次”掩饰未完成的期待。 日常口语:你懂的,那就是“改天”啊 哎,老铁们,你们是不是也有这样的体验?每次想约朋友吃个饭,结果对方总是说:“改天吧!”你心里那个郁闷啊,明明很想见面,偏偏就被一句“改天”给搪塞过去了。这“改天”到底啥意思?难不成是“我其实不太想见你,但又不好意思拒绝”? 其实,“改天”就像是生活中的“万能挡箭牌”。你忙、你累、你有事,没关系,下一次一定!但下一次呢?说好的“改天”是不是就像那天的天气一样,变幻莫测,永远不靠谱。 我身边的朋友也常说:“哎,咱们得找个时间聚聚,改天一定。”结果,改天变成了“永远的明天”。你们懂的,那种“明天”其实就是“永远的明天”,永远都等不到的那一天。 应用文体:关于“改天”和“下次”的社会现象分析 1. 词语定义与社会背景 “改天”和“下次”在现代汉语中,属于“模糊承诺”的范畴。它们的使用,反映出人们在面对社交压力、时间管理、情感维护时的无奈与妥协。 2. 文化心理分析 在中国传统文化中,“面子”和“和谐”极为重要。很多时候,人们会用“改天”或“下次”来避免直接拒绝,维护表面上的关系和谐。这种“善意的谎言”,虽然在短期内避免了尴尬,但也埋下了信任危机的种子。 3. 社会影响 长此以往,“改天”和“下次”成为一种习惯性的推迟,导致人际关系变得疏远。信任度降低,期待值降低,最终造成“关系淡漠”的社会现象。 艺术文体:用诗意描绘“改天”和“下次”的空虚 “改天”是那飘渺的云,遮不住天的辽阔; “下次”是那远方的灯,点不亮心的暗夜。 我们在繁忙的尘世中追逐,追逐那些未曾到来的约定, 仿佛那一抹夕阳,永远在天边,却触不到。 人生如画,“改天”和“下次”是画中的空白,留给我们无限的遐想,却也带来无尽的遗憾。 四、个人风格:我眼中的“改天”和“下次” 我一直觉得,“改天”和“下次”像是生活中的“甜蜜的谎言”。它们让我们在等待中忍耐,在失望中成长。每次听到“改天”或“下次”,我都在心里暗自叹息:又是一个没有到来的未来。 但我也相信,有些“改天”是真的在忙碌,有些“下次”是真的在筹划。只不过,时间和心情,总会让这些承诺变得模糊不清。 所以,我学会了,不再把“改天”当作借口,也不再把“下次”当作承诺。珍惜当下,才是最重要的。 五、诙谐幽默:那些“改天”与“下次”的笑话集锦 A:我们什么时候聚? B:改天吧! A:那我等你啊! B:别急,改天见! 你看,这是不是很像电影里的对白?“改天”其实就是“我还没准备好,别催我”。 还有那种经典的段子: “ 我问朋友:‘你什么时候有空?’朋友说:‘改天!’” “我心想:‘改天’是不是就是‘永远的明天’?” 这类笑话告诉我们,生活中“改天”和“下次”不仅仅是承诺,更像是一种生活的调味剂,让人忍俊不禁,也让人心生感慨。 六、总结:如何打破“永远的明天”和“未到的未来” 面对“改天”和“下次”,我们要学会: 珍惜当下,不让“改天”成为借口。 勇敢表达自己的需求,不让“下次”变成空话。 用行动证明承诺,用真心换取信任。 生活不长,别让那些“改天”与“下次”成为我们生命中的遗憾。趁现在,抓住眼前人,享受当下的温暖。 不再等待“改天”,迎接每一个“今天” “改天”与“下次”,或许只是生活中的小插曲,但它们也提醒我们:人生短暂,别让等待变成遗憾。每一个今天,都值得我们用心去过,每一个当下,都值得我们去珍惜。 所以,下次当有人说“改天见”或“下次再聊”,你可以笑着说:“没关系,今天我就来。”因为,真正的幸福,就是把握每一个当下,不让“永远的明天”成为遥远的梦。