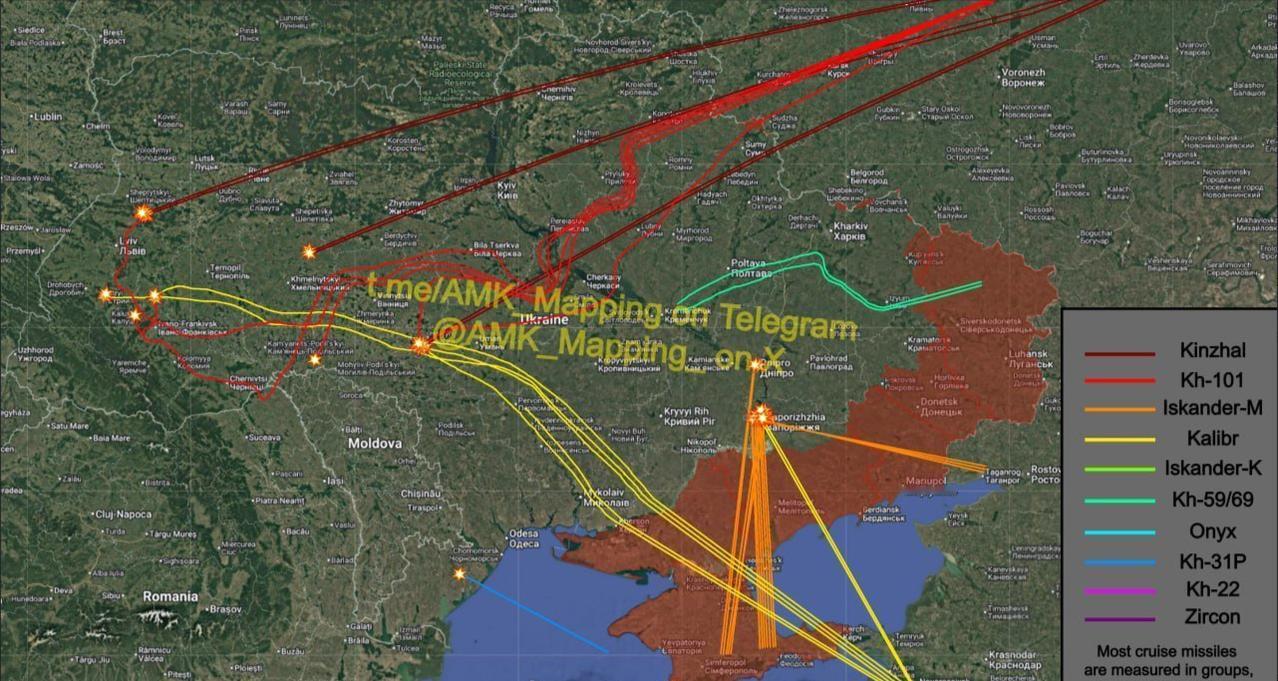

“炸!炸!炸!”当地时间2025年10月30日凌晨,俄罗斯武装部队对乌克兰全境实施了新一轮导弹与自杀式无人机轰炸。按照目前的数据,俄罗斯军队发射了61枚各型导弹。 显然这绝不是俄军一时兴起的乱炸,从61枚各型导弹的规模和8枚伊斯坎德尔-M专攻扎波罗热州第聂伯水电站的部署就能看出,这是一套经过精准计算的组合拳。 先得搞清楚,俄军为啥偏偏对水电站这种民生设施下狠手,还舍得一次性砸8枚伊斯坎德尔-M这种王牌导弹,要知道这玩意儿可不是便宜货,但跟它能达成的效果比,这笔账划算得很。 伊斯坎德尔-M这东西早就在之前的冲突里证明过自己,10月16日俄军用26枚这型号导弹炸乌克兰能源系统,乌军和北约的防空系统愣是一枚都没拦住,创下了“零拦截”纪录,这次针对水电站用8枚,显然是算准了要一击必中,毕竟水电站这种大型设施结构坚固,单枚导弹未必能彻底瘫痪,多枚齐射才能确保报废。 再说说伊斯坎德尔-M的硬实力,别以为导弹就是傻大个直着飞,这玩意儿精得很,末端能释放假诱饵,还能做30G的规避机动,就像跟防空系统玩捉迷藏,等你雷达锁定的时候它早变轨了。 更关键的是它还有雷达吸收涂层,在“爱国者”雷达上的反射面积小了六成,相当于把自己藏起来打偷袭,乌军那些北约援助的防空系统大多是老款的PAC-2,只能预判固定弹道,碰上这种会“跳舞”的导弹根本没辙。 美国倒是有PAC-3升级包,可软件适配要等三个月,还得美军技术员亲自来调,等乌克兰用上的时候,俄军的新战术恐怕又出来了,要知道俄军差不多每两周就能换一套新打法,北约这种官僚主义的升级速度根本跟不上。 这次行动的战术设计也透着精明,大概率是沿用了之前屡试不爽的“无人机耗弹+导弹攻坚”套路,先派一堆自杀式无人机飞过去,让乌军的防空系统忙着拦截,把弹药耗得差不多了,再发射导弹趁虚而入。 10月中旬那次袭击就是这么玩的,320架无人机先当炮灰,后面37枚导弹跟着补刀,乌军的“爱国者”全线吃紧,雷达被低空无人机牵制,根本锁不住高速突防的导弹,乌克兰空军发言人伊赫纳特自己都承认,这种导弹末段突然俯冲偏转,常规拦截手段完全没用,算法都跟不上。 这次61枚导弹搭配自杀式无人机,这套组合拳打出去,乌军防空系统能撑住才怪,更别说精准命中水电站这种高价值目标了。 为啥非要盯着扎波罗热州第聂伯水电站?这可不是随便选的目标,能源战从来都是俄军的拿手好戏,用低成本导弹打高价值能源设施,性价比高到离谱。 伊斯坎德尔-M一枚造价不到两百万美元,可一座水电站的投资动辄几十亿,炸掉它不仅能让扎波罗热地区电力瘫痪,还会影响周边的工业生产和居民生活。 10月16日波尔塔瓦的天然气站被炸后,输送到欧洲的天然气量直接掉了三成,哈尔科夫热电厂停工导致两百万居民取暖成问题,乌克兰能源部长当时就说全国发电量只够用18天,只能把核电站当备用电源。 这次炸掉更大的第聂伯水电站,后果只会更严重,发电量锐减不说,可能还会影响灌溉和航运,相当于直接掐住了乌克兰的能源命脉,削弱它的战争潜力和民众意志。 再看俄军对扎波罗热市和第聂伯罗彼得罗夫斯克发射的7枚伊斯坎德尔-M,不用想也知道大概率是冲着发电站、变电站去的,这是要把能源打击进行到底。 毕竟打蛇打七寸,能源就是乌克兰的七寸,没有电,防空雷达转不动,工厂开不了工,居民生活乱套,时间长了别说抵抗,维持基本秩序都难。 北约那边看似喊得凶,实际根本靠不住,波兰总统在欧盟峰会直接说联合防空盾计划行不通,德国总理还怕刺激俄罗斯不敢硬刚,美国承诺的十套“爱国者”要到2026年才能交付,这远水解不了近渴,之前乌克兰已经丢了三套“爱国者”,北约补充的速度还赶不上损失的。 俄军显然摸透了北约的软肋,趁你防空薄弱的时候集中火力打能源,这种打法看似简单粗暴,实则精准拿捏了战场的主动权,61枚导弹砸下去,不仅炸掉了乌克兰的设施,更炸出了北约防空体系的漏洞和内部的分歧,这才是最致命的。