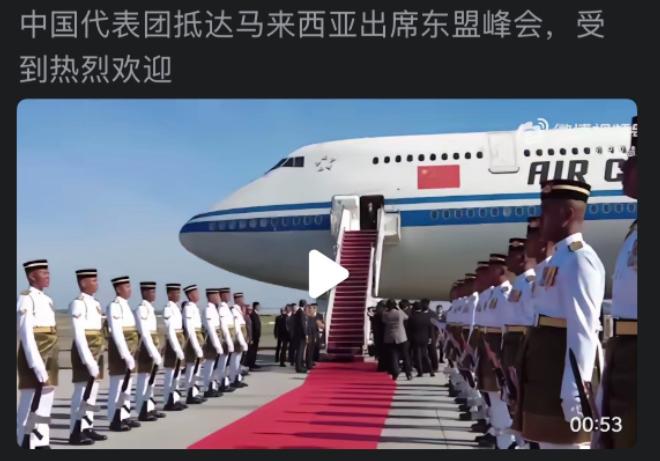

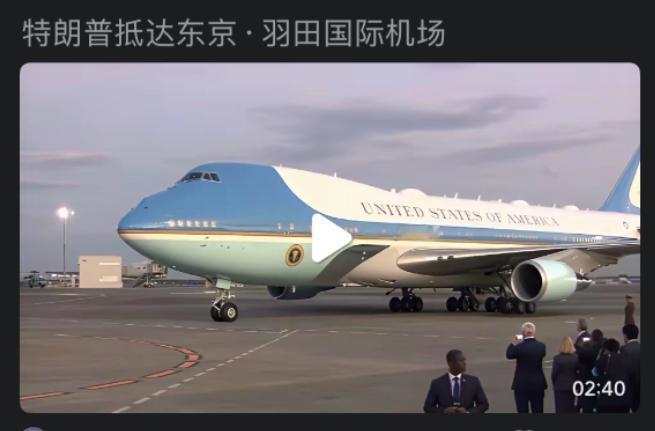

虽然中美分歧很多,但有一点是一致的,就是出访的专机都是波音747,波音747有四个发动机,安全冗余较高。波音747很好辨认,头上有个明显的鼓包。 这个标志性的"鼓包"里藏着航空史上的革命性设计。上世纪六十年代,泛美航空向波音公司抛出惊世难题:要造出能装400人的客机。当时主流客机载客量不过百人,波音工程师盯着图纸发愁时,军方又抛来新订单——需要能运载洲际导弹的大型货机。 双重压力下,设计师们做了个大胆决定:把驾驶舱往上抬,在机头硬生生"挖"出块空地。这个看似简单的改动,让波音747的机头舱门能直接吞下整辆吉普车。越南战争期间,美军用这款飞机运坦克的画面震惊世界,更让波音公司意外收获军方大单。 但真正让747封神的,是1969年那场跨洋首航——当这个身长70米、翼展近60米的"空中巨无霸"载着331名乘客从纽约飞抵伦敦,整个航空业都意识到:民航业正式进入巨型机时代。 四台发动机的配置藏着工程师的生存智慧。七十年代初,某中东航空公司曾发生惨剧:双发客机因发动机故障坠毁。这起事故让航空界重新审视安全标准,波音747的四发设计恰好契合时代需求。 即便两台发动机同时停转,剩余动力仍能维持飞行,这种冗余设计让政要们坐得安心。美国总统专机"空军一号"正是看中这点,直接把两架747改造成移动白宫。 这款飞机的命运轨迹,恰似一部微缩的全球化史。苏联曾试图用伊尔-86抗衡,但因技术缺陷折戟沉沙;欧洲空客A380虽在载客量上超越,却因运营成本过高逐渐退出主流市场。 唯有波音747在半个世纪里不断进化,从最初的全客机到如今的客货混装型,从政要专机到货运霸主,始终占据着航空业的特殊生态位。 有趣的是,这款美国制造的飞机,机身里流淌着全球血液。日本企业供应机翼部件,意大利公司打造内饰,中国工厂生产方向舵。 当各国领导乘坐着"全球组装"的747进行外交斡旋时,飞机本身已成为全球化最生动的注脚。这种吊诡的和谐,或许比任何外交辞令都更能说明问题:在竞争与合作交织的今天,某些领域的默契比分歧更值得玩味。 如今站在机场跑道边,看着这些头顶鼓包的银色巨鸟起降,总让人想起冷战时期的经典画面:美苏领导人的专机在机场擦肩而过,机翼投下的阴影笼罩着同一片土地。 半个多世纪过去,世界格局天翻地覆,但波音747依然穿梭在各大国首都之间。这或许暗示着:在人类尚未找到更好的沟通方式前,这些翱翔天际的钢铁巨兽,仍在默默维系着某种脆弱的平衡。 下次当你在机场看到这个头顶鼓包的庞然大物时,不妨多看两眼。它承载的不仅是数百名乘客,更是一个时代的记忆与隐喻。在这个充满变数的世界里,或许正是这些看似笨拙的"大块头",在不经意间维系着世界的微妙运转。 你觉得,未来还会有新的飞机取代波音747,成为新的国际默契象征吗?