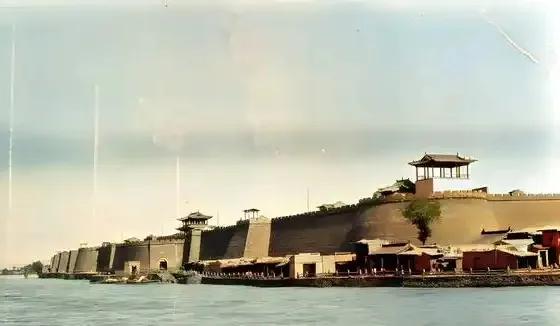

[太阳]1955年,大陈村全部1.7万村民被老蒋用美舰分四批带走。一路上,村民身上被别着白布条以便于区分,手拿肩扛着国民党旗子和老蒋头像。 1955年1月18日,一江山岛的失守动摇了国民党在浙江沿海的最后防线,面对解放军的兵锋,蒋介石最终在台北拍板,决定将岛上所有军民悉数撤往台湾。 这项代号“金刚计划”的行动,在执行层面高度依赖外部力量,美国第七舰队出动超过一百艘舰船与四百架飞机组成的庞大编队集结于东海,为这场大撤退提供武力护航,解放军则遵从上级命令,全程未进行军事干扰。 在如此规模的行动中,如何高效转移超过一万七千名居民,成为2月2日抵达大陈的现场总指挥蒋经国面临的核心难题。 于是,白布条应运而生,它与被要求携带的国民党旗帜、蒋介石画像一道,构成了撤离现场的视觉政治。 布条上标注的个人信息是高效管理的工具,确保在分批登船时无人遗漏,同时,它也是服务于国民党宣传的道具,旨在向世界展示一场“军民同心”的场面,以掩盖其军事上节节败退的窘迫。 这块布条对岛民而言,更意味着一种身份的强制剥离,长久以来,大陈岛的居民世代以捕鱼为生,生活与海洋、故土有着紧密的联结,这场突如其来的“搬家”令他们措手不及,心中充满迷茫与被动的无奈。 国民党士兵挨家挨户的通知,伴随着每人仅限一件行李的严苛规定,迫使他们将锅碗瓢盆等家当就地掩埋,亲手斩断了与过去生活的物质联系,在他们离开前,国民党军还炸毁了岛上部分设施并布设地雷。 从2月8日开始的撤离过程中,码头上排队等候的人群弥漫着沉重的气氛,白布条是他们登上运输舰的唯一凭证,却也宣告了他们“大陈渔民”身份的终结,在摇晃的船舱里,许多人默默流泪,没人知道何时能重返故土。 他们被安置在临时搭建的“大陈新村”,人均居住面积仅三平方米的土坯房,是蒋介石“一年准备,五年成功”反攻口号下的产物。 这种短视的安置策略,使得村落很快就墙体开裂、屋顶漏水,蚊虫滋生,不适宜人居,他们的存在似乎也被视为一种权宜之计,更深的困境在于身份的悬置,他们讲着不被理解的台州方言,在文化隔阂中备感孤独。 昔日的渔民技能在新环境中毫无用武之地,只能转而从事繁重的体力劳动,1975年,蒋介石的去世彻底击碎了返乡的梦想,村里哭声一片,乡愁自此沉淀为一种文化基因,在两代人之间流传。 直到1987年两岸开放探亲,一些白发苍苍的老人才终于有机会踏上归途,完成了那块白布条未尽的旅程,回望历史,那块小小的布条,不仅标记了一场仓皇的撤退,更是一个时代里,普通人命运漂泊、身份破碎的沉痛缩影。 信息来源:百度百科《大陈浩劫》