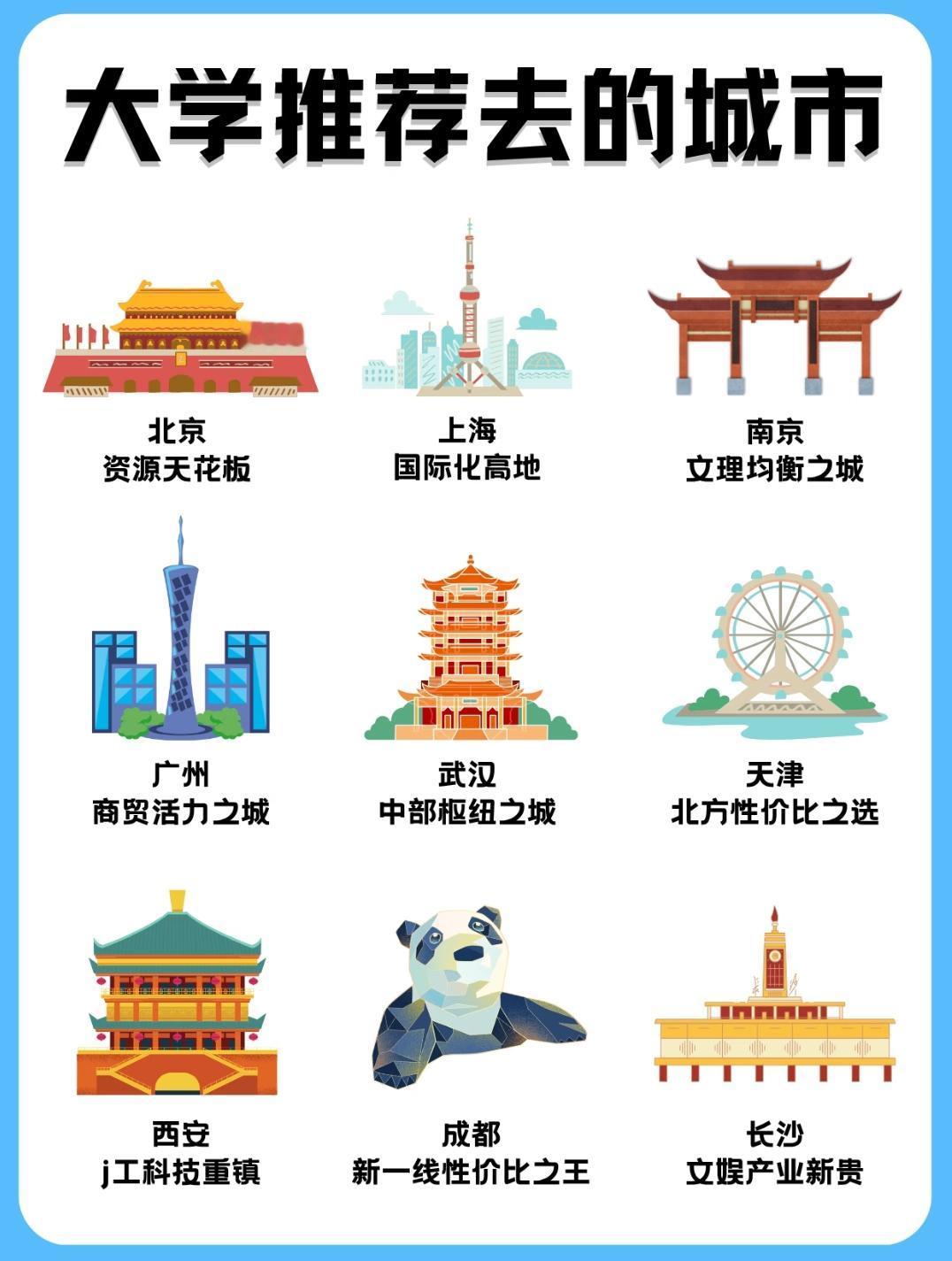

读大学选这些城市,藏着比“学校排名”更实在的成长底气 看这张“大学推荐去的城市”图,突然懂了为什么有人说“选大学,其实是选城市”——北京的资源、上海的国际化、南京的文理均衡,每座城给的“养分”,比课本里的知识更具体。 北京是实打实的“资源天花板”。清北、人大这些名校扎堆,高校实验室能对接国家级项目,一场讲座就能碰到行业顶尖学者,甚至实习都能进部委、央企的核心部门。有个在北大读社科的学生说,他大三时跟着导师做的课题,直接被某部委采纳成了政策参考——这种“学校-资源”的无缝衔接,只有北京能给。 上海的“国际化高地”不是虚的。复旦、上交的学生,大二就能去跨国企业做实习,学校的交换项目能直接对接欧美顶尖高校,连街上的便利店都能碰到用英语交流的留学生。在上海读大学,哪怕没出过国,也能摸到国际行业的门。 南京是“文理均衡”的温柔。南大的文科、东南的工科,南航南理工的特色专业,凑成了“不偏科”的高教生态。在这里读书,既能泡在南大的图书馆里读古籍,也能去东南的实验室里做科创,连城市的氛围都是“既有夫子庙的烟火,也有软件园的朝气”。 广州的“商贸活力”是写在骨子里的。暨大、广外的学生,大二就能去广交会当志愿者,大三进跨境电商公司做运营,毕业时手里的实习经历能攒满一页纸。这座城不缺机会,缺的是敢闯的年轻人——哪怕是普通院校的学生,也能在批发市场、电商园区里找到自己的位置。 武汉是“中部枢纽”的便利。武大、华科的学生,坐高铁半天能到北上广,实习不用挤春运;本地的光谷攒着一堆科创企业,应届生起薪不比一线城市低多少。更实在的是生活成本——一碗热干面几块钱,租房能住得比上海宽敞两倍,刚毕业的学生不用把工资全砸在生活开销上。 成都的“新一线性价比”最圈粉。川大、电子科大的学生,既能享受新一线城市的商业配套,又不用承受北上广的压力。实习能进本地的互联网大厂分部,周末能去青城山放空,连找工作都有“留在成都”的底气——毕竟这座城的产业在涨,生活节奏却没乱。 长沙的“文娱新贵”属性越来越明显。湖大、中南的学生,能去芒果台做综艺实习生,能进本地的新媒体公司做内容,连城市里的咖啡馆都飘着“创意”的味道。在这里读大学,哪怕学的是工科,也能沾点文娱产业的光。 但这些城市的“优势”,真的能适配每个学生吗?比如北京的资源虽好,却容不下想“慢下来”的人;上海的国际化虽香,却会让习惯了烟火气的学生觉得疏离;成都的性价比虽高,却可能满足不了想闯顶尖行业的野心。 选大学城市时,到底是优先蹭城市的“红利”,还是先想清楚自己要的“生活节奏”?这或许是比“城市标签多亮眼”更重要的事——毕竟,大学四年的成长,从来不是城市给的,是你和这座城互相适配出来的。全国大学分布图 全国高校分布 选择院校 全国最佳城市 考大学攻略 选择院校 高校选择

用户10xxx44

没深镇吗?深吹表示非常不认同哦