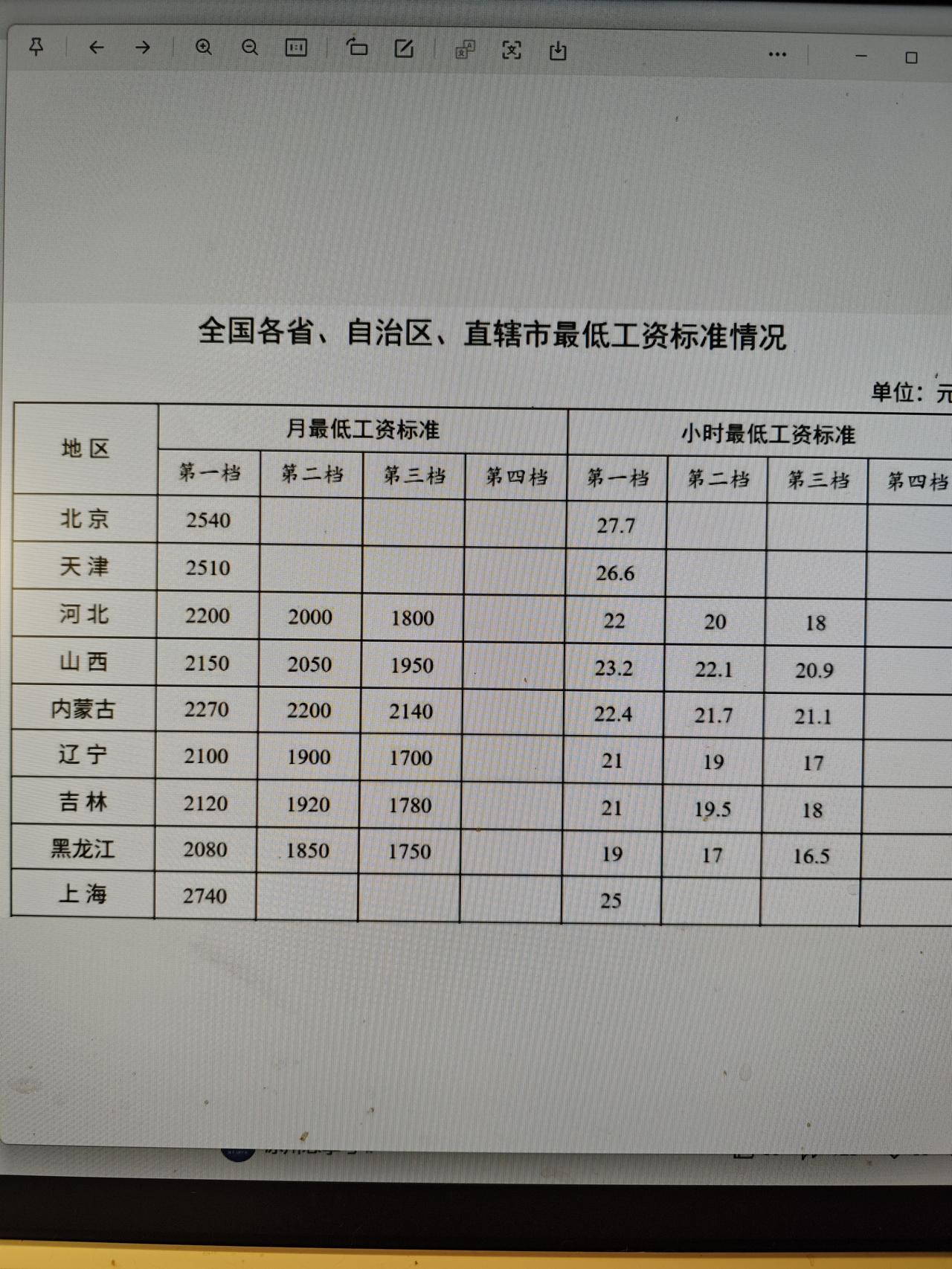

说说最低工资标准 最近在网络上看到了各地公布最低工资标准,月最低工资标准有四档,同样,小时最低工资标准也有四档。 粗略看了看,中西部地区最低工资增加相对较多,而东部地区最低工资调整相对较小。或许,这是对多年来调整的“补课”吧。 按照月最低工资标准来看的话,青海省最低,只有1880元,而上海市最高,高达2690元。也就是说,差距为1.4倍。 不过,若是有企业按照这样的最低工资标准,来在市场上招聘员工的话,恐怕未必会有人应聘。比如说,2690元/月,在上海工作,怎么可能呢? 显然,就是说,这样的最低工资标准远远低于市场的实际工资水平。那么,制定这样的最低工资标准,有啥意义呢? 还是有的。比如说,“灯塔效应”。有这个最低工资标准,对各地就业市场是一种参考或者督促。最低工资都这样了,怎么还敢比不上呢? 要知道,这可是“标准”。不敢说,这个工资标准是“政府”强制执行吧,起码也是非常重要的参考。查资料,国外最低工资标准早就有了,我国是从2004年开始制定并公布的。 理论上如此,但是,实际上呢?最低工资标准犹如“鸡肋”一样,所谓的“食之无味弃之可惜”。 曾经看到过,有段采访早上某地灵活就业市场的视频,印象深刻。大清早,当地就聚集了很多50岁以上的“农民工”。有的吃了早饭,有的没吃。 他们有个共同特点就是,建筑上没活了,就想依靠“瓦工、水工、电工”等“技术”找活干。甚至,也有很多明显老像,但声称不到60岁的人。 从他们聊天中,能够听得出,只要有活干,多少给个“饭钱”就行。要求并不高,可惜常常是找不到活干。 到此,或许经济学理论完全能够说明吧。比如说,劳动力工资取决于劳动力市场的供给与需求。要多少工资,取决于对劳动者的需求。 需要劳动者的企业多了,这水涨船高之下,劳动者工资自然就高。而在经济下行期,比如说房地产“低迷”的现在,曾经容纳的大量“农民工”,只好成了灵活就业者。 灵活就业者的他们,别说最低工资标准了,就是能够有活干,能够“糊口”就已经很艰难了。 何况,最低工资标准还限制了低劳动能力者的“就业”。本来,指望着降低工资,有个工作就好,但当有标准时,就意味着这些人的“失业”。 当然了,各地最低工资标准还是要有的。最起码,制定这个标准,也就是干这些工作的人员与机构,还是因此能够存在,或者说有价值的嘛。