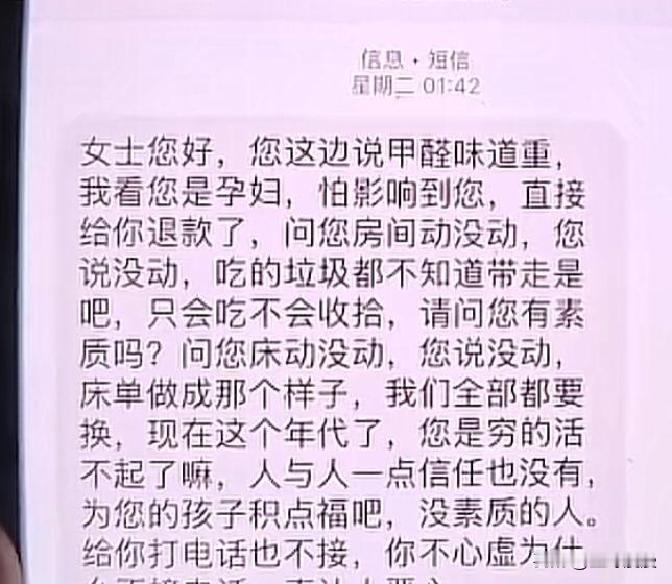

这件事乍一看是个平常的消费者与服务方纠纷,但深入思考,隐藏着让人值得反思的复杂人性与社会生态。 先来看事件开端:吴先生和临产的妻子入住一家酒店,因房间气味难闻决定退房。对服务行业来说,退款本是解决问题最直接的方式,也的确体现了酒店前台的专业与人性。但当退房背后的“真相”被拆穿时,一场人性修罗场就拉开了序幕。床铺被动过,垃圾留下——这些细节横亘在酒店员工和顾客的诚信之间。就在这个裂缝中,小姑娘的情感交织了道德观与职业操守,短信里的“活不起”更像是压抑多日的情绪喷发,不仅带有怨怼,更藏着一丝难言的愤怒。 打破固有认知,真正让人细思极恐的不只是孕妇与酒店之间的不愉快,而是旅途中的“无形规则”:在信任的桥梁上,不少消费者会顺着所谓弱势群体的光环行事,而服务方出于身份和舆论考量,往往选择默默承受。这种“不想惹麻烦”的态度,看似化解了矛盾,实则吞掉了公平。前台姑娘因轻信对方言语而得贴上自掏腰包的标签,此后愤怒之余挑衅对方,这是一次情绪的诉求,也是一种社会心理的真实反映。 从全新视角孕妇的特殊身份与商家的“超常礼遇”形成冲突,放大了。深层次剖析,我们会发现问题的共性:富有攻击力的消费者与逐渐弱化权力的服务行业迎来了诞生“矛盾型平台关系”的时代。如今,每一次商家委曲求全都可能被视为“理所当然”,而任何小失误则容易被赋予不对等的放大镜效应。这名酒店前台的辞退,更指向了一个急需独立思考的现象:职业伦理不应该被吃人流量所裹挟,这不是“粉丝经济”,而是人的价值的露骨衡量。 未来呢?也许服务业需要重新定义规章细则,不再一味“佳人政策”,学会在人情与规矩之间找到平衡。对消费者来说,也该多思考并警惕情绪驱使下的所作所为:倘若我们可以少些“维权表演”,多些诚信合作,是不是人与人之间的桥梁就能少些裂缝呢? 这段纠纷争议的背后,本质上是没人能承受“过度善意”产生的后果。利益得失是故事发展驱动力,而情感共振才是该话题的核心反思。一切,究竟是该归咎于规则缺失,还是人性缺口? 这,留待我们每个人去思考