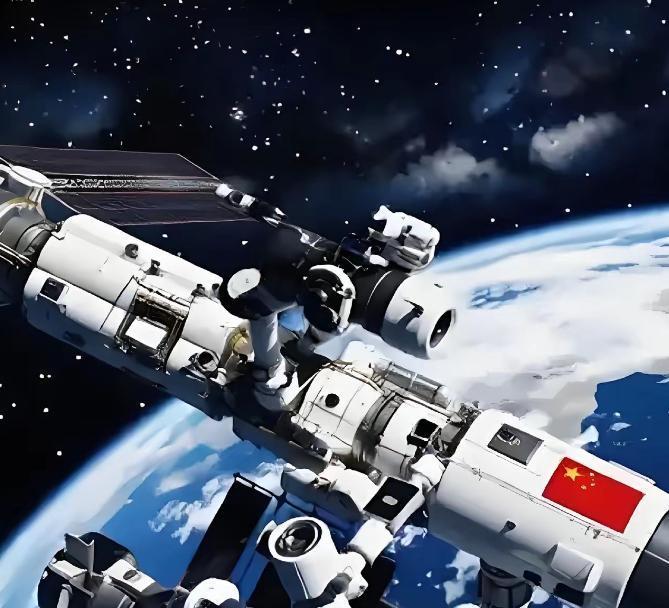

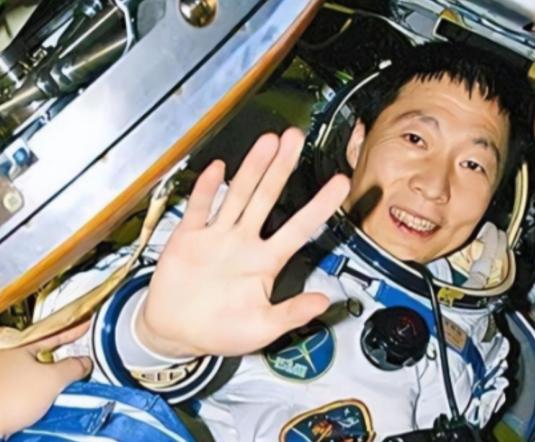

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大!说白了,现在不提中国空间站根本不是因为拿不出手。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 最近好像确实很少在热搜上看到中国空间站的消息了,有人开玩笑说是不是因为拿不出手才不提了。但你要是真去了解下实际情况,可能会发现完全不是这么回事——不是不提,而是人家早就进入了稳步发展的阶段,没必要天天挂在嘴边宣传了。 先说说已经运行了二十多年的国际空间站。这座1998年就开始在轨组装的“太空老宅”,原计划服役到2024年,后来勉强延寿到2030年。但这些年光是媒体报道的漏气事件就不下五六次,去年俄罗斯舱段的裂缝问题还闹得沸沸扬扬。 更别提老化的太阳能板供电不足、计算机系统时不时卡顿这些陈年旧疾。说句实在话,就像开了三十万公里的老车,虽然还能跑,但维修费越来越贵,性能也大不如前。 反观中国空间站,2022年才完成全面建造,相当于刚交付的精装新房。最让人眼前一亮的是它采用的霍尔推进器技术。 传统化学推进器好比开着油耗高的越野车上太空,每次补货运费都要烧掉十几吨燃料。而霍尔推进器就像新能源电车,虽然起步慢些,但特别省电——据说每年能节约14亿元的燃料成本。这笔钱要是用在科研上,够再开展三四个大型实验项目了。 说到科研,可能很多人不知道,天宫空间站去年刚完成第181项实验。神舟十九号带回来的25类实验样本里,最让科学家兴奋的是在太空环境中发现的全新微生物“天宫尼尔菌”。 这种在宇宙辐射环境下依然茁壮成长的微生物,说不定哪天就能帮我们研发出新一代抗菌材料。就像当年青霉素的发现一样,很多重大突破往往始于偶然。 更值得关注的是,中国空间站正在把目光投向更远的深空。神舟二十号的航天员最近半年都在测试各种深空探测技术,包括长期失重环境下的人体机能变化、太空辐射防护等关键课题。 这些研究看似遥远,实则是在为将来的月球基地、火星登陆做准备。就像登山运动员在海拔5000米营地做的高原适应训练,都是为了冲击顶峰在做准备。 其实最体现格局变化的,是那个由17国共同参与的国际月球科研站计划。俄罗斯、巴基斯坦、阿联酋这些国家的航天机构都签了合作备忘录,欧洲空间局也有科学家以个人身份参与。 这种开放态度很有意思——当年国际空间站把中国拒之门外,现在倒过来成了中国主导国际月球合作,这其中的转变耐人寻味。 当然也要客观看待,国际空间站积累的三十年运营经验确实宝贵,比如他们处理过的数十次紧急故障、长期太空医疗数据都是人类共同的财富。中国空间站虽然在技术上有后发优势,但在团队协作、应急处理这些需要时间沉淀的领域,还有很长的路要走。 不过发展节奏确实不同。国际空间站像是个进入退休倒计时的老师傅,靠着丰富经验在维持运转;中国空间站则像是刚毕业的博士生,带着最新技术轻装上阵。一个在思考如何体面退役,一个在规划怎样走得更远。 所以不是大家不提中国空间站,而是它已经过了需要靠刷存在感证明自己的阶段。就像你不会天天发朋友圈说“今天又准时上班了”一样,常态化运行本身就是最好的状态。 现在航天员的在轨轮换、物资补给都按部就班,各种实验项目有序开展,反而说明整个系统进入了成熟期。 下次再听到有人说“怎么不提中国空间站”,不妨告诉他:停靠在杭州西湖边的纯电动游船不会整天鸣笛,但谁都知道它代表着更清洁的未来。 中国空间站现在做的就是默默积累,等着在合适的时机,给世界一个更大的惊喜。