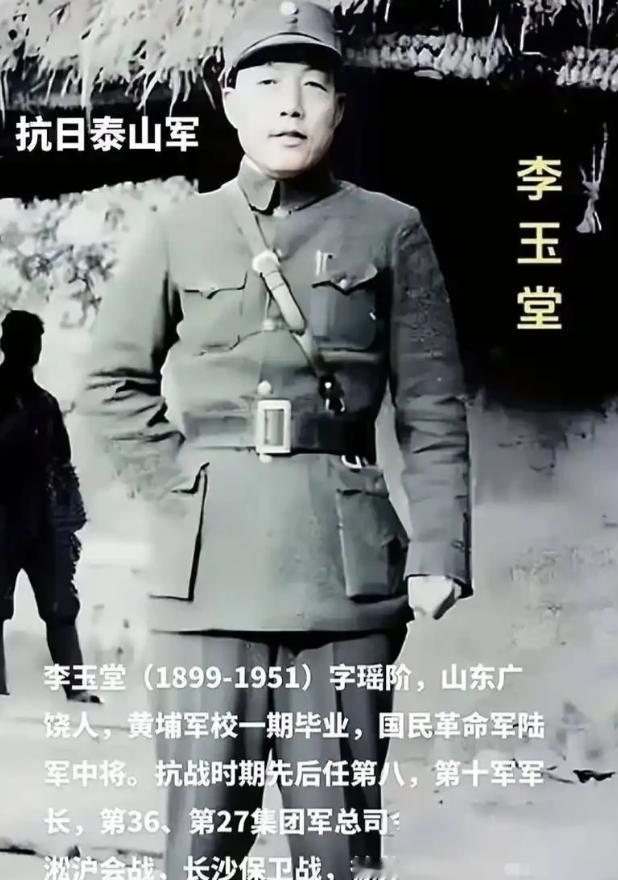

1951年2月5日,血战长沙的李玉堂被枪杀于台北碧潭刑场。临死前,蒋介石亲自在判决书上批了一个“耻”字,而李玉堂同样高呼:一生为国,如此下场,心有不甘! 李玉堂是个正儿八经的山东人,1899年生在广饶,家境殷实,从小就读私塾,后来考进山东省工业专门学校。 可他不想安安稳稳当个工程师,他眼里看不惯的,是军阀混战、百姓流离。 1921年,他跑到山西,投奔阎锡山,想着从军救国。 结果半年不到就灰溜溜回了家——腐败透顶,真不是他待的地儿。 直到1924年,他才找到真正的方向:黄埔军校。一期生,和李延年、蒋先云是同学。 黄埔毕业后,他一路升得快。北伐打得猛,剿匪干得狠,30岁不到就当上了旅长。可他最拿手的,还不是打内战,而是打日本人。 1937年,淞沪会战打响。他带兵上前线,硬是顶住了日军的机械化进攻。 台儿庄更是打出了名堂,一仗下来,"泰山军"的绰号就这么来了,那是他当年在棺材山死守七昼夜换来的。 但李玉堂的高光时刻,还得看长沙。 那会儿,长沙三打三胜,外人只知道薛岳指挥得好,可前线最危险的地方,站的是李玉堂。 第一次长沙会战,他利用马鞍山的地形,打了个漂亮的反包围。 第二次,日军强行突破,他亲自上阵指挥环形火力网,三面夹击。 第三次最猛,他明知道要调职,却硬是赖在长沙,说:“我不守,这仗就打不赢。” 他封港拆桥,誓师大会上说:谁退一步,军法处置。血战七天,歼敌六千,俘两千。长沙大捷,铁血打出来的。 1945年抗战胜利,他升任二十七集团军总司令,驻军广西。可从那以后,他心气儿就变了。 内战爆发后,他被调到兖州,攻打解放区。可他打得不积极,甚至多次拒绝进攻命令。 有人说他是看透了国民党的腐败,也有人说他是心灰意冷,伤了心。 但不管怎么说,他打仗的劲头没了,开始想着别的出路。 1950年,他在海南当防卫副总司令。这时候,他的妻子陈伯兰和内弟陈石青,已经是中共地下党了。 他们劝他起义,说组织会派人来接应。李玉堂答应了,还派代表李云涛去广州见叶剑英。 叶剑英当场点头,承诺只要起义成功,海南军政委员会副主任就是他的。 可问题来了。 战事紧急,海上封锁,指令压根没送到。李玉堂这边等不到指示,那边解放军已经打过来了。他只能跟着国民党残兵撤到台湾。 到了台湾,本以为还能混口饭吃,结果半路出事了。 1950年底,他的内弟陈石青身份暴露,被抓了。审讯中供出了一切。李玉堂和妻子陈伯兰很快也被捕。 审判的过程不长。原本判了十五年徒刑,可没想到蒋介石亲自翻了案,在判决书上写了一个“耻”字。 意思很明显:你是我嫡系将领,居然想带兵起义,太丢人了。 于是就有了1951年2月5日那一幕。 台北碧潭刑场,风很冷,天很灰。李玉堂走上刑场,回头看了一眼站在身边的妻子,说了最后一句:“国家如此对我,于国家何益?”然后,枪响了。 他曾是抗战英雄,三战长沙,血染沙场;可最后却死在自己人手里,只因为他想把枪口调个方向。 几十年后,风向变了。 1983年7月,山东省人民政府报请国务院,正式追认李玉堂为革命烈士。 理由很明确:他曾参与策反,虽未成功,但动机明确,立场坚定。 文件下达那天,李家的后人哭了。有人把李玉堂当年写给儿子的信拿出来,那上面写着:“若有一日,能归祖国土,愿葬我于徐州云龙山。” 可惜,他的骨灰早已无处可寻。