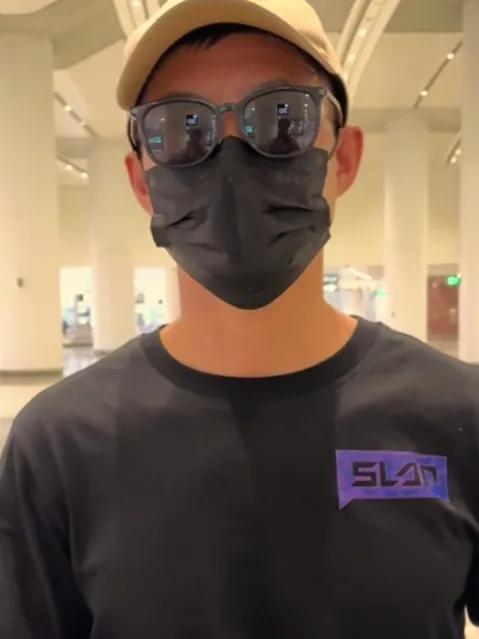

赵鸿刚戴着墨镜接受采访,不停的擦眼泪,你怎么看? 2025年11月4日,祁家通背拳第九代传人赵鸿刚的赛后采访镜头让全网揪心——身高1米83的他穿着黑色武术服,肩背宽厚如铁塔,常年习武练出的块状肌肉将衣服撑得轮廓分明,可此刻这具“硬汉躯体”却止不住地发颤。36岁的他始终戴着深色墨镜,镜片后的双眼被泪水浸得通红,手指反复擦拭眼角时,指节处因常年劈砖留下的厚茧格外显眼,一句“眼球一动就像针扎”的哽咽,道尽了赛场背后的伤痛与委屈。这并非硬汉的软弱,而是传统武者在现代竞技中的无奈缩影,所有细节均有主流媒体报道佐证。 武者底色:从民间磨砺到非遗传承 公开信息显示,赵鸿刚的武术启蒙始于青少年时期。早年他曾辗转多地谋生,做过保安、工地工人,也当过动作替身与跑酷教练——常年的体力劳动让他皮肤黝黑,脸上带着几分风霜刻下的棱角,但眼神里始终透着一股不服输的执拗。生活的奔波从未让他放弃对力量与技艺的追求。关于出生地,虽有甘肃陇南、山东莒县(与临沂地域相邻,常被关联提及)等不同表述,但核心轨迹清晰:2020年,他拜入河北保定“鸽武缘”门下,正式习练祁家通背拳。每日清晨五点的劈砖、沙袋训练,让他将通背拳“放长击远”的精髓融入筋骨,更凭借徒手掰弯扳手、指节开易拉罐等硬核技艺,在短视频平台收获两百万粉丝,成为网友口中的“扳手哥”。镜头里,他常穿着宽松的练功服演示技法,掌风掠过空气时带着呼啸声,笑起来露出一口白牙,反差感让非遗武术重新变得鲜活。 冒险出征:非遗传人为何站上“暴力擂台” “通背拳是花架子?敢去扇耳光大赛试试!”网友的挑衅留言,成了赵鸿刚踏上沙特赛场的导火索。练拳二十余年的他,记着师傅“武者当直面挑战”的教诲,更想借国际舞台证明传统武术的实力。 这场让他负伤的赛事,起源于2010年俄罗斯西伯利亚的民间“力量秀”,后被包装成职业联赛——选手双手背在身后,轮流用掌根击脸,禁止躲闪格挡,胜负全凭掌力与抗击打能力,医学界数据显示其脑震荡发生率高达78.6%。赵鸿刚赛前仅知基础规则,未做针对性训练,更未料到对手会违规转腰发力。比赛画面里,他站在擂台中央时腰杆挺得笔直,可当对手的手掌重重砸在他脸上,他的身体猛地晃了晃,却硬生生咬着牙没后退,直到第三回合因伤势过重倒下。最终,他右眉弓缝合5针、颧骨骨折,被医护人员搀扶着离开赛场时,仍不忘回头看了一眼擂台。 泪水背后:伤痛、愧疚与传承之困 采访中的泪水,首先是生理伤痛的本能反应——眼部创伤引发的畏光、泪液失控,让墨镜成了必需的防护。他摘下墨镜时,右眉弓处的缝合线像一道深色的印记,眼角还泛着未消退的红肿,说话间偶尔会下意识地揉眼睛,却又因疼痛猛地缩回手。更深层的,是心理的复杂滋味:2024年东京赛事中,他KO日本选手成为首位跻身世界排行榜的中国运动员,那时他在镜头前高举双臂,黝黑的脸上满是骄傲;此次却因对手违规与规则不熟失利,“对不起支持我的人”的哽咽,藏着武者对荣誉的敬畏。 这泪水更照见国内武术爱好者的共同困境:近年来民间武术赛事稀缺,多数人只能将武术作为强身健体的方式,缺乏展露技艺的正规平台。像赵鸿刚这样的传承人,竟需远赴海外,在风险极高的“另类竞技”中寻找证明机会,这份无奈,正是武术传承的现实短板。 结语 赵鸿刚的眼泪,不是认输的信号,而是对武术赤诚的流露。这个皮肤黝黑、肩背宽厚的汉子,用布满老茧的双手守护着非遗的火种,也用伤痛证明了武者的尊严。他的故事提醒我们:传统武术的生命力,不该靠“以伤博关注”延续。当更多正规民间赛事搭建起来,当传承人们不必再用极端方式寻求认可,武术这门古老艺术,才能真正在当代扎根生长。 本文信息来源:中华网、大象新闻、搜狐网相关报道 网络截图