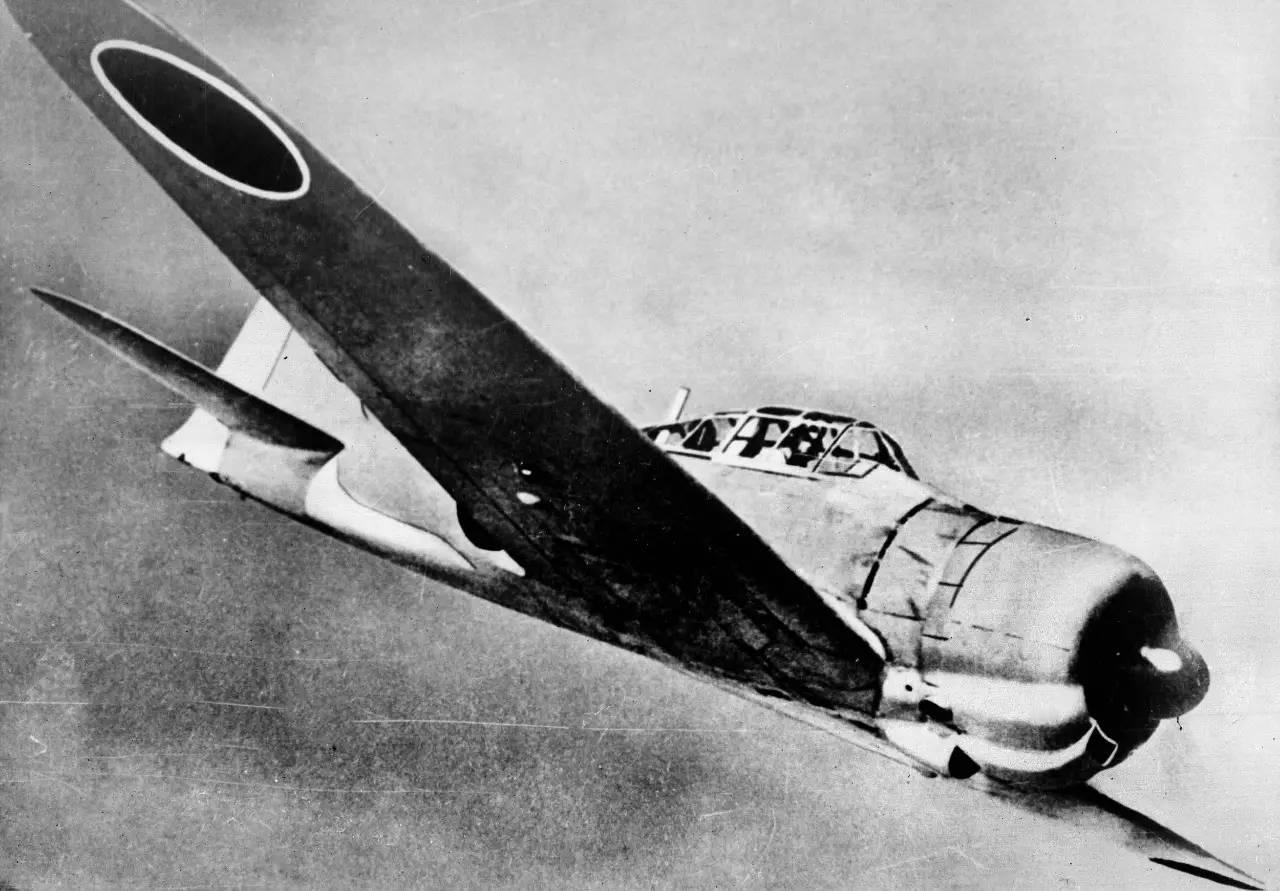

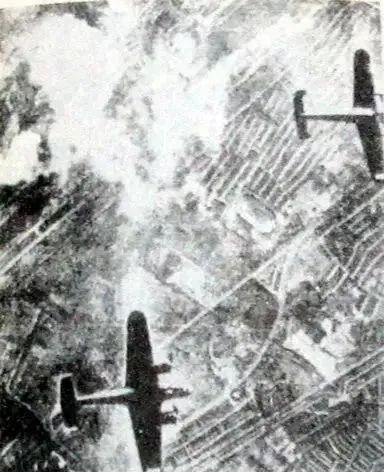

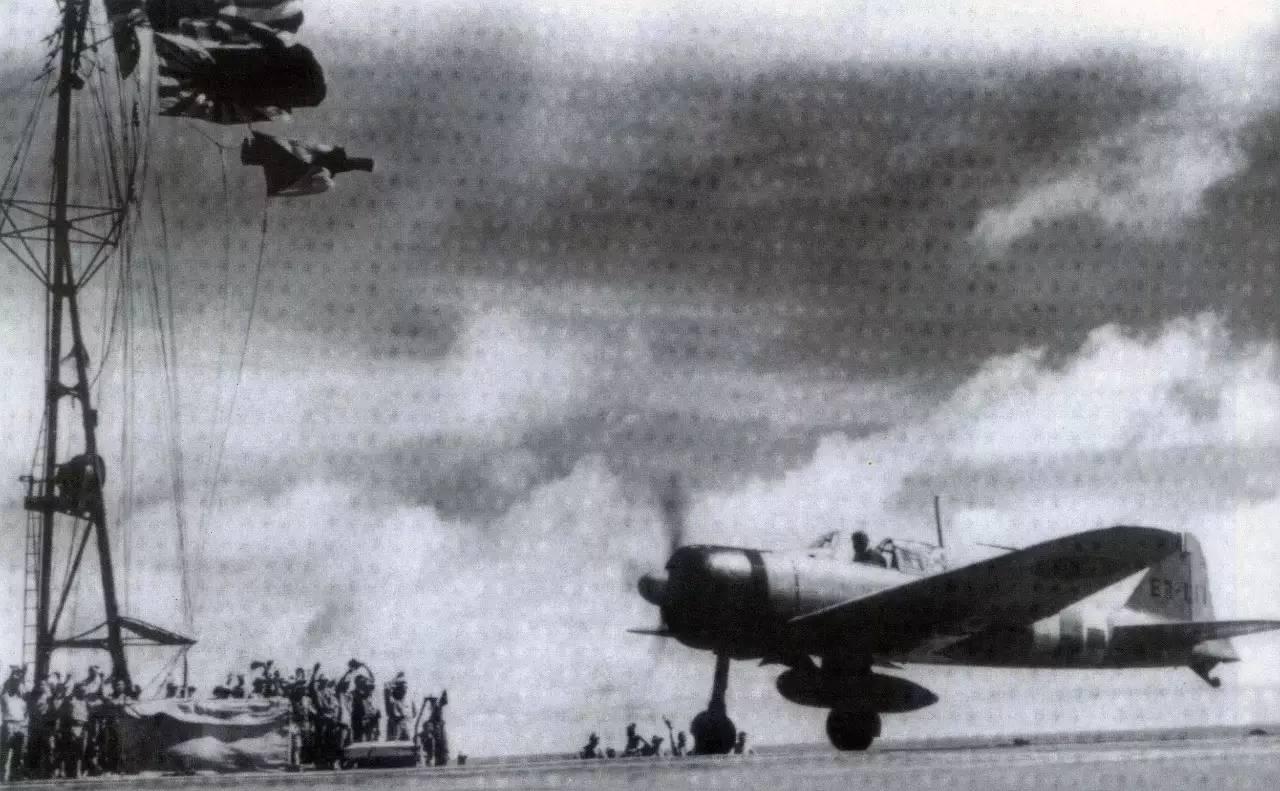

抗战早期,为什么日本的“零式战机”一出现,中国空军就要撤退? 中国空军在璧山战前的困境已积重难返,抗战爆发时,全国能升空作战的飞机仅188架,主力还是霍克双翼机这种“一战古董”。 更残酷的是飞行员损耗,1937年淞沪会战中,高志航等王牌飞行员虽创下击落敌机61架的辉煌,但到1940年这批精英已伤亡殆尽。 新飞行员训练时间被压缩到不足100小时,有的学员甚至没练过实弹射击就升空迎敌。 零式战机参战时,中国航空委员会密电各部队“遇新型敌机不可恋战”,这道命令背后是血淋淋的代价,曾有一个飞行中队试图与零式缠斗,结果7分钟内全队覆没。 零式战机在1940年出现时,其性能远超中国空军当时的主力机型。 它采用了轻质铝合金材料,机身非常轻,这让它的最大时速能达到533公里,作战航程惊人地达到了2200公里,远远超过当时各国大多数战斗机。 相比之下,中国空军的伊-15双翼机速度缓慢,伊-16战机虽然在当时不算落后,但与零式相比,在爬升率和机动性上存在明显差距。 在火力方面,零式装备了2门20毫米机炮和2挺7.62毫米机枪,杀伤力巨大。 而中国战机的机枪口径小,威力不足,即使击中零式,也常常难以造成致命伤害。 有中国飞行员回忆,他们的子弹有时打在零式机身上只是火花四溅,而零式一开火就可能将我们的战机凌空打爆。 战前情报工作的严重不足是导致惨败的关键原因之一,日军对零式战机的研制高度保密,并在其尚未完全定型测试时,就秘密运抵中国战场投入实战,以求达到突袭效果。 璧山空战前,已有苏联志愿队飞行员报告遭遇过一种“速度极快”的日军新式战机,但这一重要情报并未引起中国空军高层的足够重视,更没有制定相应的应对预案。 在1940年9月13日空战当天,日本故意将单发的零式战机涂装成老旧96式战机样式,利用中国观察员“所有日本单翼机都是轰炸机”的认知盲区实施突袭。 中国空军决定以大编队主动迎击,结果遭遇了意想不到的猛烈打击。 在空战过程中,日军飞行员严格执行了“一击脱离”的掠袭战术:利用零式优异的爬升性能,从高空俯冲攻击,无论得手与否都迅速爬升,重新占据有利位置准备下一次攻击。 这种战术非常高效,让我军飞行员难以反击。 而中国空军飞行员由于训练和习惯,仍然倾向于采用较为落后的缠斗(狗斗)战术,希望与敌机进行近距离格斗。 这在零式战机面前无异于以短击长。零式的机动性更好,缠斗中反而更容易咬住中国战机的尾部。 此外,中国战机虽在数量上占优,但各编队之间缺乏有效的协同和通信,在遭遇突袭后很快陷入各自为战的混乱局面,数量优势无法发挥,反而被零式逐个击破。 当时中国空军的精英飞行员在抗战初期的激烈战斗中已伤亡很大,新补充的飞行员训练时间和强度都严重不足。 有记载甚至提到,部分新飞行员在升空作战前连实弹射击训练都未能完成。 这种训练上的差距,在应对零式这种强大新敌机时显得尤为致命。 璧山空战后,航空委员会副主任毛邦初在作战会议上摊开损失统计表:全国剩余战机不足百架,若再与零式硬拼两周,中国天空将彻底不设防。 与会者沉默之际,参谋长周至柔提出“跳蛙战术”:将部队化整为零,转场至湘西、云南等零式航程边缘基地,专打敌军落单的轰炸机。 这套战术虽憋屈却有效,1941年3月,第5大队在成都利用云层掩护,成功伏击一架脱离编队的零式,创下首伤记录。 这种“打不过就躲”的智慧,为飞虎队介入争取了宝贵时间。 1942年阿留申群岛迫降的零式被美军缴获后,试飞员发现“做大过载机动时机身吱呀作响,仿佛要散架”。 美军随即制定“萨奇剪”战术:双机编队交叉飞行,引诱零式进入俯冲后利用其不敢高速机动的弱点反杀。 到1943年瓜岛战役时,美军飞行员已敢调侃:“打零式就像点烟,瞄准油箱开火就能看烟花。” 零式带来的撤退危机,实质是农业国对抗工业国的缩影,当时中国连战机轮胎用的橡胶都需进口,而日本能年产千架先进战机。 但正是这种绝境催生了意想不到的逆转:陈纳德从中国战场的血泪教训中总结出零式缺陷,指导美国研制出专克零式的F6F地狱猫战机。 当我们在博物馆看到锈迹斑斑的零式残骸时,不应只记得它曾经的嚣张,更要铭记那些在技术绝对劣势下仍升空迎战的中国飞行员。 他们的撤退不是懦弱,而是用理性守护复仇的火种。