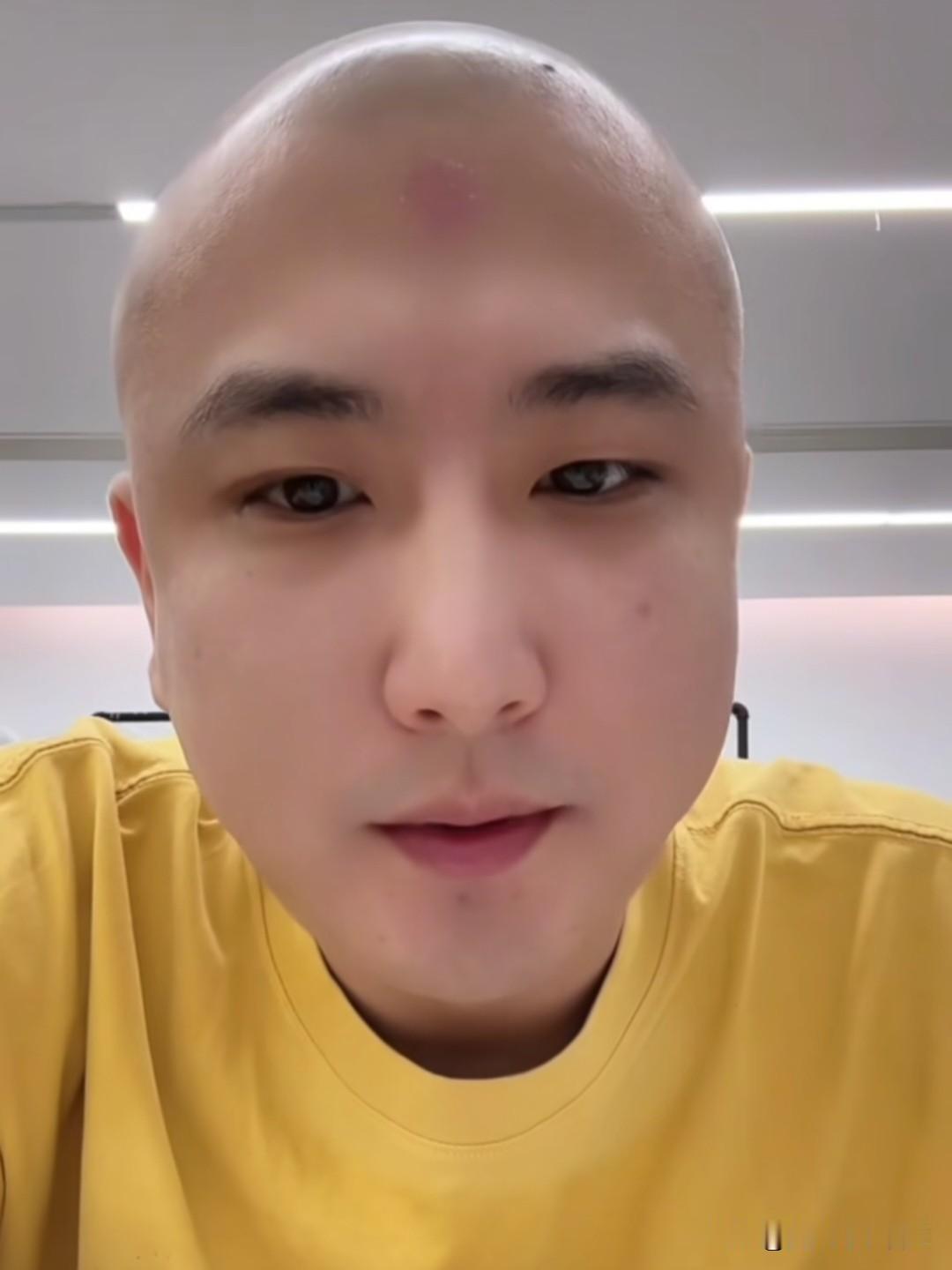

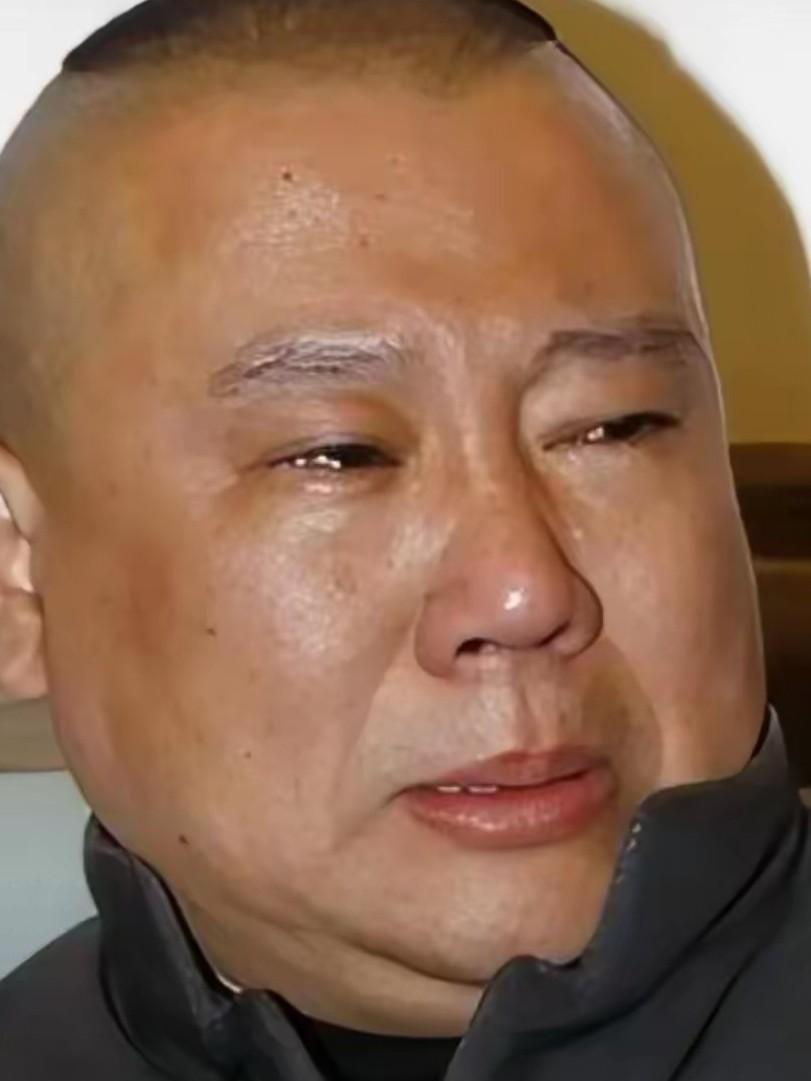

2007年,李正春不幸病逝。赵本山问50个徒弟:“你们大师兄走了,留下孤儿寡母,大家看怎么办?”最后赵本山为李正春立下了一条规矩。 赵家班的惠民演出上,李正春的儿子一开口唱《大观灯》,台下赵本山就红了眼眶。 这是李正春当年的拿手戏,如今少年承父业,也让所有人想起 2007 年那场关于情义的约定。 李正春从农村少年到赵家班大师兄的一生,藏着太多与二人转、与师父师弟的故事。 1962 年,李正春出生在辽宁沈阳的一个普通农家,从小就爱听村口的二人转班子演出。 放学路上,他总跟着戏班子跑,人家唱一句他学一句,慢慢就成了小 “戏迷”。 12 岁那年,他鼓起勇气跟父母说要学二人转,父母虽不舍,却也拗不过他的执着。 他拜当地老艺人学艺,每天天不亮就练身段、吊嗓子,冬天冻得手发红也不停 —— 这是他的学艺起点。 年轻时的李正春,凭着一副好嗓子和扎实的基本功,在东北小有名气。 他跑遍各个乡镇演出,搭着简陋的戏台,观众席上的掌声就是他最大的动力。 有次演出遇上暴雨,戏台漏雨,他淋着雨唱完,台下观众也没走,跟着他一起喊好。 那时他就想,要把二人转唱到更大的舞台,让更多人喜欢这门手艺 —— 这是他的初心。 1990 年,李正春经人介绍认识了赵本山,一见面就给赵本山唱了段《包公断后》。 赵本山听着他字正腔圆的唱腔,看着他灵活的身段,当即就说 “你跟我学戏吧”。 就这样,李正春成了赵本山的大弟子,跟着师父系统学习二人转的唱、念、做、打。 赵本山对他要求严格,一个动作不到位就反复练,李正春从无怨言,进步飞快 —— 这是他的人生转折。 加入赵家班后,李正春成了师父的得力助手,不仅自己演得好,还帮着带师弟师妹。 他把自己的学艺经验毫无保留地分享出去,师弟们练不好身段,他就手把手教;师妹们唱不准调,他就陪着吊嗓子。 在《刘老根》《乡村爱情》等剧里,他饰演的角色生动鲜活,成了观众熟悉的 “老戏骨”。 那时的他,是赵家班公认的 “大师兄”,不管是舞台上还是生活中,都带着一股让人信服的劲儿 —— 这是他的贡献。 2006 年,李正春在演出时总觉得身体乏力,去医院检查后,查出了重病。 消息传到赵本山耳朵里,他立刻暂停手头工作,带着李正春去北京、上海的大医院复诊。 进口药价格昂贵,赵本山二话不说就垫付;专家会诊难预约,他托了好多关系才排上号。 李正春住院期间,赵本山几乎天天去探望,陪他聊天解闷,鼓励他好好治病 —— 这是师父的情义。 2007 年冬天,李正春还是走了,赵本山在病房外哭得像个孩子,几度昏厥。 处理后事时,他看着李正春遗孀高明娥和年幼的孩子,心里沉甸甸的。 他把 50 位徒弟召集到一起,问出了那句直击人心的话:“大师兄走了,孤儿寡母怎么办?” 没等大家多讨论,他就定下规矩:徒弟每年出 1000 块,保留李正春职务工资,直到孩子长大 —— 这是情义的延续。 从那以后,赵家班的徒弟们每年都按时凑钱,没人落下,高明娥的日子慢慢有了起色。 李正春的孩子在师兄弟们的陪伴下长大,听着父亲的故事,看着大家的帮扶,心里早把赵家班当成了家。 他长大后,主动找到赵本山,说想学二人转,继承父亲的遗志,赵本山当即就答应了。 跟着师兄弟们学艺的日子里,他格外刻苦,很快就有了父亲当年的影子 —— 这是传承的力量。 如今,李正春的孩子已经能在舞台上独当一面,常跟着赵家班参加演出,唱着父亲的经典曲目。 高明娥偶尔会去剧场看演出,看着台上的少年,就像看到了当年的李正春,眼里满是欣慰。 赵家班的 “互相帮衬” 早已成了传统,不管谁遇到困难,大家都会伸手帮忙。 李正春虽已离开多年,但他的故事、他的精神,还有赵家班那份沉甸甸的情义,一直都在,从未褪色。 信息来源:央视网_世界就在眼前 “冯乡长”李正春因病去世