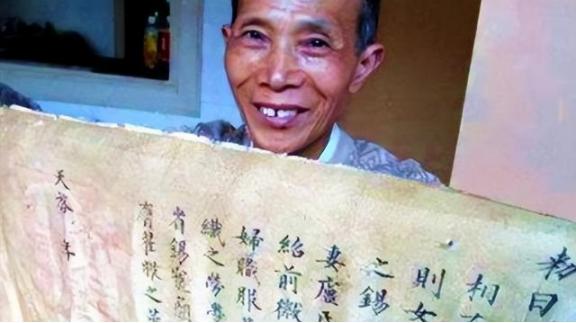

1985年,河南一男子家中祖传圣旨,被文物局专家“借”走26年,男子多次讨要却被拒绝,专家:已经捐赠给国家。男子一怒之下将文物局告上法庭。 一卷泛黄的绢帛,藏着清朝的官场秘闻,却在1985年被“借”走,从此音讯全无。26年后,它堂而皇之出现在博物馆展柜里,主人却得买票才能一睹芳容。这背后,是公私交界的迷雾,还是法治的试金石?一个普通农民的坚持,将如何撕开真相的面纱? 在河南兰考县一个普普通通的村子里,蔡先生一家靠着几亩薄田过日子。清道光十四年,也就是1834年,朝廷下了一道圣旨,封蔡家先人为直隶州七品武官。那圣旨用汉满文写成,长两米多,宽三十厘米,绢布上绣着祥云,底部皇帝玉玺鲜红如血。家族世代相传,到蔡先生手里,已是第五代。家里没啥值钱的玩意儿,就这卷东西搁在木箱底,逢年过节拿出来瞧瞧,提醒后人祖上那点光荣。 改革开放那会儿,村里文化氛围热起来。蔡先生不藏着掖着,谁来问,他就摊开圣旨,给人讲讲道光朝的官制。外地有些收藏迷听说后,专程上门,开价从几百块提到上千,眼睛直勾勾盯着那朱砂字。蔡先生每次都婉拒,说这是祖业,卖不得。那些人空手而归,村口土路上车灯一晃,就没了影儿。 1985年夏天,兰考县档案局几名干部找上门来。他们自称是为地方档案整理,听说蔡家有清代史料,想借圣旨复印考证。蔡先生一听是为公家办事,痛快答应了。现场写了借条,注明半年期限,专为历史研究用。干部们收起东西,谢过就走。谁知这一借,就石沉大海。 半年过去,蔡先生去档案局问,答复是专家在外鉴定,还得等等。他没多想,回家继续干活。转眼又半年,他再去,这次带了点自家土产。局里人还是那话:研究没完,耐心点。他只好作罢。这样的来回折腾,一年两年,十年八年。档案局人事换了几茬,答复千篇一律,不是在整理,就是转上级了。蔡先生从青壮年熬到花甲,头发白了,腿脚慢了,可那借条还揣在兜里,从没扔过。 日子长了,蔡先生渐渐淡忘这事儿。直到2011年秋天,他带着儿子去开封市博物馆转悠。买了票进门,展厅玻璃柜里,一眼就认出自家圣旨。标签上写着“清道光十四年武官敕封圣旨”,灯光打得锃亮,四周游客指指点点。蔡先生凑近看,那玉玺印记分明是祖上传下的。他问馆方,得到的答复是这东西早入国家收藏,已是公家财产。 蔡先生不服,回家翻出旧借条,直奔兰考县人民法院立案。法院受理后,先组织调解。档案局代表出席,说圣旨多年前上报组织,已按程序捐赠,不可私还。蔡先生拿出借条,逐条对质:白纸黑字,就写借阅,没提捐赠。调解没谈拢,转庭审。开庭那天,法庭挤满旁听的。圣旨作为物证抬进来,搁在法官席边。蔡先生陈述事实,从借出那天说到多次讨要,全是实打实的记录。 档案局局长上台辩解,翻档案称已入公藏,可拿不出蔡先生签字的捐赠手续。证人出庭,前局长单俊德和段广升作证,确认当初只借不捐。法院调查组去局里库房核对登记册,查无捐赠凭证。法官依据《文物保护法》和民法规定,宣判:公民私有文物合法继承,所有权受保护。档案局做法不当,限十日内归还原物。蔡先生胜诉,圣旨物归原主。 这案子在当地传开,大家伙儿议论,说是我们国家法治建设的生动例子。文物保护是大事,可公家借私物,也得讲规矩,按合同办事。档案局虽是为文化出力,但逾期不还,程序走偏,就得认。判决下来,局里按规矩执行,圣旨安全到手。蔡先生把东西锁进箱子,叮嘱儿孙,以后保管严实点,别再轻易外借。 回想起来,这事儿搁谁身上都窝火。蔡先生一个老实巴交的农民,没文化底子,就凭一张借条和一股倔劲儿,硬是打赢了官司。我们国家这些年,司法越来越公正,普通人维权有门路。遇到不公,别忍着,上法院走正道。社会主义法治理念,就是让老百姓的权益有保障,公私分明,谁也别想钻空子。 从这案子看,文化传承得两条腿走路。一边是国家收藏大展风采,一边是私人文物合法守护。档案局的教训是,借东西得有始有终,签了约就得守。蔡先生赢了官司,也给家族留了念想。类似事儿在全国不少,关键靠法律说话。