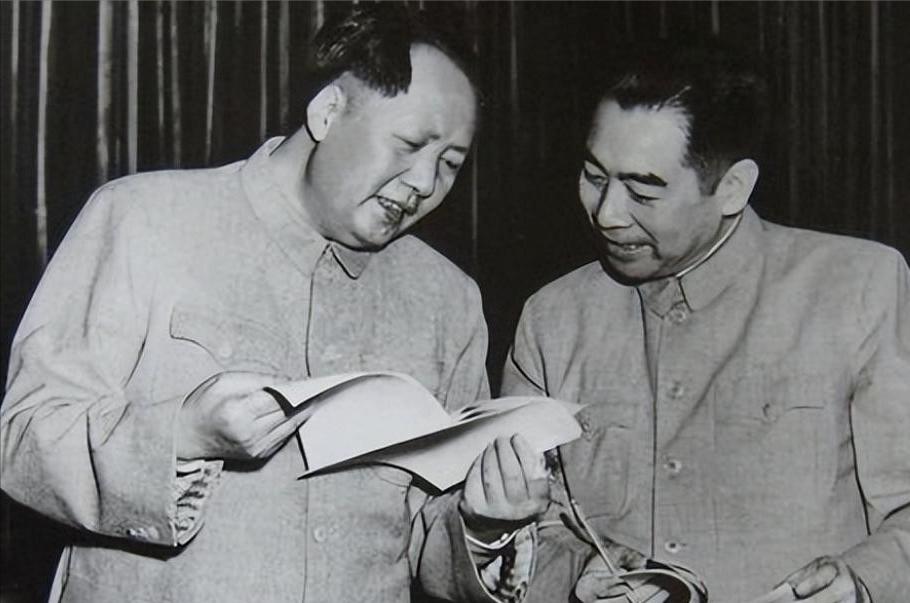

[微风]关于周总理,有个奇怪的现象,就是他从来都没有叫毛主席叫过“老毛”,现在有很多电视剧的情节也基本符合事实,朱老总可以称呼毛主席“老毛”,但周恩来从来都是叫毛主席“主席”或者“泽东同志”,毛主席也从来没有叫过“老周”,一直都是“恩来”。 在近代中国历史上,毛泽东与周恩来的合作堪称典范,而他们之间固定的称谓,恰恰印证了这份独特而深厚的情谊。 现实中,朱德等同志会亲切称呼毛泽东“老毛”,这句称谓中透着一股子战火中结下的兄弟情,但周恩来一辈子对毛泽东的称呼只有两种,“主席”或“泽东同志”,从无例外。 反过来,毛泽东对周恩来也始终直呼“恩来”,从未用过“老周”这类称呼,这一固定称谓的背后是两人心照不宣的默契。 周恩来坚持称呼“主席”,并非简单的客套,而是经过深思熟虑的政治选择,他始终坚定认为,革命事业需要一个核心领导,而毛泽东就是那个掌舵人。 这种认定在遵义会议前后表现得尤为明显:当时博古对毛泽东的领导仍有疑虑,周恩来明确表示“中国需要毛泽东”。 长征前夕,毛泽东被剥夺军事指挥权、处境艰难时,身为军中最高指挥的周恩来主动到广西龙胜的村子里与他篝火旁商议军机,还提议让毛泽东重新负责军事指挥。 遵义会议后,甚至发生过这样的事,当时作战的命令已下达,毛泽东却深夜提着马灯半夜找到周恩来,坚持认为前方有埋伏,这仗不能打,周恩来听完,二话不说就取消了战斗命令。 他随后更是主动后退一步,推动成立了由毛、周、王稼祥组成的三人军事小组,实质上将军事领导权完全确立给了毛泽东,他说,这么做“今后就能打更多的胜仗了”。 而毛泽东直呼“恩来”,背后则是毫无保留的信任与倚重,这份信任早在1931年瑞金时期就已埋下。 当时毛泽东正遭受排挤、身患重病,处于人生低谷,周恩来亲自登门彻夜长谈,劝他“照顾大局,相忍为党”,这份雪中送炭的支持让两人的信任基础更加牢固。 此后便形成了“谋事在毛,成事在周”的经典合作模式:毛泽东负责运筹帷幄、制定战略,比如1948年西柏坡时期,傅作义十万大军压境,周恩来力劝撤退,毛泽东却沉着应对,以“空城计”逼退敌军,还在周恩来回来时哼唱京剧《空城计》,让周恩来佩服不已。 而周恩来则自觉扮演执行者的角色,包揽所有具体事务,为毛泽东腾出思考战略的空间,比如1945年重庆谈判,毛泽东亲赴虎穴,周恩来全程陪同,安全、食宿、行程事无巨细,宴会上主动挡酒、提前试吃每道菜,用行动全力保护这位领导人。 到了晚年,诗词更是成为了两人灵魂共鸣的纽带,1961年毛泽东写下《卜算子·咏梅》,其中“待到山花烂漫时,她在丛中笑”一句。 十多年后周恩来在会见尼克松时,解读为“种树的人未必能看到花开,花是为后人而开”,这也是他对自己一生角色的写照。 1976年元旦,毛泽东的两首新词发表,其中“不许放屁!试看天地翻覆”的直白调侃,秘书在病榻前念给病重的周恩来听时,让他露出了久违的笑容,他听懂了老友用独特方式传递的不舍。 1976年1月8日,周恩来逝世,毛泽东起初得知消息时只是轻轻点头,但在听秘书哽咽着读完讣告后,再也控制不住情绪,泪流不止、失声痛哭。 这声悲恸为两人半个世纪的情谊画上了沉重的句点。 从周恩来庄重的“主席”到毛泽东亲切的“恩来”,他们在彼此的信任与支持中相互成就,共同为中国革命开辟了全新道路,这份情谊也成为历史上的一段佳话。 信源:金台资讯 周恩来自评:“我理理家可以,做不了帅”