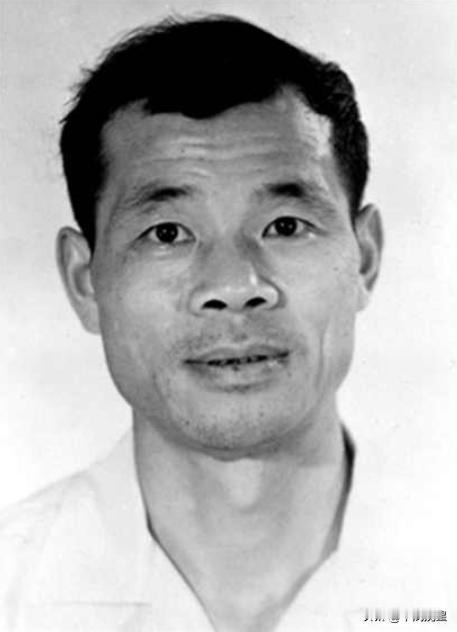

航天专家罗健夫,从发现癌症到去世仅仅只有4个月的时间,去世后,医生根据他的遗愿解剖他的遗体时才发现,他的体内竟布满了肿瘤! 1982年6月16日,西安一所医院的手术台上,一场解剖揭开了一个让人无法言说的秘密:一副被癌细胞严重侵蚀的身躯里,竟藏着一颗刚刚攻克尖端技术难关的强大头脑。 罗健夫的一生,就是一场极致的“价值兑换”,他仿佛有个自己的计算器,系统地将世人眼中的个人价值——名誉、金钱、健康——最小化,然后将这一切兑换为推动国家航天微电子事业前进的能量。 名利这种东西,在他那似乎是种需要主动剥离的负担,当团队凭借Ⅱ型图形发生器拿下1978年全国科学大会奖时,他把奖金分文不取,全数上交组织。 申报成果,他总把自己的名字悄悄挪到最后,因为功劳属于集体,单位两次给他调薪的机会,也都被他硬是让给了别人。 这不是被动的谦虚,而是一种主动的“资产转移”,他穿着部队时留下的旧军装,家里最值钱的东西,是挤占了本就不宽裕的生活费买来的一架子专业书籍。 领导不止一次想提拔他,让他离开一线,他都婉拒了,理由很简单:搞行政会分心,他还想为国家多做点实事。 在这种价值体系里,身体更像是一种完成任务必须消耗的“燃料”,健康不是第一位的,从1981年10月项目进入关键调试阶段开始,他就时常感到胸口剧痛。 他没告诉任何人,只以为是累的,疼得厉害了,就用手死死顶住胸口,继续干活,同事看他脸色惨白,劝他去医院,他总是摆摆手,“等忙完这阵子再说。” 直到1982年2月,他直接晕倒在岗位上,确诊晚期淋巴癌后,他对医生说的第一件事,是请求对家人隐瞒病情。 住院期间,为了保持头脑绝对清晰,他拒绝使用任何可能影响思维的镇痛药物,那颗大脑,是他能为项目贡献的最后核心部件,比肉体的舒适重要得多。 最终,他把这具“燃料耗尽”的身体也进行了价值最大化,他留下遗愿,将遗体捐给国家,希望自己的身体能为未来的癌症研究提供一点点线索。 罗健夫不只是个埋头苦干的匠人,他更是一个知识的疯狂汲取者与无私传承者,上世纪60年代末,当国家洲际导弹项目急需图形发生器时,国内没设备、没资料,技术还被西方死死封锁。 16岁就参军的他,是在部队靠自学啃完高中课程的,如今面对陌生的计算机领域,他再次从零开始。 为了看懂国外资料,他短时间内硬是学会了一门新外语,他带着二十多人的团队,把铺盖搬进实验室,饿了啃干馍,困了就在地板上眯一会。 三年时间,他像海绵一样榨干自己,终于在1972年拿出了中国第一台图形发生器,让半导体制图从手工作业一步跨进了自动化。 生命的最后时光,他是在和病魔抢时间,同事们每天都会接到他在病床上的电话,他指导着工作中的每一个细节。 离世前,他忍着剧痛,和同事谈了整整两个小时,详尽交代了图纸上需要修改的地方和所有技术难题,仿佛要将脑子里的知识全部“转存”出去。