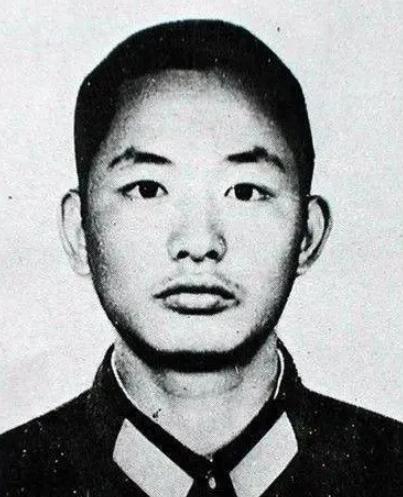

[微风]1984年,我军的一名排长在山中巡逻,突然遇到三名解放军战士向他走来,并向他打招呼,但他感觉有些不对劲,便突然大喊:“缴枪不杀! 李海欣负责守卫的142高地既是军事防御的前沿,也是防范敌特渗透的关键节点,越南特工此次行动,正是妄图利用解放军军服这一具有高度信任度的标识,瓦解我方戒备,刺探情报或制造破坏。 不过,特工的伪装虽看似逼真,却被李海欣捕捉到多处破绽,首先是军装的整洁度——前线战士长期在阵地巡逻、构筑工事,军装难免沾满尘土、磨损痕迹明显。 而这三人的军装异常干净,与前线环境格格不入,这种“过分完美”的状态,反而引起了李海欣的警觉。 随后的交流更暴露出了问题,三人主动以“同志”相称,还表示“前方无需巡逻”,试图通过热情的态度快速建立“友军”信任。 但当李海欣询问他们的籍贯和所属部队时,回答却前后矛盾:有时称是两广地区人士,被追问具体地点时,又以“家乡是小村庄,说了也不知道”为由回避,这种刻意规避关键信息的回应,进一步印证了李海欣的怀疑。 为了打消李海欣的疑虑,特工还唱起了《大海航行靠舵手》这首老军歌,歌词唱得一字不差,他们本想借助这首具有集体记忆的歌曲完成身份伪装,却没想到这成了暴露身份的关键。 当时这首歌曲在新兵中已不常传唱,普通战士很难做到精准演唱,只有经过专门伪装训练的特工,才会刻意熟记这类细节。 而李海欣能识破伪装,源于前线军人刻在骨子里的警惕性,早在远处发现人影时,他就已下意识隐蔽,并握紧了手中的手榴弹,做好了战斗准备。 这种本能反应是他每日多次巡逻阵地、长期坚守防御岗位培养出的职业敏感,也是前线军人赖以生存的关键素养。 除了军装、回答和歌声的疑点,特工的神情和口音也露出了马脚,三人靠近时,眼神中闪过一丝不易察觉的惊慌。 开口说话时,普通话发音生硬且带着异域口音,与我方战士的语言习惯存在明显差异,综合所有线索,李海欣果断判定这三人是伪装的越南特工,随即举枪喝令投降。 身份败露后,特工立刻露出凶相,有的试图掏出手榴弹反抗,有的转身逃窜,李海欣与随行战士反应迅速,当场将其制服或击毙。 此次成功识破敌特伪装,不仅避免了情报泄露,更让我方提前预判了越军可能的行动,为142高地的防御加固争取了宝贵时间。 这场遭遇战成为了142高地血战的前奏,1984年7月的一个凌晨,越军以一个加强营的兵力,从三个方向对142高地发起猛烈进攻。 此时的李海欣早已做好战斗准备,他沉着指挥手下14名战士进入预设战壕,严阵以待,当越军逼近至阵地仅10米时,李海欣下令投掷集束手榴弹,给敌人造成重大杀伤。 激战中,李海欣胸部不幸被弹片击中,身负重伤,他强忍剧痛,拉住战友杨国跃的手,用尽最后力气嘱托:“一定要守住阵地,战斗到最后一个人,绝不能后退!”这句嘱托,是他对“人在阵地在”军令的庄严承诺。 看到越军再次发起冲锋,李海欣拖着流血的身躯,艰难地爬向阵地前沿的定向地雷引爆点,在敌人即将突破阵地的瞬间,他点燃了地雷。 巨大的爆炸声中,李海欣与冲在最前面的敌人同归于尽,用生命为战友争取了反击时间,最终,我方战士坚守住了142高地,成功击退越军进攻。 为了纪念李海欣的英雄事迹,142高地被正式命名为“李海欣高地”,这座高地不仅是老山前线的重要地理坐标,更成为了象征军人忠诚与勇敢的精神丰碑。 信源:澎湃新闻 【临颍人物】“滚雷英雄”马保卫烈士