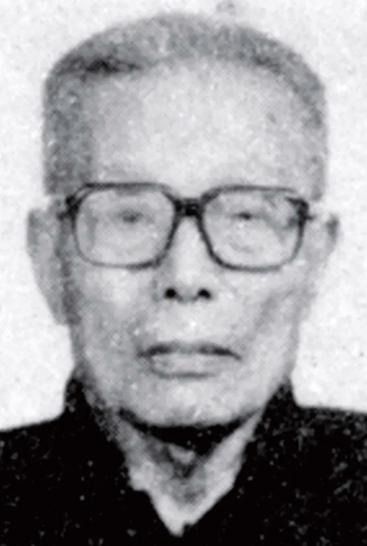

[微风]1957年秋,中国代表团出发前,周总理板着脸下了死命令:“到了日本,谁都不准买他们的东西!"可刚踏上日本农田,王震将军就两眼放光盯上一台“铁疙瘩”,当场拍板:“这玩意儿,违令也得扛回国!” 那时中日还没建交,关系十分敏感,总理下这个命令是为了避免可能出现的外交麻烦,也防止在国内引发不好的舆论。 而王震 “违令” 不是一时冲动,而是经过了慎重考虑,他清楚总理的禁令是为了维护国家外交大局,但他也明白,自己在日本看到的、对中国农业有用的东西,关系到国家民生的根本。 两者的最终目的都是为了国家富强,所以他决定承担个人风险,优先考虑国家农业发展的实际需求。 在日本农村的稻田里,一台小巧的机器吸引了王震的注意,这台机器有两个橡胶轮子,带着小型发动机,还有长长的扶手可以操控,在水田里干活又灵活又高效。 王震马上让车停下,仔细观察这台机器,还亲自坐上去试着操作,他当场就确定,这正是中国南方水田需要的设备,必须带回国内。 没过多久,他又看到日本农民穿的塑料雨衣,这种雨衣比国内农民用的蓑衣轻便得多,他和当地农业专家交流后了解到,制作这种雨衣的塑料薄膜,不只能防雨,还能铺在土地上当地膜用,用地膜能给土地保温、帮助种子发芽,还能种反季节蔬菜,能大幅提高农作物产量。 随行的工作人员提醒王震,总理有 “禁购令” 不能买东西,但王震认为,这台机器和塑料薄膜对中国农业太重要了,于是决定 “违令”把它们买下来。 王震从日本带回来的不只是这台机器样机,更重要的是一套 “引进技术 — 消化吸收 — 自主创新” 的发展思路。 他回国后,总理没有批评他,反而开玩笑说 “知道你管不住自己”,还肯定他买的东西好,王震立刻向中央提交报告,详细说明这台手扶拖拉机和塑料薄膜的优点,并建议在全国推广。 很快,沈阳拖拉机厂就根据带回的样机,仿制出了国产手扶拖拉机,这种拖拉机价格便宜,功能多,能犁地、播种、还能用来运输,农民都亲切地叫它 “多面手”。 到了 20 世纪 60 年代,国产手扶拖拉机已经在全国农村广泛使用,成了帮助农民增收的重要工具,这台从日本带回的 “铁疙瘩”推动了中国农业机械化的早期发展。 塑料薄膜的推广则体现了更长远的规划,1978 年,王震已经担任副总理,他开始主导从日本大规模引进地膜覆盖技术。 他还亲自为这项技术题词 “地膜系友情”,并要求石油部一定要提供优质原料,保障地膜生产,当时他就已经考虑到要把这项技术用到广阔的新疆地区。 在新疆垦区,王震和当地农场签订合同,把地膜覆盖技术用在 3.5 万亩棉田上,结果非常显著,新疆棉田的亩产量从以前的 70 斤左右提高到了 270 斤。 1981 年,邓小平视察石河子农场,看到用地膜种植、长势良好的棉花后,称赞王震在新疆率先推广地膜技术,为全国做出了好榜样。 这次 “违令” 采购也体现了王震一生的做事风格,他对国家忠诚,但从不盲目服从指令;他尊重上级权威,更相信实践出真知。 以前在江西红星垦殖场时,上级要求制造 500 台拖拉机,但当时生产的拖拉机质量不过关,当场就熄火了,被人调侃为 “鬼拉机”。 王震批评这种做法 “劳民伤财”,坚决主张转产农民急需的收割机,还主动承担责任说 “责任我来扛”。 这种务实的作风伴随了王震一生,在南泥湾大生产运动中,他带领三五九旅把荒地开发成能种粮食的田地,被毛泽东称赞 “有创造性”。 新中国成立后,他带领部队到新疆,一边剿灭土匪,一边开展屯垦生产,把原本的戈壁滩建设成了 “塞外江南”,让新疆的棉花产量从不足 1 万吨增长到 100 万吨,贺龙元帅曾评价他,只要是让他负责断后,他就 “比铁闸还牢靠”。 王震的“牢靠”,不是对某一条具体指令的机械服从,而是始终坚守 “让国家强大、让百姓吃饱饭” 的根本目标。 无论是过去秘密护送毛主席脱离危险,还是晚年关心党校的后勤保障,他的所有行动都源于这种扎根实际、务实为民的本色。