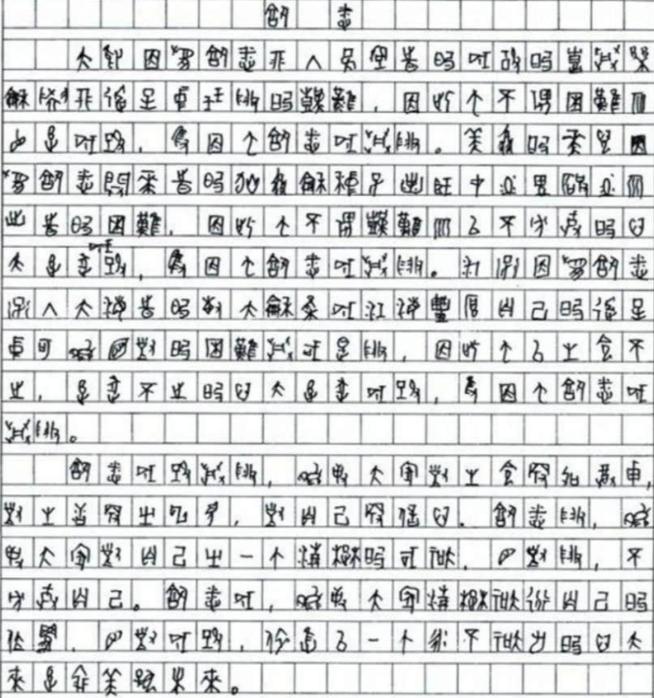

2009年,四川一考生高考作文字迹无人能懂,专家鉴定后发现,该考生竟在高考中采用甲骨文写作!经过翻译,阅卷组发现考生作文严重跑题,最终只得了6分,此事传开后,成绩一般的男孩被四川大学破格录取。 可入学后不久,他的导师就选择辞职,甚至说出了:“这样的学生我没法教!” 2024 年春,成都某图书馆古籍整理室里,黄蛉正校对一本清代方志。 他手指拂过书页上的篆体批注,目光突然停在书架上一本甲骨文专著上。 书的作者是何崝,这个名字让他愣了几秒,随即低下头继续工作,像什么都没发生。 没人知道,这个低调的文字工作者,曾因 2009 年高考的甲骨文作文轰动全国。 2009 年高考前一个月,绵阳南山中学的复读教室里,黄蛉藏起了一本《甲骨文编》。 那时他的模拟考试成绩总在 400 分左右,考上本科希望渺茫,心里渐渐萌生了 “走捷径” 的想法。 他从小喜欢临摹古文字,觉得 “用甲骨文写作文,说不定能让阅卷老师注意到”。 他没告诉任何人,每天放学后留在教室,对着古文字字典,逐字拼凑作文素材 —— 这是他的秘密计划。 高考语文考试当天,看到作文题《熟悉》,黄蛉深吸一口气,拿出提前准备好的古文字素材。 他先在草稿纸上写简体字提纲,再逐字翻译成甲骨文、金文,遇到不会的字就用小篆替代。 交卷前,他看着满篇 “天书”,既期待又不安:“就算跑题,至少能让人记住我。” 那时的他没想到,这份 “冒险之作” 会让他从落榜边缘,变成多所高校争抢的 “特殊人才”—— 这是命运的转折。 高考成绩公布,黄蛉总分 428 分,离本科线还差 30 多分,可作文的 “特殊待遇” 改变了他的处境。 阅卷组因无法辨认作文,上报四川省教育考试院,最终请来川大古文字专家鉴定。 专家们花了三天时间翻译,发现作文内容杂乱,只围绕 “家人” 写了几句,与 “熟悉” 主题关联微弱,最终给了 6 分。 但专家们在鉴定报告里提到:“该生对古文字有一定掌握,具备培养潜力”—— 这成了他的 “救命稻草”。 消息很快传开,西南财大天府学院最先联系黄蛉,承诺 “入学后可进入特色班学习”。 湖南大学也发来邀请,说能为他安排古文字相关的选修课程。 四川大学的动作最果断,派招生老师直接上门,提出 “先入锦城学院,一年后成绩达标可转入本部” 的方案。 黄蛉和家人没多想,觉得 “川大是名校,能更好地发展我的特长”,很快就答应了 。 2009 年 9 月,黄蛉踏入川大锦城学院,迎接他的不是常规的新生军训,而是媒体的 “围追堵截”。 “古文字天才”“高考奇人” 的标签贴在他身上,每天都有记者来采访,学校也把他当作 “教育成果” 宣传。 他渐渐飘了,开始对外宣称 “已读完《说文解字》《尔雅》”,甚至在讲座上 “指点” 古文字研究。 这时,川大返聘的何崝教授,已经为他制定了详细的学习计划,却没想到 “学生的心思根本不在学习上”—— 这是矛盾的伏笔。 2010 年 3 月,何崝教授给黄蛉布置了第一道作业:整理 100 个甲骨文的演变脉络。 两周后,黄蛉交上来的作业里,错误百出,很多内容直接抄自《甲骨文编》的注释。 何教授批评他:“做学问要踏实,不能靠拼凑应付。” 黄蛉却反驳:“我想研究更难的,这些基础没用。” 之后的日子里,黄蛉常以 “接受采访”“参加活动” 为由,缺席何教授的辅导课。 何教授看在眼里,急在心里,多次找他谈话,可黄蛉始终听不进去 —— 这是冲突的升级。 2011 年 11 月,何崝教授在一次辅导课后,当着黄蛉的面,撕碎了他的读书笔记。 “你根本不是想做学问,只是喜欢被人关注的感觉!这样的学生我没法教!” 第二天,何教授就向学校提交了辞职申请,理由是 “无法与学生达成教学共识”。 消息一出,舆论哗然,有人指责黄蛉 “浪费资源”,也有人质疑川大 “只重噱头,不重培养”。 黄蛉的处境急转直下,学校虽为他更换了导师,但他的学习热情早已消散。 2013 年,黄蛉从川大锦城学院毕业,没能转入本部,也没再从事古文字相关的研究。 他先是在一家文化公司做文字校对,后来跳槽到图书馆,负责古籍整理工作。 他很少主动提起过去,有人问起 “甲骨文作文”,他只说 “那是年轻时的糊涂事”。 如今的他,每天和古籍打交道,偶尔还会临摹古文字,只是不再追求 “轰动效应”—— 这是当下的生活。 他说:“现在才明白何教授当年的话,做学问和做人一样,都得脚踏实地。”这是时间的答案。 信息来源:新华网 ——川大破格录取“甲骨文考生”教授递辞呈称不愿教